<資料出典>

(財)ダム水源地環境整備センター

1.アメリカ合衆国では、広大な国土を開拓し、産業改革をおし進めてきました。

1776年の建国の後、1802年に米国陸軍工兵隊が設立され、1877年には荒野法が制定され、土地の開拓、農地への灌漑が進められました。1902年には西部に事業展開を図る米国開拓局が設立されました。1936年には洪水防御法が制定され、洪水防御が陸軍工兵隊の管轄となりました。

2.開拓に伴い各種のダムや堰の建設が進められました。建設の歴史は古く、それらの所有者については公共のものは少なく、個人所有であるものが過半と数多くを占めています。目的としては、レクリエーション、防火用・農業用・工業用・冷却用などの溜め池、灌漑、水道、水力発電等の水利用、洪水防御、舟運などです。

3.アメリカ全土における、大小の堰やダムなどの、いわゆるダム等の施設数は明らかではありませんが、推計で250万カ所以上ともいわれています。陸軍工兵隊は、高さ6フィート(約1.8m:一定規模以上の貯水池をもつ)以上についてとみられるダム等のリストをもち、ダム等は約7万7000カ所としています。そこでは、高さ10m以下のものが約3/4を占めており、高さ15m以上のダム数は約5,300カ所です。また、洪水調節を目的にもつものは約1割とみられます。

4.工場冷却水用や水車動力用などの、歴史的な使命を終えたり,建造後長年月を経て老朽化したダム等は、一般的な建築構造物と同様に、撤去されているものもあります。

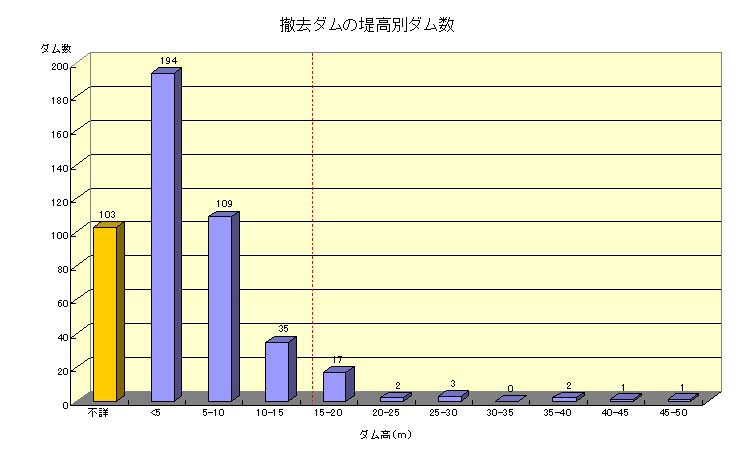

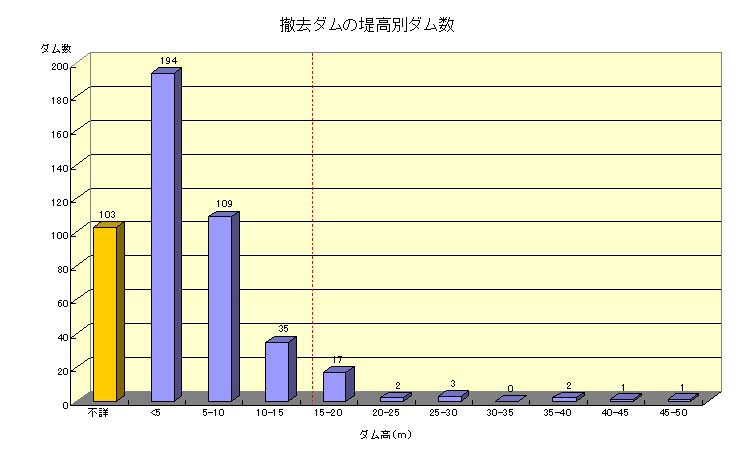

アメリカ全土における数多くのダム等について、American Rivers, Friend of the

Earth 等のレポート(Dam Removal Succces Stories 1999年12月)によると、撤去されたものは、467カ所であるとされています。その大部分は堤体の高さが低く、古くからのもので、高さ10m以上は約60カ所であり、そのうち高さ15m以上*は26カ所であるとされています。そして、撤去されたダム等の施設の目的としては、発電、レクリエーションなどが多く、洪水調節を目的にもつものは極めて少ないとされています。

5.それらのダム等の撤去は、施設の老朽化による安全性、周辺の自然環境条件、ダムを存続させる場合との経済性の比較、地域共同体の活性化などについて、また、水力発電ダムについては発電施設の免許権更新の際における環境性、社会性、経済性などの検討を、それぞれ個別の施設毎に検討して進められているものと見られます。

(*日本ダム協会注釈:米国では高さ1.8mの構造物でもすべて「dam」と呼称しますが、日本の場合、河川管理施設等構造令(国土交通省令)第3条で、流水を貯留する目的で築造された高さ15m以上の構造物と規定しています。わが国で一般的に「ダム」と言った場合はこの定義によります。なお、高さ15m未満の構造物は、ため池や小さな堰となります。)

メインメニューへ