|

|

|

|

|

|

|

前川宏一(まえかわ こういち)先生は,昭和57(1982)年東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻修士課程(博士前期課程)を修了。長岡技術科学大学工学部建設系助手として研究者人生をスタートされます。昭和60(1985)年に東京大学工学部助手となり,平成8(1996)年には同大工学部教授に就任。国内外の大学や研究機関において教鞭を取り多数の学生の指導に当たられた他,幾多の研究論文を発表。コンクリート工学分野において多大な成果を上げておられます。現在は横浜国立大学都市イノベーション研究院教授として,学生さんとともに新しい4つのテーマ(電-火-路-断)に挑戦されています。

今回は,コンクリート工学の研究者,教育者としての足跡を振り返りつつ,これからの社会基盤整備に果たすコンクリート技術の進歩や将来像,我が国が果たす役割について等,幅広い視野からご専門であるコンクリートの研究とダムとの関わり,若い人へのメッセージを伺って参ります。

|

|

|

|

NHK大河ドラマ 「いだてん」に縁のある高校へ

|

中野: 学生時代のことからお聞きしていこうと思います。お生まれは。

前川: 兵庫県西宮市で生まれました。旧西宮球場のすぐ近くです。育ったのは北大阪で,大阪府立茨木高校を卒業しました。もう放送は終わりましたが,NHKの大河ドラマ「いだてん」では,ロサンゼルスオリンピックで日本の水泳チームのまとめ役を担った「高石かっちゃん」こと,高石勝男さんが登場しました。同校の卒業生です。

中野: そうなんですか。

前川: 旧制茨木中学の学生達が近くの川から水を引いて競泳プールを造った。これは日本で最初の学校プールです。ここから多くの選手が育ちました。「日本近代水泳発祥の地」の石碑を日本水連から頂いています。高石さんは1924年のパリ大会で100mと1 500mの自由形で5位に入賞。次の1928年のアムステルダム大会では100m自由形で銅メダルを取っています。

中野: 前川先生も水泳をおやりになっていたのですか?

前川: 泳ぐのは好きでした。新制の府立茨木高校となっても水泳は強く,飛び込み競技や水球も全国クラスでした。

中野: 水泳が得意だったということですか。

前川: 子供の頃から呼吸器が弱かったので,医師から水泳を勧められた経緯があります。学区制の変更などもあって,水泳と自由な校風と多くの卒業生が阪大に進学していたので受験しました。現在では公立屈指の進学高ですね。

中野: そこで水泳部入部されたのですか。

前川: いいえ。泳ぐのは好きですが,競泳の練習はしんどいですよ(笑)。高校の3年間はしっかり勉強しました。当時,関東の大学を受験する学生は1割ぐらいだったように記憶しています。

中野: 450人中,50人程度ですか。

前川: 府立高校の学生は関西の学校を基本に考えていたと思います。東京大学を受験した理由は,3年生の秋に担任の先生から勧められたからです。

中野: それはまたなぜ?

前川: 幾つか理由は伺いましたが,一番は「出会いの機会が多いから」と言われたことでした。私の性格も見て,総合的に考えられて指導頂いたものと思います。

中野: そうなんですか…。ということは,前川先生は関西でいう「ノリが悪い」ということですか?

前川: …「1日3回はギャグを飛ばさないと人にあらず」という場所で育ちました。「今日もすべった」と帰宅すると,母親が吉本を題材にしてお手本を示す訳です。ところが,うけを狙ったギャグは絶対うけない。この真理を身をもって学ぶことができました。小学校の頃はこれが毎日。ですので,東京の大学を受験することに抵抗感はありませんでした。

|

|

|

|

|

|

|

学部選びは消去法で

|

中野: それで東京大学へと。学部はどのように選ばれたのですか?もともと土木工学をお考えだったのですか?

前川: なにかを習得したいという主体性がない。それで入学後に進路を決められる東大を考えました。

中野: 東大だと1年生は教養学部になりますからね。

前川: 数学はさっぱり理解できないのに,隣に座っている学生は分かっている(ように見えた)。熱力学は手に負えず,化学の滴定実験では溶液の色の変化が分からない(Ⅰ型視覚異常のため)。雷以外の電気は見えない。結果,祖父は呉と神戸で造船に関わる機械技師,父も土木系でしたので,重工業,土木に馴染みがありました。ずっと後で分かったのですが,父が技術士試験(鋼コンクリート)を受験したときの主任面接員が国分正胤先生でした。その時の記述論文のテーマはコンクリートの早期品質判定法でした。今もって神様に仕組まれていたのでは,と思わずにはいられません。

|

|

|

|

構成則研究で使った実験装置(1981年) 構成則研究で使った実験装置(1981年)

博物館級のアムスラー社万能試験機を活用(前川先生提供)

|

|

|

学生当時の構造実験風景(1980年) 学生当時の構造実験風景(1980年)

左端 前川先生、右端 二羽先生(前川先生提供)

|

|

|

|

中野: 人との出会いを求めて東京にいらして,クラブ活動は?例えば,岡村先生は野球ですね。前川先生は水泳とか剣道とか。

前川: 部活には参加せず,自分でいうのも何ですが勉強しました。せっかく大学に入ってからは,本気で勉強してみようという気になったのです。そうしたら,目から鱗がいっぱいです。名著「ファインマンの物理学」を全巻,飲まず食わず寝ず状態で60時間読み続け,夢でも宇宙を考えていました。パソコンゲームにハマってしまう若者の気持ちが分かるような気がします。バイトは建設現場と,関西人なら皆知っている餃子のお店。

中野: 工学部では,3年生の時に現場研修に行きますね。どこか行かれましたか?

前川: 青函トンネル先進導坑の直轄工事現場に行きました。北海道側の福島町吉岡工区に1ヵ月ほど滞在しました。本坑が貫通する前です。朝の8時に坑道を降りて,トロッコで津軽海峡の海底下の切羽まで1時間で行き,公団技師のお手伝いをして,夕方の5時に上がってくる。真夏にもかかわらず,海底の現場ですので日焼けしません。実習を終えて2週間ぐらい北海道中をぐるぐる回って,やっと真っ黒になりました。今も北海道は大好きです。

中野: トンネル工事の現場はどういう感じでしたか。

前川: 実習に伺う前に大きな出水事故がありました。トンネル水没も危惧されたほどのものです。知力,科学,努力,協力で克服されました。映画にもなりましたね。そこではトンネル上部から海底までパイプを通して機械動力の冷却水を取水していました。海底から地面の底に向かって吸い込まれた魚が,トンネル内の取水槽に時たま浮かんでいました。ご飯のおかずになります。海の底の,またその下に居る自分と土木の仕事の荘厳さを感じて,暗いトンネルの中で身震いしたことを覚えています。

中野: 青函トンネルの現場で研修をしたという事は,土木らしい現場でしたね。

前川: 決して見ることのできない非日常の世界です。自分の目で直に見ることが出来たというのは得難い経験でした。

|

|

|

|

|

コンクリート研究室へ

|

中野: その後,コンクリート研究室に入られた経緯についてお聞かせ下さい。

|

|

|

|

|

|

|

前川: 答えのない問題を入学試験に出したら,昨今,クビの周りが涼しくなります。しかし大学では,自分でも答えを見つけ出せないようなものを先生は学生にぶつけてくる。それが新鮮に感じられました。特に岡村先生が書かれた名著の影響は大きく,強烈でした。他の教科書とは全く違っていて,「分からない事は分からん」と正直に書かれています。また,「未来はこうなる。なぜならば自分がそのようにするのだから」と。著者の主張が直球で書かれています。ちなみに岡村先生の野球の決め球は,SPRIT FINGER BALLかな。

|

|

|

中野: 岡村先生はコンクリート研究室におられたのですね。

前川: 当時,岡村先生はイギリスのリーズ大学に滞在されていました。研究室には山崎淳先生(現日大名誉教授)が教鞭をとられていました。山崎先生のコンクリート構造の講義に出会わなかったら,今の自分は無いと思います。講義内容は(故)桧貝 勇先生のお言葉を借りると,博士課程の学生のレベルを超える内容でした。質問に行くと,「解くのが大変そうなので、君が計算しなさい」と言われ(!?),また質問にいくと「アメリカコンクリート学会から付着に関する論文が20編ほど出ているから、それらを全部読めばいい」と言われました。初学の20歳の学生に言う話ではありません。この先生と対峙してみようと思って,他の講義を捨ててその課題に取り組みレポートを提出したら,誤字を訂正されて(煎断を剪断に訂正)あえなく返却。「高校の先生の言を信じて大学に来てよかった」と思えたのです。

中野: そうなんですか。山崎先生のご経歴は?

前川: 山崎先生はワシントン大学に留学,学位を取得された後,橋梁の会社に勤めてから帰国されました。学生時代はボート競技のオリンピック強化選手で,半端じゃありません。でも土木工学科は卒業できました。いい学科なのです。

中野: すごい方なんですね。

前川: そうです。岡村先生の分析によると「山崎先生は練習に忙しく、ろくに大学に通っていない筈。だから当時、周りの学生がみんな自分より賢くみえたのでしょう。なので、大学の講義では学生になめられてはいけないと思い、頑張ったのかもしれない」とのこと。真相は不明です。

中野: 山崎先生と対峙して,コンクリート研究室に進まれ,岡村先生にもお会いすることになったという流れですね。

前川: そうです。4年生の時に岡村先生が帰国されました。同じ内容を聴講できました。そうすると凄く良く理解できた。この経験も後後に生きてきました。

|

|

|

|

|

研究者の道を選んだが

|

中野: 前川先生は研究者の道を進むことになるんですけど,そのきっかけは,山崎先生とか岡村先生ということですか。

前川: はい。といっても,最初はゼネコン志望でした。ちょうどその頃,本四架橋の大プロジェクトもありました。そのような中で,修士課程での研究に魅せられていくうちに,最後まで仕上げたいという意識が強くなってきた。先生から受け入れを断られても研究を続ける決心をしたので,博士課程の受験前に岡村先生に相談も報告もしませんでした。今思えば,馬鹿と未熟の極みです。入学試験を受けて研究室に戻ると岡村先生から「君、博士課程を受けたのか」と言われました。これはまずいと思って,「机と椅子をいただけたらありがたいです。3年間、先生にはご迷惑をおかけしません」と。

|

|

|

|

|

学者のスタートは 長岡技術科学大学の助手

|

|

|

|

|

中野: すんなりドクターコースかと思いましたが,実際はそうだったのですね。

前川: 続きがあります。長岡技術科学大学で助手採用の機会があって「どう?」と聞かれました。そもそも押しかけ学生の気持ちでしたし,給料をもらえて研究も出来る。結局,大学院博士課程には進まず,長岡技術科学大学で助手に採用していただきました。

中野: それで謎が解けました。

|

|

スキー旅行(1981年)

右から前川先生、岡村先生(前川先生提供)

|

|

|

|

前川: 以前の号で小池先生のインタビューを読ませてもらいました。私も小池先生同様に,長岡技術科学大学の元教員です。丸山久一先生のもとで奉職した3年と1ヵ月は私の宝です。小池先生は私が長岡を離れた3年後,昭和64年から務められました。

中野: 小池先生と前川先生は同級生なんですね。

前川: はい。そうです。小池さんは色々な局面で大幹事です。私を含め同級生の3分の1近くの結婚式を,小池先生が司会者として仕切ってくださいました。あるホテルの支配人は小池先生の司会ぶりを見て,即座にスカウトされました。東大の五月祭の実行委員会委員長もそうですが,土木工学科の先生方の忘年会の段どりまで仕切っていた,と記憶しています。河川工学もそうですが,こっちもすごいですよ。

|

|

|

|

|

岡村先生の 自己充填コンクリートの研究を

|

中野: 前川先生はその後東大に戻ってから教授になられるのですね。学生にコンクリートを教えていくことについてはどうお考えですか,コンクリートの面白さというか。

前川: 当初はコンクリートが専門という意識よりは,構造工学,材料工学の一つの対象として位置づけていた感があります。その後,コンクリートの複雑さと,複雑なるがゆえの強さ,しなやかさに惹かれていきました。コンクリートを様々な特性をもつ要素が連なったシステムと見て,教育の現場に立っています。経済社会と自然環境にも深くつながっている姿に,現代の縮図を重ねて見ています。

中野: 実験より解析とか,そっちの方がお好きなのですか。

前川: 研究を始めたころのテーマは硬化コンクリートの構成則でした。コンクリートの変形と応力との関係を与えるもので,構造挙動を予測,再現するときに用います。仮定をたてて計算して実験で検証し,また仮説に立ち戻って検証を繰り返しますので,どちらが好きか嫌いかは,今となっては無いです。計算機能力の格段の進歩で,極めて多くの失敗を経験することが可能となりました。

東大に戻った1985年に,岡村先生から,今の研究を犠牲にしてでも価値あるテーマだから,締固め不要のコンクリートの開発に従事して欲しいと言われました。博士課程に入学したばかりの小澤先生(現東大教授)には「自己充填コンクリートが出来たら学位を出します。出来なかったら無し」と。明確な目標設定です。

中野: 岡村先生から自己充填コンクリートの研究という課題があったのですね。

前川: 研究開発に関わる人間として,稀有にして最高に栄誉ある事です。ただ,二人ともフレッシュコンクリートの研究実績も経験もゼロです。

中野: 岡村先生からは答えを示さない。与えた課題に何かしら答えを出してくるような人を求めている感じでしょうね。

前川: 様々な論文を読みこみましたが,すぐに壁に突き当たりました。当時,勉強したフレッシュコンクリートの既往の研究には共通点がありました。それは,「スランプ試験が可能である」コンクリートを対象としていたこと。換言すれば,スランプ試験ができないような混合体はコンクリートと呼べるものではないので,研究対象にはなり得なかったのです。ただし,この水平線上にゼロスランプのRCDコンクリートがありました。RCDは自己充填コンクリートと本質論において共通の特質を有していたこと(自由水がゼロ)が幸いしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

トロント大学での討議(1993年)(前川先生提供) トロント大学での討議(1993年)(前川先生提供) |

|

|

自己充填コンクリートから コンクリート工学へ

|

|

|

|

|

|

|

|

前川: この局面で岡村先生は,「自己充填コンクリートの鍵は、種々の大きさの粒の集合体の力学にあり」と言われたのです。そして,それを明確に数量化したT.C. Powersの名著のみから学べ,と指示されました。最高のアドバイスであったと今でも思っています。このとき,鉄筋コンクリートの耐震性+靭性と,フレッシュコンクリートのワーカビリチー+材分離抵抗性が綺麗な対をなしていることに気が付きました。RCDも吉田徳次郎先生の最高強度コンクリートも,同様の考えで開発されたものと認識しています。

|

|

|

中野: そうなんですか。

前川: この研究開発を通じて初めて,私の専門はコンクリート工学と,教室で言えるようになりました。原点の一つですね。

|

|

|

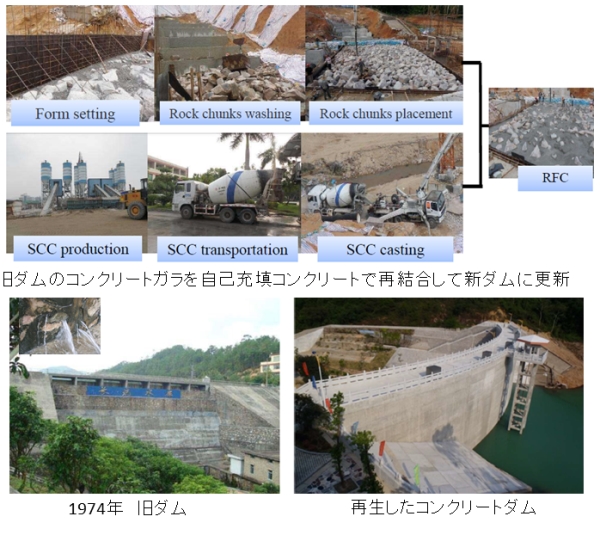

ダム再生とアップグレード(安先生提供)

|

|

|

ダムとコンクリートについて

|

中野: ダムとコンクリートについて,思い出などをお聞きしたいと思います。

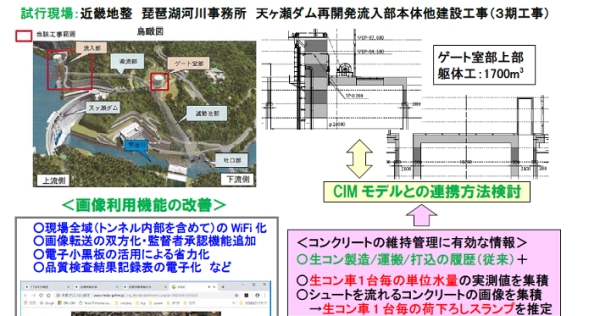

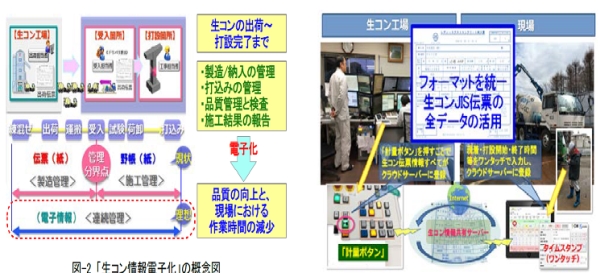

前川: 1つは天ヶ瀬ダム。車好きの父は子供を連れて京都でお寺参りして,天ヶ瀬ダムに寄って1時間を過ごし,大阪に帰るルートを定番としていました。最近,コンクリート施工の生産性向上の施策で,再び訪問する機会を得ることができたのは幸せでした。

中野: 天ヶ瀬ダムは,自然の中にあるきれいなアーチダムですね。

|

|

|

|

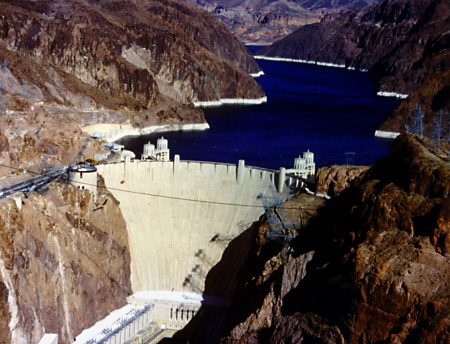

米国フーバーダム

|

|

|

前川: もう1つは布引五本松ダム。高校のときダムのすぐそばにテントを張って,友達と一緒に六甲山,50km縦走しました。海外ではフーバーダム。近接する国道の橋梁現場をせて頂ける機会を得て,コロラド川左岸の切り立った崖から迫力を感じとれたのは,今でも思い出深いです。

中野: コンクリートについての考え方,使い方について,国ごとの特徴,違いといったところはありますか?コンクリート技術は,世界中どこでも同じなのでしょうか?三峡ダムのお話は岡村先生からもお聞きしましたが,行かれたことはありますか。

|

|

|

前川: 三峡ダムには,安先生(現清華大学教授)に連れていっていただきました。安先生の開発による巨石群を自己充填コンクリートで充てん施工する工法が中国で大きな成果をあげています。巨石同士が接触しているので収縮は殆ど発生せず,同時に単位セメント量も小さくて済み,温度応力ひび割れは問題になりません。さらに大河の流れを変えずに高流動で充てん施工して,漏水する既存水利施設の補修が可能です。これに対して国家主席から特別表彰が授与されました。土木分野からは初めての受賞だそうです。この技術は海洋にも向かっています(写真:天津港)。自己充填コンクリートは水中施工も可能です。技術は世界共通,使い方は極めて多様といえるでしょう。

中野: 中国の指導者はダムの勉強をしている土木技術者とお聞きしたことがあります。

前川: 第6代国家主席の胡錦濤氏は元河川技師で,コンクリートダムの建設にも関わられたことを聞きました。清華大学水利工学科のご卒業ですね。中国の指導者層の大半が理系出身です。

|

|

|

天ヶ瀬ダム開発トンネル流入部本体他建設工事:品質管理情報の電子化(2018年)(前川先生提供)

|

|

|

|

|

|

|

天ヶ瀬ダム開発トンネル流入部本体他建設工事:品質管理情報の電子化(2018年)(前川先生提供)

|

|

|

ダム現場のMY-BOX誕生は

|

|

|

|

|

中野: そうなんですね。ダムのコンクリートについて他には何かありますか?

前川: 粒の集合の話をしましたが,それを有効かつ省力化で混ぜることを考えた人がいます。前田建設の前田又兵衛さん。「MY-BOX」を開発されました。

中野: どこのダム現場に行ってもありますね。先生はどのように関わられたのですか?

|

|

|

|

|

前川: 前田又兵衛氏の学位論文の副査を担当させてもらいました。また,米谷さん,広瀬さんを通じて,連続ミキサーとベルトコンベアの組合せの技術評価にも関わる機会がありました。

中野: 米谷さんもインタビューさせて頂きました。ダムについて熱い方でMY-BOXのお話もされておられました。

前川: MY-BOXの開発の話は大変に面白く,示唆に富みます。又兵衛氏のうどん打ちの趣味が原点。コンクリートもうどんも,粉と水を如何にうまく混ぜるかが肝です。最初,社内から研究開発の理解が得られず,仕方なく,ご自宅の庭にコンクリートの床をはって自前の実験場を作られたのですから驚きです。山と谷を見事に超えて博士論文の高みに至りました。

中野: そうでしたか。

|

|

|

|

|

前田工学賞と山田一宇賞

|

前川: 米谷さんと同期入社の山田一宇博士(同社技術研究所の初代所長)が,又兵衛氏のパートナーとなって活躍されました。建設分野で優秀な博士論文を書かれた方を顕彰する前田工学賞に,山田一宇賞がありますね。

中野: 前田又兵衛さんには何度かお目に掛かっていますが,今度インタビューをお願いしてみたいと思います。ぜひご紹介ください。

前川: MY-BOXは実に面白い装置で,材料を自由落下させるだけで混ざっていきます。2が4,8,16と,うどんを重ねていくのと同じ原理です。箱を30個積むと,粒子群の相互位置の変換(混ぜる)を10億回,重ねることになります。あと10個追加すると宇宙に存在する星の数に並びます。コンクリートは練るというより,よく混ぜる事が重要だと勉強させて貰らいました。これも人との出会いですね。

|

|

|

|

|

インフラの長寿命化

|

中野: 次に,インフラについて伺おうかと思います。先生が解析プログラムを使ったアセットマネジメントについて研究されておられますが,前回の東京オリンピックからすでに50年ぐらい経って,高度成長期に造ったインフラが,これからどんどんと壊れていく時期に来ているということで,相当な危機感があると思うのですがいかがでしょう。

前川: 危機意識はありますが,手遅れではありません。予防保全を含めてまだ間に合います。問題の多くは高度経済成長期に整備されたものですから,ターゲットもはっきりしています。ただし,問題先送りはもうできない時代に入りました。

中野: ダムについては維持管理をきちんとやって100年,いえ1000年ダムという考え方もあるようですが。

前川: 上手く管理して使っていくことが何より大事。ここで公共資産の数が膨大であることは忘れてはなりません。交通基盤もダムも直線系列の資産ですから,そのうちの1ヵ所だけ切れてもだめですね。

中野: そうですね。

前川: 重症化する前の兆候をキャッチして,予防保全することが出来れば怖くはない。検査とそれに基づく診断の意義は,人間もインフラも同じです。過去の経験は非常に重要です。しかし,過去の単純な延長や外挿の上に未来が乗っかっているわけではありません。想定外という言葉を多々耳にしますが,それを物語っていますね。ここで,千年後も変わらないと期待できる知識も,診断と将来予測に使わない手はありません。理想化された解析からどう学ぶかも,人間の本領だと思うのです。

中野: 確かにそうですね。

|

|

|

|

|

マルチスケール解析を用いた考え

|

前川: Newtonが運動方程式を発見して三百年余。Nernstが熱力学の第三法則を確立して百年余。千年後もこれらの知識は変わっていないと期待して,解析システムを作っています。計算機の長足の機能向上のお陰で,様々に定量化された知識を総合化する事ができる時代になりました。人為の産物と科学の教えるところの両方を使い,演繹も帰納もごっちゃにした思考回路が,これからの世界に相応しいと思うのです。使えるものならなんでも使うが工学の本領ですね。解析は理想的な条件を前提とします。

それが故に解析と現実との差から,人為によってもたらされた何かを知ることもできるのです。

|

|

|

|

|

|

|

中野: そうすると,両面両眼で見ることで施工不良も見えてくるということですね。

前川: 内閣府のプロジェクトの評価会議で,阪田先生から「施工不良を考慮できないインフラの寿命推定は意味がない」とのご指導をいただきました。正鵠を射た指摘です。劣化の大半がかぶり不足などの施工不良に起因しています。施工不良の評価は困難ですが,だからと言ってこれを無視した評価法は意味をもちません。

|

|

|

中野: 阪田先生と委員会でご一緒だったのですか。

前川: 藤野先生がプロジェクトの長を務められたStrategic Innovation Promotion(SIP)プロジェクトに参画しました。阪田先生はその時の評価委員の御一人です。過去にさかのぼって施工がどのように行われたかをトレースするには,よほどしっかりした管理体制と記録がなければ推定不能です。頭を抱えました。

しかし,施工不良の影響は,現在のインフラの状況に多かれ少なかれ反映されています。であれば,過去はどうあれ,現状から未来を予見できればいい。そして,施工不良の無いインフラの現状評価ができれば,現状との比較から,過去の施工不良の程度も逆推定ができますね。良質の管理統計データと数値解析と現在の検査結果を総動員すれば,余寿命の推定精度は上がります。

中野: 検証されたデータがあるので,高い確率になるということですね。

前川: そうです。医療に例えれば,薬の効用や副作用に関する記述は,多くの患者さんの平均値を前提に示されています。一方で,目の前にいる患者さんは平均値の真上に居るわけでないので,個別に診断します。疫学と臨床,どちらも重要ですね。

|

|

|

|

|

若い人が育つ環境

|

中野: 今のお話は,ダムの維持管理にも通じるところがあると思います。今後は,新しいダムを造るところがないという話はありますが,今あるものを生かしていく訳で,それが日本のダムの現状だとすれば,これからの時代を担う若手技術者に,一言いただけるといいかなと思いますが。

前川: これからの10年,20年で情報化は益々進化し,あらゆる分野でAI技術が導入されていくと思います。

中野: どんどん生活の中に入ってくると。

前川: 自分で解決できる問題ではあるが,時間が足りないのでAIに任す(下請け),といったスタンスが良いと思います。SIPプロジェクトで学生さんと一緒にAIに取り組みました。人工知能や機械学習には相当なポテンシャルを感じます。であれば難しい仕事こそ,我々人間が果たすべきものですね。

中野: 全部AIが判断するという世界になったら,人間って,何のために生きているか,分からなくなりますよね。

前川: ダムは単なる人工物ではなく,自然に深く溶け込んだ存在です。流域と海岸と海に繋がり,平時において水資源の一部を形成します。非常時には水災害のリスクを軽減します。これらを総合化した知識と知恵をもち,その価値を社会実装してこそ,土木のイノベーション(=社会の変革)と考えます。

中野: そうですね。土木は多岐にわたっていろんなものがかかわってくるので,人間としていろんなことを学べる。AIに任せられないところかもしれませんね。

前川: 情報化は判断の支援材料を提供してくれますが,責任を背負うことのできる存在こそが人間です。困難なことでも逃げないで立ち向かう気概を持ち続ければ,局面は開ける。そこに期待しています。

中野: 岡村先生も,答えを求めない,答えは自分で出しなさいと。

前川: 別の言い方をされたこともあります。「最もその答えに近いのは、実はあなたです。だから、答えを出せるように質問します」と言われます。それを聞いて納得しました。

中野: 答えを導き出すような教え方ですか。質問が考えさせることを知っている。

前川: そうですね。なぜそうなのかを考えるような質問。何時間かそれを繰り返した時に,その人は自ずと答えが出てくる。

中野: 今日はたくさんお話し頂いてありがとうございました。とても勉強になりました。

|

|

|

|

|

|

| 前川宏一先生 プロフィール | | 専門分野 コンクリート工学 | | 1976年3月 | 大阪府立茨木高等学校卒業 | | 1980年3月 | 東京大学工学部土木工学科卒業 | | 1982年3月 | 東京大学大学院工学系研究科修士課程土木工学専攻終了 | | 4月 | 長岡技術科学大学工学部建設系助手 | | 1986年4月 | 東京大学工学部助教授 | | 1990年5月 | アジア工科大学大学院派遣 | | 1993年8月 | 東京大学工学学部総合研究所助教授 | | 1996年4月 | 東京大学大学院工学系研究科教授 | | 2010年6月 | 中国・東南大学招聘教授 | | 2016年4月 | シンガポールNanyang Technological Tan Swan Beng記念教授 | | 2018年4月 | 横浜国立大学大学院イノベーション研究都市イノベーション部門教授(現在まで) | | 6月 | 東京大学名誉教授(現在まで) | |

|

|

|

|

|

(受賞歴)

日本コンクリート工学協会賞,日本コンクリート工学会論文賞,土木学会研究業績賞,論文賞,論文奨励賞,吉田賞,田中賞,技術開発賞,出版文化賞,中小企業優秀新技術・新製品賞産学官連携特別賞,プレストレストコンクリート技術協会賞,東京大学工学系研究科長表彰・特別部門(国際化),Best three papers of the year(Journal of ACT)など

|

|

|

|

|

|

|

(2025年1月作成)

ご意見、ご感想、情報提供などがございましたら、

こちら

までお願いします。

|

|

|

|