"D-shot contest"

入賞作品および選評

| 各委員の全体評 |

|

第22回D-shotコンテストは、264点の作品応募がありました。これらの作品を対象に、最優秀賞、優秀賞、入選作品の選考を2025年3月5日に日本ダム協会にて行いました。 その結果、今回は下記の作品が選ばれました。 優秀作品については、後日、浦山ダムのうららぴあ2階のダム博物館写真館にて展示を行います。 |

| 写真をクリックすると大きな写真を見ることが出来ます |

| 最優秀賞 |

|

| 「天端までとどけ!」 高知県・横瀬川ダム |

| 撮影者:わい |

| <選評・西山 芳一> 天端にいる仲間とコミュニケーションをとっているようですが二人の自然な姿が素晴らしく、ダムのスケール感の表現にも一役かっています。左に壁を入れ込むことによって散漫になりがちな画面を引き締めています。これは手前の庇を入れ込んだ寺社仏閣の撮影でよく使われるプロの技。人物の目線とともに上部に収束させた三角形の構図が空間表現も含めて格好良く決まりましたね。絶賛の拍手を送ります。 |

「ダム本体」部門

| 優秀賞 |

|

| 「秋の日差し」 埼玉県・玉淀ダム |

| 撮影者:iiysk |

| <選評・八馬 智> 左右対称に整えられた静的な構図でありながら、ダイナミックな放流の表情、その飛沫に浮かび上がる柔らかな光のゆらぎ、豊かに色づいた紅葉の樹林が、とても芳醇な世界をつくり上げています。さらに、左上にほんの少し見えるアーチ橋の一部や、右側にカウントダウンするゲートナンバーから、写真の外側に広がる世界を予感させてくれます。隅々までじっくり眺め続けられる完成度の高さに、とても感激しました。 |

| 入選 | 入選 |

|---|---|

|

|

| 「ダムと宇宙」 福島県・上田ダム |

「幾何学」 岐阜県・高根第二ダム |

| 撮影者:iiysk | 撮影者:HAMTIY |

| <選評・八馬 智> とても貴重な、ものすごい瞬間を捉えましたね。ライトに照らされるダム堤体と水面の反射、満天の星々の中に浮かび上がる天の川、そして外側に流れてゆく紫金山アトラス彗星という、それぞれが壮大な主役級コンテンツ。それらがひとつの画面の中に詰め込まれているにもかかわらず、絶妙な緊張感を保ちながらバランス良くまとめられていることに驚きました。 |

<選評・八馬 智> 見学会に参加された際に撮影されたのでしょうか、珍しい中空重力式コンクリートダムの堤体内部を見上げた様子ですね。美を意図せずにつくられた巨大構造物に宿った美を発見するというダム鑑賞者の役割を、見事に果たしてくださいました。直線や平面で構成された数理的な造形と荒々しいコンクリートのテクスチャーという、ダムならではの圧倒的な魅力を追体験させてくれる一枚です。 |

| 入選 |

|

| 「直線と直線のなす角度」 栃木県・湯西川ダム |

| 撮影者:iiysk |

| <選評・八馬 智> 青いグラデーションの色面が直線的に構成された、一見するだけでは何の写真かわからない不思議な世界。非日常の色彩でライトアップされたダム堤体下流面を鉛直に見立てることで、認知のバグを誘導しようとした作品です。このような工夫を凝らしていただけると、表面のテクスチャーやフーチングの繊細さなどが、いつも以上に強調されてくるような気がします。 |

「ダム湖」部門

| 優秀賞 |

|---|

|

| 「豪雨の跡」 和歌山県・二川ダム |

| 撮影者:玉井 勝典 |

| <選評・大西 成明> 現実の光景とは思えない、なんとも奇妙な模型世界のような不思議写真です。監視用のボートがかろうじて実際のサイズ感を感じさせるものの、網場や、せき止められた木材も、ミニチュアっぽさがあります。台風の豪雨がダム湖の水を黄土色に変え、全く非日常の空間へと変貌を遂げる様を、作者は鳥の目になってクールに眺めています。その観察する眼力が、ダム湖の役割を自ずと炙り出しています。堂々としたフレーミングの強さが、写真に静けさを与え、いつまでも見ていたくなる写真です。 |

| 優秀賞 |

|---|

|

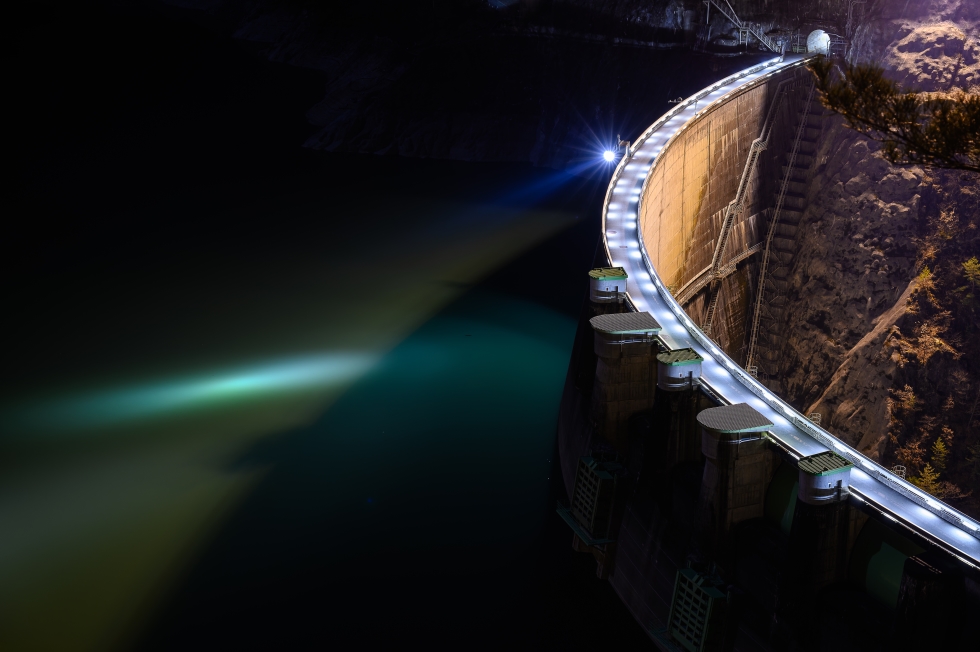

| 「deep green」 長野県・小渋ダム |

| 撮影者:わい |

| <選評・大西 成明> 湖面に彗星の軌跡を思わせるような一筋の光跡。ダムの堤体に照明が当たり、昼間見慣れたダムの姿が、巨大な舞台装置として迫り上がってきます。さあ、これからどんなスペクタクルが開幕するのか、ドキドキ感が止まらないオープニングのひとときを想像させます。作者もその「静と動」のダイナミックな対比に惹きつけられ、夢中でシャッターを切ったのではないでしょうか。deep greenの水を一身に支えるダム本体の“いじらしさ”を感じる、渾身の一枚になっています。 |

| 入選 | 入選 |

|---|---|

|

|

| 「shadow」 広島県・田房ダム |

「表面張力」 福島県・千五沢ダム |

| 撮影者:HAMTIY | 撮影者:iiysk |

| <選評・大西 成明> 氷の張ったダム湖の水面に薄日が差し込んで、現実の光景と、shadowが作り上げた擬似空間が幻想性を高めています。年季が入って錆び付いた金属の幾何学模様と、木の影の揺らぎとがいい案配に混じり合い、人工と自然が混じり合った不思議な空間が、図らずも現出しています。作者は、そこをすかさずキャッチして、絶妙なフレーミングで切り取りました。斜めに加速する金属の直線の鋭さを、湖面の柔らかい表情が癒しているような、モノトーンの画面の中に物語性を見出した作者の感性に脱帽です。 |

<選評・大西 成明> 洪水時に貯留できる満杯の水位であるダムサーチャージ直前のタイミングで、息を詰めてドキドキしながら撮った一枚かと思われます。もうこれ以上無理というギリギリまで表面張力により水が盛り上がっている瞬間を見事に捉えています。これは何?と聞いてもほとんどの人が答えられないような抽象的な画面。空に面した水面だけが反射で光り、屹立するコンクリート面は漆黒になるよう露出を仕組んだ作者のセンスが光っています。自分が見たいように明暗をコントールするのも写真の肝です。 |

| 入選 |

|---|

|

| 「silence nonfiction」 富山県・上市川第2ダム |

| 撮影者:中村 直人 |

| <選評・大西 成明> ユーモアあふれる謎の写真ですね。仕切られた上下の水の色が微妙に違う。ふと目を凝らすと、ど真ん中に枝が。いやこれは茶色のカマキリにも見える。何も起こらない。ドラマがないことがドラマだと言わんばかりの、瞑想に誘うようなサイレントフォトである。必要最小限の要素で構成したミニマムアートや、俳句・茶の湯・水墨画といった、切り詰めた空間の中に無限の世界を見い出す日本文化にも通じる感性です。究極の引き算フォトに着目した作者の目のつけどころに大いに共感します。 |

「工事中のダム」部門

| 優秀賞 |

|---|

|

| 「バイアス」 栃木県・南摩ダム |

| 撮影者:わい |

| <選評・森 日出夫> 南摩ダムの表面コンクリート遮水壁の施工状況を捉えた1枚です。ロックフィルダムの遮水を堤体上流表面に配置したコンクリート壁で行うもので、日本のダムではめったに見られないダム形式です。壁の中に配置された鉄筋はもちろん直角に組まれているのですが、斜め方向から撮影することで、斜めに編み込みされる「バイアス織り」に見立てた撮影者の感性が面白いです。もちろん構図もすばらしくダム施工の中の美しさを捉えた作品です。 |

| 入選 | 入選 |

|---|---|

|

|

| 「柵間より」 岐阜県・丸山ダム |

「もうちょい工事は続くのだ」 熊本県・阿蘇立野ダム |

| 撮影者:HAMTIY | 撮影者:わい |

| <選評・森 日出夫> 新丸山ダムの夜間工事を写した作品です。新丸山ダムは丸山ダムを包み込む形で嵩上げする大規模な再開発工事です。丸山ダムの洪水処理機能を維持させながら本体を分割して構築して行く施工的にも難しい工事です。左岸下流で工事準備をしている段階でしょうか、丸山ダムでは轟轟と放流がされている状況です。にもかかわらず、放流が無音のごとく、本格着工の前の静けさが照明の鈍い光と相まって伝わってくる1枚です。 |

<選評・森 日出夫> 阿蘇立野ダムが試験湛水中で、ちょうど天端越流の瞬間を写したものです。ダム本体が完成した後の卒業試験のようなもので、実際に最高水位まで貯水位を上げて堤体の安全性を確認しています。この時期にも、周辺の整備工を行っていることも多々あります。越流状況と、工事用道路に規則正しく並んでいる工事用看板の構図がユーモラスであり、流紋の白、鉄橋の赤、看板の黄色も色彩的コントラストも面白い作品です。 |

| 入選 |

|

| 「SECRET BASE」 福井県・足羽川ダム |

| 撮影者:わい |

| <選評・森 日出夫> 足羽川ダムは現在、本体打設の最盛期を迎えています。撮影時も夜間打設の真っ最中と思われます。撮影者は、「真っ暗な山中で、そこだけくっきり照明で浮かび上がっているように見える」と言っていまして、なにやらあやしい秘密基地を想像しながらシャッターを押したようです。雰囲気を強調するため、意図的にモノクロームで撮影されていて、ダム施工現場がいつも見慣れた風景とはちがう別の顔を見せていて、映画の未知との遭遇を連想させる幻想的な作品です。 |

「ダムに親しむ」部門

| 優秀賞 |

|

| 「鴨川ダム探検隊」 兵庫県・鴨川ダム |

| 撮影者:玉井 勝典 |

| <選評・中川 ちひろ> ものすごく急ですね! 実際に感じた大きさや角度など、迫力を写真で伝えるのはとても難しいと思いますが、先頭の豆粒のような人のサイズ感から、急斜面の具合がよくわかります。じめじめと湿った感じや、絵の具の筆を洗ったときのような何色とも言えないまだら色。そんな中に列を成して向かって行く冒険者たちの後ろ姿。非日常感が伝わります。うんとアンダーぎみに撮って演出したら、さらに冒険感が伝わるかもしれませんね。 |

| 入選 |

|

| 「ダム汁を浴びる①」 広島県・温井ダム |

| 撮影者:yamasemi_k |

| <選評・中川 ちひろ> まあまあ、わざわざ水に濡れに……笑。大人たちがご丁寧にレインコートを着て、水浴びの瞬間を待っている姿がかわいいですね。そこまでして見に行く価値のある放流だと思います。突然の大雨のとき、大慌てで鞄を傘がわりに走っている大人って、ちょっと楽しそうに見えませんか? そういうときはだいたい皆、口元が笑っているのです。水に濡れるって、幼少期に戻してくれますね。大人は、大人のふりをした子どもです。わくわくを忘れなければ平和。そんなことを感じさせてくれました。 |

「テーマ」部門 『柔』

| 優秀賞 |

|

| 「みずのはごろも」 大分県・白水ダム |

| 撮影者:わい |

| <選評・宮島 咲> 白水ダムが放流している写真です。下流部左岸をアップにして撮影したものです。このダムの放流はとても美しく、放流時はどの部分を切り取って撮影しても美しいダムなのです。私はこの作品を見て気が付きました。このダムの美しさは、右岸の美、左岸の美、水流の美など、いくつもの美しいパーツの集合体であることを。この作品は、それらのパーツの一つから「柔」を見つけたということです。撮影時は工事のため、右岸には水が無かったようです。だからこそ、左岸に着目して撮影できたのでしょう。 |

| 入選 | 入選 |

|---|---|

|

|

| 「生きる」 山口県・阿武川ダム |

「ぐにゃぐにゃ」 兵庫県・権現第1ダム |

| 撮影者:友谷 彩 | 撮影者:小南 宣広 |

| <選評・宮島 咲> 堤体の欄干のコンクリートにくっついている苔の写真ですね。作者曰く、雪帽子は誰かからの贈り物とのことです。丸く育った苔から、柔らかさと生きる力を感じます。ちなみに、昨年のテーマ部門のお題は「生」。ということで、この作品は今年と昨年の両テーマにマッチしたものだとも感じました。アングルとしては、欄干越しに見えるダム湖の写り込み具合が良いですね。この絶妙な写り込み具合から、ここがダムであると感じるわけです。 |

<選評・宮島 咲> ダムの余水吐の越流堤の写真です。硬さを示す代表格であるコンクリートですが、こういう形になると柔らかさを感じますね。しかしながら、この作品は「柔」というお題をダムの構造のみで表現しているため、もしかしたら、もう一ひねりできたのかもしれません。撮影時の天候を選択するのはもちろんのこと、左側の樹木の写り込み具合や、全体の露出などを工夫すれば、より柔らかいコンクリートを表現できるのではないでしょうか。 |

| 入選 | 入選 |

|---|---|

|

|

| 「シャボン玉のある風景」 大分県・白水ダム |

「波紋」 新潟県・奥只見ダム |

| 撮影者:小南 宣広 | 撮影者:太田 正実 |

| <選評・宮島 咲> シャボン玉を使い、人工的にひと手間加えた写真に感銘を受けました。越流している白水ダムは、よっぽどのことが無い限り美しく写り、また、曲線で構成されているダムなので柔らかさを表現できる写真になります。作者は、これだけでは何かが足りないと、シャボン玉を持ち込み撮影に挑んだ様です。きっと、何枚も写真を撮り、シャボン玉がどの位置にあるのが良いのか悩んだことでしょう。私はこの写真から、その努力を垣間見ることができました。 |

<選評・宮島 咲> ダム湖部門ではなく、なぜテーマ部門に応募されたのかお聞きしたい作品です。きっと、遊覧船が作り出す柔らかな波紋が、この部門にふさわしいとご判断されたからなのでしょう。じつは、私は、この波紋を見て、柔らかさよりも硬さを感じました。作者のかたとは正反対の印象です。人間の感性は、これほど違うものなのだと感心しました。なので、より感性を大事にするテーマ部門の奥深さを、この作品から知ることができました。ありがとうございます。 |

全体評

| 審査委員プロフィール |

| 西山 芳一 (土木写真家)

20年ほど当コンテストの写真を見続けてきました。最初は普通の目線でダムを見た作品、次にはディティールに拘った作品やモノクロなど写真表現を実験するかのような作品が多かったように思われ、最近ではついに成熟してきたのかプロ写真家をも凌駕するかのような見ごたえのある作品をちらほら見かけるようになりました。自分事で申し訳ありませんが、ついつい世間の流れでタイムラプスなど動画指向にある私を「写真の世界」に呼び戻す格好な機会がこのコンテストの審査かもしれません。来年も素晴らしい写真での新鮮な驚きを期待しています。たくさんのご応募をお待ちしております。 |

| 八馬 智 (都市鑑賞者/景観デザイン研究者)

今年も数多くの力作をご応募くださり、まことにありがとうございました。さまざまなアプローチで撮影された写真はどれも一様にクオリティが高く、審査会は大いに盛り上がりました。 その中で、写真の撮影や編集の技術が高いのに、強く惹かれないケースもありました。入賞した写真を一覧しながら審査会のことを思い起こすと、やはり、ダムが内包する魅力を明確な意図を持って伝えようとする写真が選出されたように思います。それはつまり、ダムへの愛ですね。 また、適切なタイトルやコメントという言語表現を付加することも、大きなアドバンテージになります。言語化の作業を探究することは、写真表現にもフィードバックされますので、ぜひ真摯に取り組んでください。 みなさまのこじらせた愛の形をお待ちしております。 |

| 大西 成明 (写真家)

この写真コンクールの審査をしていて一番驚くのは、「箸にも棒にもかからない」駄作が一枚として無いということです。応募作品の一枚一枚にちゃんと見所があり、撮影した方の思いが込められています。今の時代は、写真を見たり撮ったりすることが、あまりに日常を席巻していて、写真はどんどん消費され、忘れられ、ゴミのように捨てられることが当たり前になっています。そんな中にあって、このダムの写真コンクールの応募作品には、「写真への愛」が、きっちりと刻印されていることが感じられます。審査していて「写真の力」を信じることができる、これほどうれしく元気をもらえることはありません。だから全員に賞を差し上げたいと思うぐらいです。私はダム湖部門を担当して3年目になりますが、今までは自然、風景のリリシズム(叙情性)が横溢した写真を入賞としていた傾向がありましたが、今回は抽象の香りを楽しめるアーティフィシャルランドスケープを志向する写真が選ばれました。来年もアッと驚く作品をお待ちしています。 |

| 宮島 咲 (ダムマニア&ダムライター)

このコンテストは5部門に分かれており、毎年、大抵はダム本体部門に注目を集める作品が多く集まっていました。ところが今回はそうではなく、ダム湖部門に目を引く作品が多かったように感じました。 従来のダム湖部門は、ざっくり表現すると「美しいダム湖」の写真が多く、ダム本体である堤体との関連性をあまり感じない作品が多い印象でした。しかし今回は、堤体との関連性を感じる作品が多かったのです。別の見方で言えば、ダム本体部門とダム湖部門をまたいで表現している作品が多かったということです。現に、今回入賞入選した作品の多くに堤体が写っています。 ではなぜ、こんなに皆様の作風が急に変わったのでしょうか。その理由はわかりませんが、きっと、応募者の皆様は、単純な美しい作品というだけでは入選は難しいと悟ったからではないでしょうか。そのためには何かしらの努力が必要でしょう。その一つとして、今回の様に、ダム湖ながらにダム本体を絡めて撮影するなど、創意工夫を凝らしたということなのでしょう。 次回もいろいろ工夫した作品を見せて下さい。我々審査員も、皆様の意気込みに負けぬよう、気合を入れて選考させていただきます! |

| 中川 ちひろ (編集者)

フィルムカメラの時代は、一枚一枚に気合いを入れて撮影をし、仕上がるまでどう写ったかわからないという緊張感がありました。写真ができる頃には撮影したときよりずいぶんと時間が経っているというタイムラグもまた、楽しみのひとつでした。今や四六時中、そして誰もが「カメラ」を持ち歩く時代。撮った瞬間に見ることができ、何度でも撮り直せて、さらに加工して目指すイメージに近づけることもできるようになりました。 同じ人間はいませんし、同じ瞬間もありません。気軽に写真が撮れる今、より撮り手のカラーを出しやすくなっていると思います。「真実を写しとる」(なんて無理ですが)というかつての写真の目的からずっと自由になり、個人の感性を表に出しやすくなっているように感じます。 編集者という職業柄、刺激が好物です。この写真の自由さをもっと楽しんでいただき、自分の脳内を表現することを躊躇せず、思い切ってアーティストになってみてください。次回はあっと驚く渾身の「作品」をたくさん見られることを、心より期待しています。 |

| 森 日出夫 (Web広報委員会 委員長)

いつもみなさんの思いがこもった多数の作品に触れられて、その都度ダムの魅力を再認識させていただいています。私はダム技術者代表として毎回審査に参加しているのですが、自分が計画や施工に携わったものが多数あり、それぞれに楽しかった事や苦労した思い出が蘇ります。この巨大構造物を構築するにあたっての作る側の工夫や知恵があり、それが機能美に繋がっていて、映された写真にもにじみ出ているような感じがします。 今回の応募作品にも、すばらしい構図でダム特有の魅力を表現した作品が多数ありました。特に「ダム本体部門」で選考されたものには感動させられました。次回もこのような体験を楽しみにしています。 |

メインメニューへ

写真コンテスト入賞作品集 目次

第21回フォトコンテスト受賞作品へ