|

|

| 3 農業用水の転用 |

|

余剰農業用水を都市用水に転用する事業は、一見合理的な考え方のように見えるが、水利用秩序に対して複雑な影響を与える。その事例から、水利権の本質を考えてみたい。

余剰農業用水を都市用水に転用する事業は、一見合理的な考え方のように見えるが、水利用秩序に対して複雑な影響を与える。その事例から、水利権の本質を考えてみたい。

|

|

|

|

(1)埼玉合口二期事業

ア 農業用水の転用による水資源開発

ア 農業用水の転用による水資源開発

ダム建設によらずに毎秒4.263m3(日量37万トン弱)の新規水利用を可能とした水資源開発事業がある。埼玉合口二期事業(事業主体は、水資源開発公団及び埼玉県)であるが、これは、農業用水利用の合理化によって必要な用水量を減らし、生まれた余剰水を水道用水に転用するという手法を活用したものであった。

事業の中心となったのは、見沼代用水の改築である。見沼代用水は、埼玉県の東・南部から東京都足立区にかけての水田、約1万3千ha(戦前の面積、その後都市化による減少、新たな地区の編入などがあり、最大で約1万7千haであったと言われる)に対して灌漑用水を供給する大規模な農業用水路である。この用水が建設されたのは享保12年(1727)であり、施設の老朽化が進んでいた。また、地域の都市化により、農地面積も減少するなど営農環境も変化した。そこで、水路施設を更新し、水路中の堰を改築して用水の利用効率を向上させることとし、あわせて、これにより灌漑に必要な取水量が削減されることに着目して、余剰となる河川水を水道用水として利用することを計画したのである。

事業は、昭和53年度(1978)に開始され平成6年度(1994)に完成した。事業費は約389億円、建設・改修された水路の延長は145.6km(基幹線水路31.7km、幹線・支線水路104.9km、水道専用水路9.0km)、これに係る水利権は、既存の農業用水が毎秒37.509m3、新規の利水が毎秒4.263m3(埼玉県の水道水3.704m3、東京都の水道水0.559m3)である。また、同時並行的に灌漑対象農地について土地改良事業が施行されている。

この事業は、農業水利の合理化と新規利水を結びつけようとするものであり、水利用秩序の再編とならざるを得ない。その過程で水利権をめぐるいくつかの問題と直面するのである。

イ 合口

見沼代用水の全面的な改築のきっかけは、取水地点の変更である。

昭和30年代に、東京都の水道水源を利根川に求め、上流部で開発した水資源を利根川中流部で荒川に導いて利用することが計画された。そのために大規模な取水堰(利根大堰)を建設することとしたが、その設置について近隣にある農業用水の取水秩序との調整が必要となる。そもそも農業用水の取水については、歴史的な積み重ねや地域の利害関係の調整の結果、取水地点の上下流関係や取水のルール(取水量の制御方法、取水の優先順位、灌漑の時期や方法など)が厳格に決められていることが多く、取水堰の建設はその秩序のなかに参入することになるからである。

利根大堰の予定地付近には、江戸時代に開発された大規模な灌漑用水の取水口が集まっており、それらの取水については新田開発の経緯などを反映した各種の取り決めがあった。(埼玉平野の二大農業用水は、見沼代用水と葛西用水であるが、その取水口は約6km離れているだけである。ちなみに見沼代用水の取水口のほうが上流となる。)それらの取り決めは、単に取水量を確保するだけではなく、河川の流況や農作業の状況に応じた安定的な水利用を実現するためのものであり、最終的には収穫を左右する。そして、この地域の農業用水は新田開発を伴う場合が多いこともあり、江戸期以来150年間にわたって、用水相互が「水争い」を繰り広げてきたのである。(注1)

利根大堰で計画された導水は毎秒50m3という大規模なものであり、その取水と共存しながら従来の取水秩序を維持する方法として考えられたのが、近隣の農業用水取水口を統合して(これを合口という)、一緒に堰から取水するという計画である。堰を利用して取水すれば、取水量の管理が容易となるばかりでなく、河川流量の変化に対応した安定的な取水が可能となるからである。同時に、長年続いた「水争い」を解消することにもつながる。

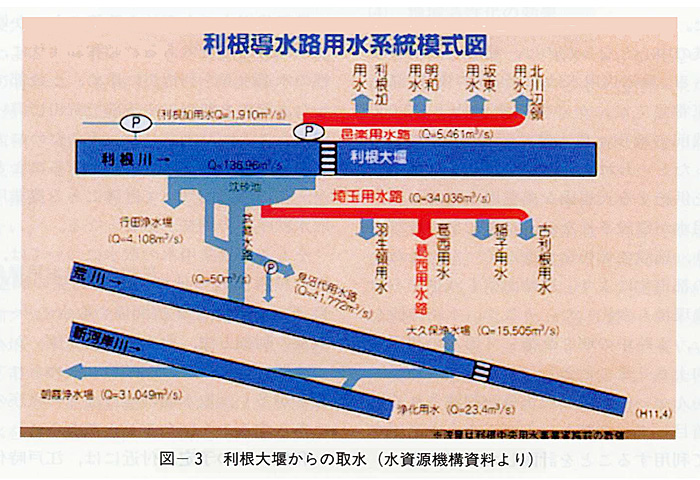

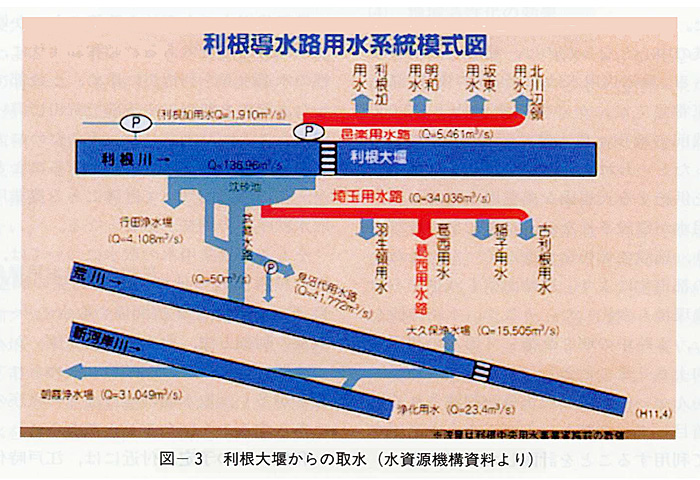

その結果、利根大堰は、東京都水道などのための荒川への導水(武蔵水路)及び行田浄水場への取水だけでなく、既存の9つの農業用水の取水にも利用されることとなった。(図−3参照)

|

|

|

|

このような経緯によって合口された農業用水の一つが、見沼代用水であった。そして、合口を契機に、施設の改修その他の事業への取り組みが始まったのである。

だが、合口に当たっては、お互いの水利用関係について合意が必要なだけでなく、歴史的に維持されてきた水利慣行を、河川法に即した水利用秩序のかたちに表すという課題に応えなければならない。水利権の定量的な確定とその運用ルールの明確化という作業が必要となるのである。

ウ 慣行水利の確定

合口に当たっては、慣行水利権であっても、水利使用の実態を明確にして水利権の内容を定量的に確定しなければならない。取水位置の変更に当たっては、河川法の許可(第23条(流水の占用の許可、取水位置も水利権の重要な要素である)、第26条(工作物の新築等の許可)、第24条(土地の占用の許可、ただし民有地に関しては不要)など)が必要であり、また、合口計画における最大の課題の一つは、取水や水配分のルールを確定することだからでもある。

見沼代用水もまたその水利用の定量的な確定に迫られた。このとき、農業水利権に特有の課題に直面する。取水口に流量計を設置して取水量を測定するだけでは水利権の定量化は困難である。河川法による水利用秩序に沿った水利権の確定が必要となるからである。(このような水利権の内容の定量化を、「慣行水利権の法定化」と言うことがある。だが、慣行水利権も河川法により認められた水利権であるから、この表現は誤解を招きやすい。)

一般に、農業用水の需要量は、次の式で算定するとされる。

需要量 = (灌漑面積*減水深+水路損失量)−(有効雨量+反復利用水量)

(減水深とは、水田に湛水中に減少する水量を単位面積当たりの深さで表現したもので、作物による消費水量のほか、蒸発や浸透により失われる水量が加わる。)

この式で明らかなように、需要量を確定する要因は多くの不確実さを含む。灌漑面積は農業経営に左右されるし、減水深は天候や土壌条件だけでなく農作業の内容や方法により異なる。水路損失量は、漏水のほか用水路の日常生活への利用(洗濯、洗浄、農産物の軽加工など。このような目的に使用する水を雑用水と言う。)を加味しなければならない。有効雨量は気象条件に依存するし、反復利用水量は、水田から流出する水がどのように循環するかにより大きな違いがあろう。

しかしもっと重要なのは、農業用水の水利権が、河川法の水利使用許可の考え方と整合し難い要素を含むことである。大きく三つの問題がある。

第一は、需要量を水利権の取水量として確定しなければならないことである。農作業の進行に応じて用水需要量は変化し、一般にこれを苗代期、灌漑期、非灌漑期に三分して定量化する。だが、その時期などは一定ではない。また、需要量を確定する際の有効雨量の算定は雨量が小さい年を選ぶほうが安全であるが、これが水利使用許可の判断の際に採用する渇水基準年と一致するとは限らない。灌漑用水は状況への柔軟な対応に支えられて成立しているのである。しかし、水利使用許可においてはこれを厳密に定量化しなければならない。「安定的な水利用」を判断する枠組みに違いがあるのである。

第二は、雑用水の利用の取り扱いである。雑用水の利用目的は灌漑ではないから、雑用水の利用については別途水利使用の許可が必要である。だが、農業用水路はあたかも集落内の小河川のごとくに活用されており、用水路の管理者(土地改良区や水利組合であることが多い)を包括的な水利権者とみなすほうが合理的である。灌漑用途を幅広く解釈する必要があるのだが、水路を利用した水力発電なども含むとすれば灌漑という目的を逸脱する。結局、農業用水路の自由使用を許容する(逆に言えば、灌漑目的以外の用水路の流水占用を認めない)ような取り扱いとなる。「河川の流水は、私権の目的となることができない。」(河川法弟2条)とされているが、農業用水路に流れる河川水にこの原則を適用することの実効性と合理性を問われるのである。

第三は、渇水期の水利用ルールの存在である。水不足の際には、農業用水(水利組合)相互に、取水量、取水の優先順位、灌漑の時期や方法などを調整するルールがあり、それに応じて用水の使用量が変化する。水が豊かであれば多量に取水し、乏しければ少量の灌漑水で利用を工夫するのが一般的である。当然その結果、営農のための労力投入量なども変化するであろう。灌漑用水の利用は、農村の社会関係に左右されるのであり、その関係を律するルールを含めた水利権の確定が必要となるのである。

このように、灌漑用水の慣行水利権を定量化する作業に当たっては、営農や灌漑水の循環、農業用水路の利用、用水相互の関係などの実態を把握し、水利用の秩序を明確にする作業が必須である。個々の用水の取水量や需要量のみならず、水利で結ばれた地域共同体の実情に踏みこんだ調査を実施して、その実態をできる限り反映するよう水利使用のルールを確定するのである。

見沼代用水の慣行水利権も、そのような調査を経て水利使用のルールが明確となり、用水の取水量は、灌漑期で最大毎秒41.772m3であると確定されたのである。(もっとも、他の用水との取水の優先関係などは、合口化により問題ではなくなった。ルールの明文化に当たって最も困難な課題の一つが解消したことは、水利権の定量化を容易にしたであろう。)

エ 用水の転用

見沼代用水路を改築すれば、水利用の効率性が高まり必要取水量は減少するであろう。そして、河川法に基づく水利使用のルールによれば、不要となった水利権は失われ、それに充てられていた水は自然の姿に戻るのが原則である。見沼代用水の改築によって利根川の正常流量(流水の正常機能の維持及び水利使用のために必要な流量)が減るということである。その結果、渇水流量と正常流量とのあいだに隙間ができ、あるいはそれが広がり、新たな取水が可能となるはずだ。これが、農業用水の転用の基本的な考え方である。

だが、改築事業には多額の費用が必要で、取水量の減少はその結果である。つまり、改築事業によって新たな取水が可能となるのだから、その事業は水資源開発と同様の機能を発揮することができる。新たに水利用を必要とする者が改築費を負担し、それと引き換えに減少した農業水利権の譲渡を受けることができれば、経済的にも合理的な取引であるかに思われる。

しかし、河川法では、水利権の譲渡は、水利使用(目的はその重要な要素である)が継続することを必須の条件として、目的を異にする水利権の譲渡は認められない。この条件を踏み外せば、河川の流水の私的な取引を許容することになりかねないからである。従って、まず、見沼代用水の水利使用許可を変更して取水量を削減し、新たな水利使用の申請があれば、取水量の削減による正常流量の減少等を考慮したうえで、その妥当性を判断することになる。またこのとき河川の正常な機能を維持するための流量が不足しているならば、減少した正常流量をそのまま新たな水利使用に充てることの是非も問わなければならない。

このように、用水の転用は単純には進まない。水利用の秩序に照らすと大きく次のような三つの問題に直面せざるを得ないのである。

まず、農業用水と都市用水との利用実態の違いである。農業用水の需要量が多いのは灌漑期であり、非灌漑期の取水量は大幅に減少する。のみならず、用水路の改築による取水量の削減効果は、非灌漑期にはあまり期待できない。一方、都市用水の需要は年間を通してほぼ同量である。従って、基準渇水年の河川流況にもよるが、灌漑期の削減量をそのまま都市用水に転用するには、別途、非灌漑期の水源を手当てしなければならないことが多い。

次には、転用先をどのように決めるかという問題がある。用水路の改築費を負担する者が転用先になるのだが、転用先に水利使用を認めるのは許可基準に照らして妥当と判断されるからであって、費用を負担しているからではない。転用先が決まるためには、

(豗)転用先が必要とする水量が農業用水の削減により生まれること、

(豩)転用先の新規の水利使用が許可されること(目的などその公益性も問われる)、

(豭)転用先が改築費(その一部であることが多いであろう)を負担すること、

という三つの条件を満たす必要がある。これが同時に成立しないと用水の転用は円滑に進まない。転用先の決定を転用当事者間の交渉に委ねることなく、水資源開発事業と同様に、転用に関する計画を策定して河川管理者を含む関係者の調整を経ることが必要となるのである。

もう一つは、新規利水のための費用負担の妥当性である。利根川のように、水需給が逼迫している河川では、新規利水に当たっては必ず水資源開発が必要となる。そして、ダムによる水資源開発は、その仕組みから容易にわかるとおり、後発になるほど単位開発量当たりの費用は大きくなる(注2)。利根川の水利使用の秩序は、費用負担に関しても成り立っているのである。ところが、見沼代用水の改修による新規利水の費用は、この秩序の外にある。自然に戻った流水を新たに取水するという建前から言えば、それは水利権の減少に伴う反射的な利益として無償であっても良いかもしれない。だが、このような負担の不均衡は、水利用の秩序を乱すことになる。妥当な費用負担が要求されるのである。

このように、この転用事業は、利根大堰の建設(東京都水道のための導水)、農業用水の合口、見沼代用水の改築、新規利水需要という一連の必要を背景にしたものであり、水利秩序の大規模な再編の一環を形成するのである。だからこそ、見沼代用水の改築とその結果としての新規利水は、一体的な事業として利根川・荒川水系水資源開発基本計画(フルプラン)に組み入れられたのである。そしてこの事業は、水資源開発公団(現水資源機構)が施行することになった。これが埼玉合口二期事業である。(合口事業に引き続く事業であるから「二期」とされた。なお、フルプランに組み入れられた事業が必然的に公団施行となるわけではない。)この事業で新たに可能となった新規利水の最大取水量は毎秒4.263m3であるが、これは、用水路の改修だけではなく、合口事業の合意、慣行水利権の確定、用水転用の考え方の整理など、多くの検討・調整を経て決定されたのである。

なおこの転用水量は灌漑期に限られる。これは農業用水を削減して転用するという仕組みに伴う制約であるが、ダムからの補給の必要が非灌漑期に限られるならば、その補給流量は、通年で補給する場合に比べてはるかに少量で済むはずだ。また、転用先の水道用水は利根大堰合口地点(合口)で見沼代用水と一緒に取水され、用水路の途中で分岐して荒川に放流された後、その下流で改めて取水される。これは用水路を共用する利便のためだけではなく、転用された用水を転用元の水利と切り離すことなく運用することにより、水利用の秩序を維持するという要請に応えるためでもあろう。

付け加えれば、改修された見沼代用水路は、農業水利の安定、用水維持管理費の削減、水質の向上などという効果が見られる一方、コンクリート三面護岸水路化による親水性の欠如や生態系の喪失、一部地域での排水不良などが課題となっている。用水路は、水循環を支える環境の一部なのである。

|

|

|

|

(2)水利権と水利用の実態

農業用水の転用は、農業水利の合理化と表裏一体の関係にある。このような事業は、

農業用水の転用は、農業水利の合理化と表裏一体の関係にある。このような事業は、

(豗)水需給が逼迫している地域であって、

(豩)灌漑区域の都市化が進展していて、

(豭)施設の老朽化がすすんでいる、

という場合には事業化しやすいであろう(注3)。実際、転用事例は、埼玉合口二期事業のほか全国に散見される。だが、それほど多数見られるわけでもない。すでに述べたように、農業用水の転用に伴う課題は数多くあり、安易に取り組むことのできるような事業ではないからである。

そして、なぜ用水転用が困難なのかを考えると、技術的な問題のほか、水利用のルールに内在する課題が浮かび上がる。

ア 水循環への関与

水利使用許可においては、水利権は固定的に捉えられる。新たな水利使用の許可に当たって既存の水利使用に支障が生じないかどうか、ひいては水資源開発が必要かどうかを判断するためには、慣行水利権を含めてその内容が明確になっていなければならないからである。

だが農業の水利使用は、営農形態や河川流況などの状況に対応して柔軟に運用されるのが実態である。もちろん歴史的に形成されてきた排他的に水を使用する権利は強く意識され、尊重されるが、一方で、自然的条件や社会経済的な状況に応じて現実的に妥当な水利用かどうかが問われるのである。水循環は営農と不可分であり、農業水利権は、水循環により結ばれた社会的な相互依存関係に支えられて成立しているからであり、河川から取水する権利は農業水利の一部分でしかない。

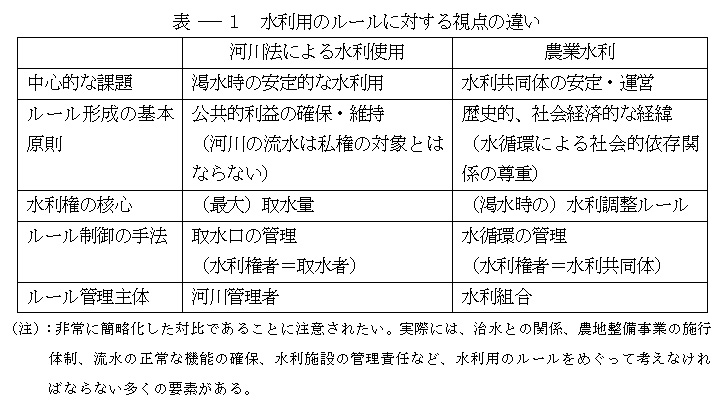

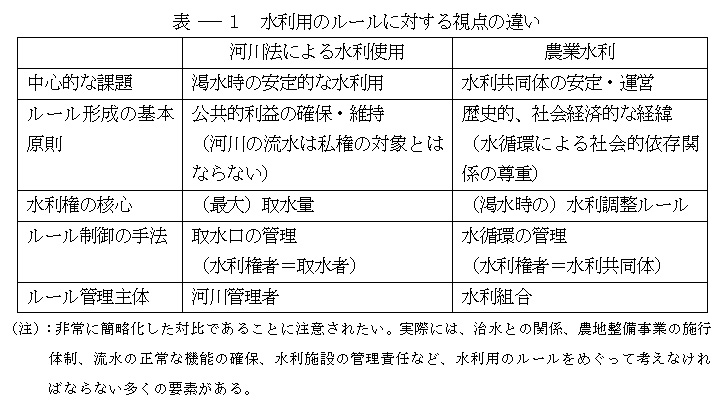

つまり、河川法による水利使用と農業水利とは、水利用のルールをどのように捉えるかに関して視点に違いがあると考えざるを得ないのである。この違いを簡単にまとめると、次の表のようになろう。

|

|

|

|

このように、農業用水の利用ルールは、取水に留まらずその利用の実態にまで踏み込んだ社会的な調整を主眼としており、面的な広がりのある水循環の秩序に関与せざるを得ない。これに対して、河川法による水利使用ルールは、その対象が河川の利用に限定されている結果、「流水の占用」という取水に着目した秩序の管理に力を注ぐ。そして、発電水利や都市用水の利用の秩序を維持するには、後者の視点で十分に対応可能なのである。

現在の水利用のルールは、河川法により法的な秩序を確定し、実効的な水利用のための調整(後述する、渇水時の調整が典型的である)は利水者相互の協議を尊重するというしくみで運用されている。水利用の秩序を維持するには、突き詰めれば水循環の実態に踏み込んだ調整が必要となるであろうが、水循環の把握は社会的、技術的な困難を伴うばかりか、法令による規律がそこまで踏み込むことの是非についても議論があろう。いまのしくみはその困難を考慮して工夫されたものであり、通常はよく機能しているのである。

しかし、慣行水利権の定量的な確定や農業用水の転用の際には、水循環を視野に入れた水利用の調整が必要となり、河川法の水利使用と農業水利とのルールの違いが表面化する。農業用水の転用が困難な課題に直面するのはそれゆえである。

さて、水資源開発に当たっても水循環の実態を捉えることが重要となる。たとえば、ダムによる流水の補給は、水利権による取水量を完全に確保するよりも、取水の実際の必要に応えるように実施するほうが、無効放流が少なくなるなど合理的である。もちろん渇水期には取水の調整が必要となるが、このときには水利用の実態が問われ、水利権の優先劣後関係などにより機械的に決せられるとは限らない。

つまり、水資源開発によって河川の流況が大幅に変わる流域では、水利用の秩序を維持するためには、利水で結ばれた共同体の運営に関与せざるを得ないのである。そしてそのルールは、法令により一律に定めることはできず、各共同体の固有事情を反映して運用するほか無いのである。

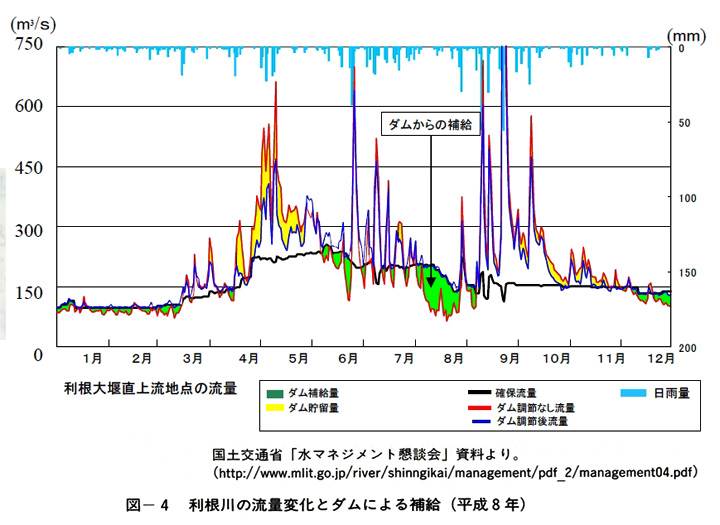

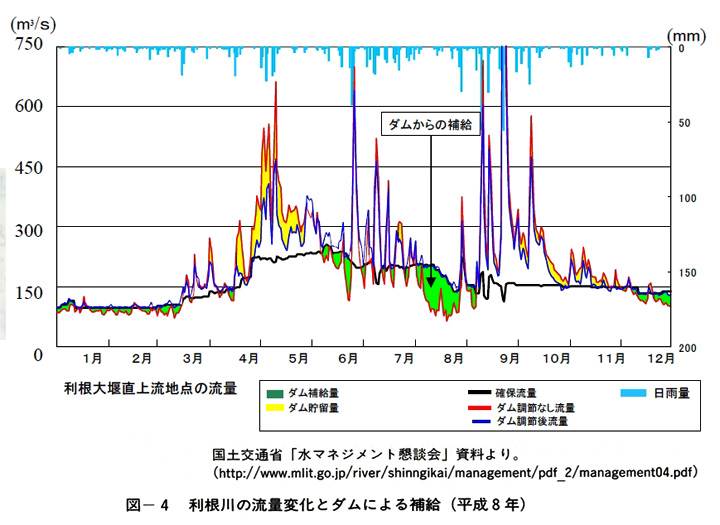

ちなみに、利根川の流量の変化と上流ダム群による補給の効果の実態は、図−4に示すとおりである。この図で確保流量とされているのがダムによる補給の目標と考えてよいが、水利用の実態を強く反映して運用されていることが窺えるであろう。

|

|

|

|

イ 経済的な視点

水利用の実態は、費用負担と切り離して考えることはできない。取水施設やダムなど流水占用のための施設の建設・管理には多額の費用が必要であるが、水利権はその負担があって初めて現実のものとなる。経済的な側面を帯びざるを得ないのである。

一方、水利権の譲渡が厳しく制限されていることはすでに述べた。流水の私的取引を排除し、水利用による公共の利益を実現するためであるが、その結果水資源の配分は、経済的な取引ではなく、水利使用の許可という政府の行政処分に委ねられる。そして河川法による水利使用のルールでは、経済合理性はほとんど考慮されない。水需要量は価格の変化にほとんど左右されない(価格弾力性が極めて小さい)ため、価格による需給調整機能が働かない。市場取引によって経済的な最適性が実現することは期待できないのである。また必需財であるから、その配分を経済的な取引に委ねることによって社会的な不公平を招く恐れも大きいであろう。

この河川法の考え方は、基本的には正しいであろう。だが、水資源開発等の巨額の費用の負担が必要となる場合などには、経済的な側面が重要な要素となる。たとえば、水利用のための費用負担が同一流域の利水者間でアンバランスであることは、水利用の秩序として果たして適切なのであろうか。

農業用水の転用に当たっては、取水量の削減のための費用を新規利水者が負担することが一般的であるが、その負担が適切であるかどうかが問題となるということは前述したとおりである。のみならず、水資源開発においては、費用負担はその中心的なテーマの一つでもある。

そもそも資源配分に当たっては経済的な合理性が求められるのである。水利用の実態は固定的ではなく、社会経済の変化に伴って変わっていく。水資源が経済的に適切に配分されるためには、その利用実態に応じた費用負担の調整ルールが必要なのだ。

最適な資源配分を実現する方法としてよく主張されるのは市場機能の活用である。たとえば、水利権の取引を許容してその配分を市場に委ねるというような方法であるが、これは、前述したように水が経済的な取引になじまないことから非現実的である。あるいは、水利権に対して課税することによりその適正な利用を促すという考え方もあろうが、歴史的な経緯や水利用の実態に照らせば社会的な合意を得ることは極めて困難である。だが一方で、水利権の運用に当たってその財産的な側面をまったく考慮しないままでは、適正な水利用を実現することは難しいと言わざるを得ない。

水利権は固定的な既得権ではなく、経済社会の要請の中で変化せざるを得ないのである。水利用の秩序を保つ上で、費用負担などの経済的な視点を含めた水利用の実態を反映したルールが有効であることは間違いない。しかし、このような水利用をめぐる経済的な問題については、費用負担の実態把握さえも十分ではなく、今後の検討課題として残されている。

なお、水資源開発に当たっては経済的な視点は不可欠であり、多目的ダムの建設費のアロケーションを初めとして費用負担の調整ルールがある。しかし、アロケーションを決定する場合に水利権が確定しているとは限らないし、ダムの目的変更などの際には水利権の移転を伴う。水資源開発と水利権とは不可分の関係にあるが、このときに合理的な水利用を実現するという要請にどのように応えるかは、水資源開発に当たっての大きなテーマのひとつである。この問題については、後ほど改めて考えたいが、その際に経済的な視点を含めた水利用秩序のありかたにも言及する予定である。

|

|

|

|

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(注1)見沼代用水は、もともと既存の用水の再構築の結果生まれたものである。初代用水は、見沼と言う沼沢を水源とするものであった。だが、新田開発などの進展から貯留量が限界に達し、利害の対立が激化した。そこで、見沼を干拓して新田を開き、見沼から北西に約40㎞に位置する利根川を水源とする新規の用水を建設することとなったのである。このプロジェクトは着工後約半年で完成したが、計画立案から着手までは50年以上の歳月を要したとされる。見沼の代わりの用水だから、「見沼代」と称したのである。

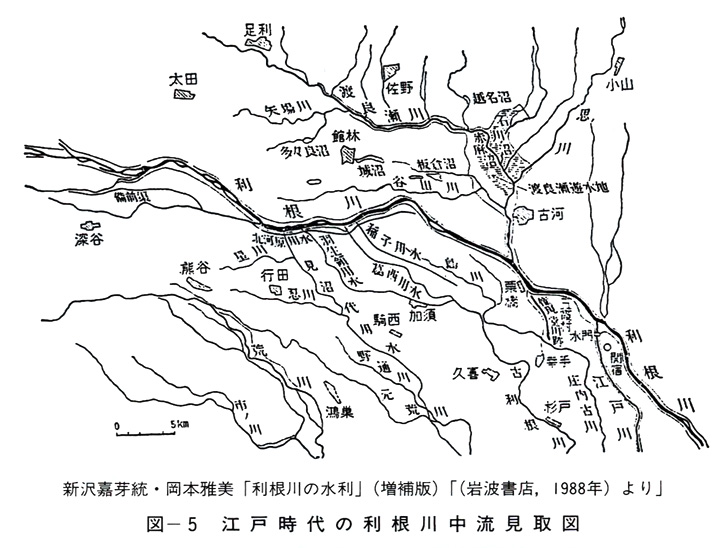

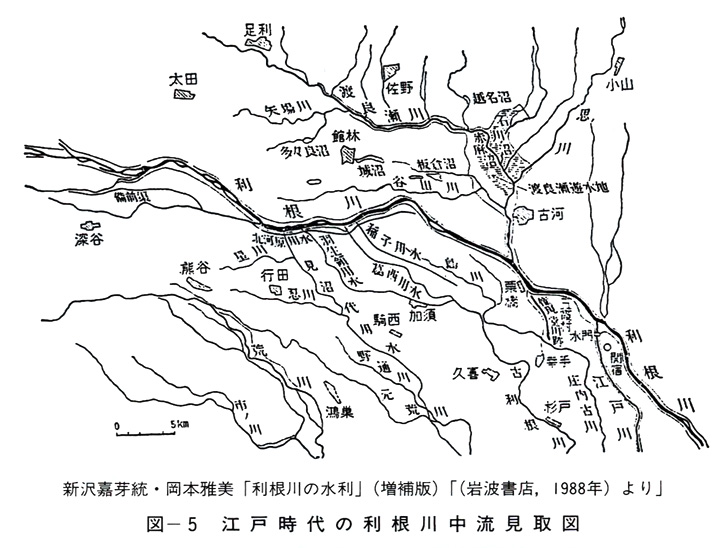

このように、埼玉平野は江戸時代前半には盛んに新田が開発されたが、その灌漑用水の取水口は見沼代用水の取水口付近に集中している。埼玉平野の新田開発が盛んになったは、利根川の東遷(1594〜1654)や荒川の付け替え(元荒川からの西遷)によって水害の恐れが少なくなったからである。そしてそのための用水は旧河道を活かしながら建設されたため、取水口は自ずと古利根川付近に求められたからである。(図−5参照)

水争いが繰り広げられてきた背景には、このような歴史的な経緯があるのであり、合口は、利根川東遷後の新田開発に次ぐ、二回目の農業水利の再編事業と考えても大きな誤りではないであろう。

|

|

|

|

(注2)ダムによる水資源開発は、取水により不足することとなる正常流量を貯留水の放流によって補給するという仕組みにより成り立っている。そして水資源の開発後は、正常流量はそのダムを水源とする取水量だけ増加することになり、それを前提に新たな水利使用の是非が判断される。この場合、先発の開発により自然の流量が先取りされているから、後発の開発事業ほど必要な補給水量は増大する。しかもその増加量は、後になるほどより大きくなるのである。

もちろんダムの建設費は建設地点や事業の進め方に大きく左右されるから、単位貯水容量当たりの建設費は後発ダムのほうが高くなるとは限らない。だが、取水するために必要となる流水の補給量は後発ダムほど増大する結果、利水のための開発単価も先発ダムよりも高くなることは必然的である。たとえば、志村博康「現代農業水利と水資源」(東京大学出版会、1977年)は、このことを利根川の水資源開発について実証した研究成果である。同書には、縦軸に原水単価、横軸にダム着工年次をとると、そのグラフは逆L字に近い形になるという印象深い図が掲載されている。

(注3)農林省による「農業用水合理化対策調査実施要領の制定について」(昭和46年(1971)農林次官通達)では、調査対象を、主として、①都市化の進展が著しく、②他用水の需要が緊急であり、③農用地の潰廃、農業水利施設の老朽化等が進んでいて、④農業水利施設の近代化を図ることにより相当量の農業用水が節約されると認められる水系としている。だが、昭和45年から56年に行われた32水系の調査の結果、合理化事業に着手したのは埼玉合口二期を含めて3件のみであるという。(森實「水の法と社会」(法政大学出版局、1990年)による。)

なお、農業用水の転用の実態を河川管理の立場から考察したものとして、君塚章「農業用水の合理化及び転用の現況と課題」(「自治研究」Vol.54、No.10-11、良書普及会、1978年)がある。筆者は当時河川局水利調整室に在職していてこの論文の基礎となった調査に参加したが、問題の複雑さを実感した記憶がある。

|

|

|

|

これは、「月刊ダム日本」に掲載されたものの転載です。

(2006年1月作成)

ご意見、ご感想、情報提供などがございましたら、

までお願いします。

|

|

【 関連する 「このごろ」「テーマページ」】

(水利権)

[テ] 水利権とダム(1)−水利用のルール−

[テ] 水利権とダム(2)−分 水−

[テ] 水利権とダム(4)−豊水の利用と渇水調整−

[テ] 水利権とダム(5)−河川機能の維持−

[テ] 水利権とダム(6)−水配分−

[テ] 水利権とダム(7)−流水の貯留−

[テ] 水利権とダム(8)−水経済−

[テ] 水利権とダム(9)−水質−

[テ] 水利権とダム(10・最終回)−水循環と流域−

[こ] ダム随想 〜 水利権

|

|

|