���@�J�@���@�@�r�@��

�݂��ّ����������@����

|

|

�P�@�����p�����ւ̎Q��

|

|

�i�P�j�������J���̂�����

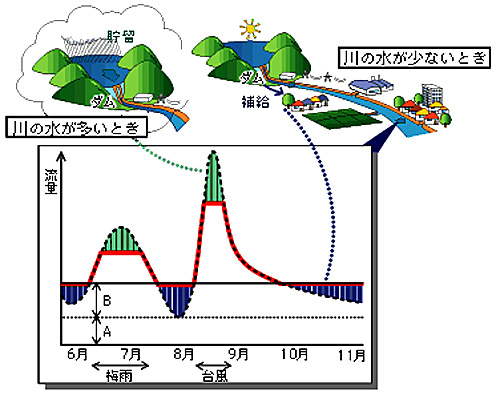

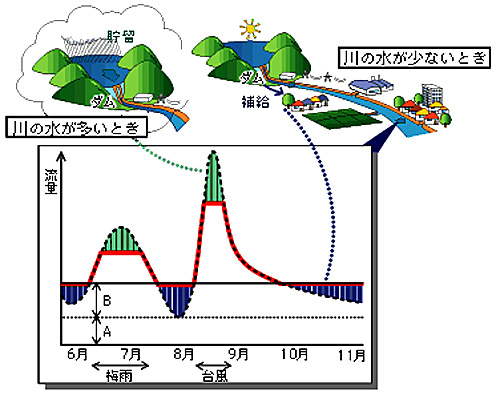

�@�_���ɂ�鐅�����J�����������Ƃ��A�悭�g����}������B���Ƃ����y��ʏȐ��������̃z�[���y�[�W�ɂ́A���̂悤�Ȑ}���f�ڂ���Ă���B

�@�_���ɂ�鐅�����J�����������Ƃ��A�悭�g����}������B���Ƃ����y��ʏȐ��������̃z�[���y�[�W�ɂ́A���̂悤�Ȑ}���f�ڂ���Ă���B

|

|

|

|

|

|

�} �| �P�@�������J���̂�����

�ihttp://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/c_actual/actual04.html���B�j |

|

|

|

|

�@�{���̉͐여���͔j���̂悤�ł��������A�_���ɂ�钙���ƕ⋋�ɂ���Ď����ɕς��A���̌��ʈ���I�ɗ��p�ł��鐅�ʂ��AA����A+B�ɑ�����Ƃ������Ƃ��BB���_���ɂ��J�����ʁA�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�{���̉͐여���͔j���̂悤�ł��������A�_���ɂ�钙���ƕ⋋�ɂ���Ď����ɕς��A���̌��ʈ���I�ɗ��p�ł��鐅�ʂ��AA����A+B�ɑ�����Ƃ������Ƃ��BB���_���ɂ��J�����ʁA�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���̐����͌��ł͂Ȃ����A�ȗ������ꂽ���f���ł���B�}�P�����Ƃɐ������J���̎d�g�݂����[���������邽�߂ɂ́A�傫���O�̋^��ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���́A���������͐�̗����͖��N�ς��B�C�ۂ��Ⴄ�����łȂ��A�����I�ɂ͋C��ϓ��ɂ��e�������邾�낤�B�܂��A�搅�Ȃǐ����p�̏ɉ����ė����͕ω�����͂����B�j���͂������������Ӗ�����̂ł��낤���B

�@���́A���p���ʂ�A���邩�琅�������J������̂����A�ł�A���ڈ�t���p���s������Ă���Ƃǂ̂悤�ɔ��f����̂��B���X�̐����p�ʂ͕ϓ����邵�A�Љ�o�Ϗ����ɂ���Ă������p�̏�Ԃ͕ω����Ă����BA�����͂�]�T�������A�Ɣ��f����Ӗ��͉����B

�@��O�́A�����ƕ⋋���}�̂悤�ɐ��m�ɑΉ��ł��邩�B�����\�ʂɂ͌��E������ق��A���ۂ̗����̕ϓ��͂����ƌ������A���\�z�ł��Ȃ��B�����𐳊m�Ɏ����ł���̂��낤���B����ɂ́A�⋋���ꂽ�͐쐅�͂��̒����Ŏ搅�����킯�ł͂Ȃ��B�⋋�����m���ɗ��p�ł���Ƃ����ۏ͂���̂��낤���B

�����̋^��ɑ��Ă̐����́A�T�����̂Ƃ���ł���B

�E�@�j���́A������N�̗����ł���B������N�͐��n���ƂɌ��߂���̂ŁA��n�_�����������i�N�Ԃ�ʂ���355���͗���Ă��闬�ʁj���A10�N�ɂP����x�N����悤�ȏ������l�ł������N�Ƃ����B�܂�A�����v��́A10�N�ɂP����x�̊����ɑς�����悤�����S�x���m�ۂ���悤�ɍ��肷��Ƃ������Ƃł���B

�E�@A���ڈ�t���p����Ă��邩�ǂ����́A�͐���ێ�����ɕK�v�ȗ��ʂƊ����̐����p�̂��߂ɕK�v�ȗ��ʂƂŌ��܂�B�͐쐅�́A�����̕ێ��A���Q�̖h�~�A�͌��̕ǂ̖h�~�A�i�ς̕ۑS�Ȃlj͐�ŗL�̋@�\���m�ۂ��邽�߂ɏ�Ɉ�藬�ʂ��K�v�ł���B�܂��A���ɑ��݂��鐅���p������I�ɉ\�ƂȂ闬�ʂ��m�ۂ���Ă���K�v������B������N�̗����̂��ƂŁA�����̗��ʁi���헬���j��D��I�Ɋm�ۂ����Ƃ��A���͂����I�ȐV���Ȑ����p���s�\�ł���悤�ȏꍇ�ɁAA�͗��p���s����Ă���Ɣ��f�����B�܂�A���헬�ʂ�A�Ƃ��������Ƃ������Ƃł���A���̂Ƃ��A�V���Ȑ����p�̂��߂ɁA�������J�����K�v�ƂȂ�B

�@�@�Ȃ��A���ɐ��헬�ʂ��m�ۂ���Ă��Ȃ��ɂ���͐�ł́A�������J���̍ۂɕ����Đ��헬�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ŁA�ʏ�A�J�������������̈ꕔ���[�Ă��͐�Ǘ������⋋����B���ꂪ�A�s����p���̕⋋�ł���B

�E�@�����ƕ⋋�́A�_���̑���K���ɂ���Ă��̕��@����߂��A���ӓI�ȉ^�p�͂ł��Ȃ��B�܂��A���ʂ̗\�z���m���ɂ��邽�߉J�ʊϑ������̑��̊ϑ��{�݂�ݒu����ق��A�⋋���A���B���m�ۂ���̂ł͂Ȃ������̐����p���v�ɑ����čs���ȂǁA�_���̌����������߂�悤�̐��𐮂��Ă���B����ɁA�搅�̂��߂̍H�앨�������Ƃ��ă_�����݂ƈ�̓I�ɐݒu����ȂǁA�⋋�����͐쐅���m���ɗ��p�ł���悤�Ȃ����݂��m�ۂ��Ă���B

�@�����A�����ɂ͂����O�̗v�f�����ݍ����A���������J������ۂɂ͈�ؓ�ł͍s���Ȃ����ɒ��ʂ��邱�Ƃ������B

�@���Ƃ��A�͐여�ʂ̌����́A�~�G�̍~��s���A��~�J�A���Ƃ�Ȃǂɂ���ċN���邪�A�����̌��������̂ǂ�ɓ����邩�ɂ���Đ}�P�̔j���̌`�͑傫���Ⴄ�B�܂��A�����_�Ɨp���̗��p�ʂ͋G�߂ɂ��Ⴂ�A�~�J�̎����ɂ͔_�Ɨp���̗��p�ʂ������邩��}�P��A�͂U���ɂ͓ʂ̂������ƂȂ�ȂǁA���헬�ʂ͔N�Ԃ�ʂ��ē����l�ł͂Ȃ��B���̌��ʁA������N�̑I���́A�������J���̕K�v����J���ʂ�傫�����E����B�@�B�I�Ɍ��߂�킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B����ɂ́A�����I�ȋC��ϓ�����������Ί�����N�̌��������K�v�ɂȂ邩������Ȃ��B

�@���邢�́A���헬�ʂ̊�b�ƂȂ�̂́A�͐�ŗL�̋@�\���ێ����邽�߂ɏ�ɗ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ʂł��邪�A�M�^�⋙�Ƃ��d�v�ł���������ƁA�i�ς�͐�����d������ŋ߂Ƃł͂��̗��ʂ͈قȂ�͂����B�����̐����p�ɕK�v�ȗ��ʂ��A���c�ʐς�_�ƋZ�p�̕ω��ƂƂ��ɕς��͓̂��R�ł���B�}�P��A�����p���s������Ă��邩�ǂ����͐������J�����K�v���ǂ�����������ő�̃|�C���g�ł��邪�A����𐳊m�Ɍ��ɂ߂�̂͗e�Ղł͂Ȃ��̂ł���B

�@�܂��A�������ɂ͐ߐ��Ȃǂɂ���Đ����p�ʂ��팸���邱�Ƃ��ł��邩��A�u����I�Ȑ����p�v�������Ӗ����邩���P���ł͂Ȃ��B��ɏq�ׂ邪�A�͐�@�ɂ�鐅���g�p���ɓ������ẮA�����Ƃ���10�N�Ɉ����x�����銉�����ɂ����Ď搅�\�łȂ��������Ȃ��B�]���āA�u����I�Ȑ����p�v�Ƃ́A�����ނ�10�N�Ɉ�x�̊������ɂ��i�ߐ��������邱�ƂȂ��j�����p���\�ȏ�ԂƗ������Ă悢���A����͂��̐��n�S�̂̐����p�̎��ԂɈˑ�����B�����̐����p�ʂ���������A����x�͍����Ȃ�ł��낤�B���邢�́A�������ɂǂꂾ���_��ɑΉ��ł��邩�͐��̗p�r�ɂ���ĈقȂ�͂��ŁA���萫�̔��f�ɓ������Ă��̂��Ƃ��l�����邱�Ƃ̐�������ƂȂ낤�B

�@�����E�⋋�̐���Ɋւ��Č����A���{�̉͐�́A�^���ɂ��т��ь�����ꗬ�ʂ��������ω�����̂ɑ��āA�����\�ȃ_���e�ʂ������Ă���̂������ł���A�傫�����߂āA���̌㏙�X�ɕ�������Ƃ����悤�ȃ_���^�p�͓���B���ʕω���\�����邱�Ƃ�����Ȓ��ŁA���ߍׂ��������E�⋋���^�p������Ȃ��̂ł���B���ړI�_���ɂ������^�������̂��߂̗e�ʂƕ⋋�̂��߂̗e�ʂƂ��������������Ă���̂�����䂦�ł��邪�A�����_���̓����^�p�ȂǁA�}�P��B���m���Ɋm�ۂ��邽�߂̍H�v���K�v�ƂȂ�̂ł���B

�@�܂��A�⋋����钙�����́A�_���T�C�g�Ǝ搅�n�_�Ƃ̊Ԃ͉͐�𐅘H�Ƃ��ė����̂����A���̊ԂɁA�x���r���̗����A���̐����p�ɂ��搅�Ȃǂɂ�藬���␅�����ς�邱�Ƃ��������A�������Ȃǂɂ����ĕ⋋�����r���ŐN�����S�z���܂����������Ƃ͌�����B�_���ɂ�鐅�����J���́A�������̕⋋�ŏI���ł͂Ȃ��A�搅�̊m�����␅���܂Ŏ���ɓ���Ă��̎������m�ۂ��Ȃ���B�������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�}�P�͐������J���̂����݂𗝉����邽�ߒP�������ꂽ���̂ŁA���̑����ł���B�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�������J���͐����p�̒����ɎQ�����邱�Ƃł���A���Ƃ��~���ɂ����߂�ɂ́A�����p�̃��[�����\���ɗ������Ă������Ƃ��s���Ƃ������Ƃ��B�����āA�����p�����ւ̎Q���́A�l�X�Ȗ���ۑ���䂫�N�����₷���B

�ł͐����p�������߂����Č����ɂǂ̂悤�Ȗ�肪������̂��A����A�������̎�������Ƃɍl���Ă݂����B

|

|

|

|

�i�Q�j�������̍l����

�@�����p�����𗝉�����ɂ́A���̑O��Ƃ��āA���������x��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����p�����𗝉�����ɂ́A���̑O��Ƃ��āA���������x��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�悭�m���Ă���悤�ɁA�͐�̗������p����ɂ́A�͐�Ǘ����̋��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�͐�@��23���j�B���̋��ɂ���ē����͐쐅�𗘗p���錠���́A�u�������v�Ə̂���Đ����p�̒����𗥂����b�ƂȂ��Ă���B���������@���I�ɂǂ̂悤�Ȑ��i�̂��̂ł��邩�ɂ��Ă͌Â�����c�_�����邪�A�����I���Y���ł���Ƃ�������L�͂ł���B�i�����ł͖@���I�ȋc�_�ɂ͐G��Ȃ����A��܂��Ȑ����͒��P���Q�Ƃ��ꂽ���B�j

�@�������𗝉����邤���ő厖�Ȃ��Ƃ́A�������͉͐�@�ɂ��n�݂��ꂽ�����ł͂Ȃ����Ƃł���B�×��A�͐쐅�͎�Ƃ��Ĕ_�Ɨp���Ƃ��ė��p����Ă��Ă���A���͐�@�����肳�ꂽ1896�N�i����29�N�j�ɂ́A���łɔ_�Ɨp���𒆐S�Ƃ��������p�̒����͂قڌ`���ς݂ł������B�͐�@�ɂ�鐅�����̋��́A�@����ȑO����Љ�K�Ƃ��Ē蒅���Ă���A���Ƃ��ΌÓc�D��Ƃ����悤�Ȑ����p�̒����������p���A���̃��[���d���Ȃ���^�p����Ă����̂ł���B�������A�����p�̒������̂��A�Љ�o�ς̔��W�ƂƂ������͔��d�␅���p���Ȃǂ̐V���Ȏ��v��������āA�ϖe��]�V�Ȃ�����Ă����B�]���āA���x�̉^�p���Љ���Ԃ��������f����̂����R�Ȃ̂ł���B

�@���āA�������̋��i�����̐�p�̂ق��A���̂��߂̍H�앨�̐V���z�̋����܂߂āu�����g�p���v�ƌ�����j�̎葱���ɂ��ẮA�͐�@�i���͐�@��1964�N�i���a39�N�j�ɑS�ʉ�������A�����g�p���Ɋւ���K����������ꂽ�j��38�������43���̋K��i���������̃��[���j������ق��A�s������ȂǁA��̓I�ȉ^�p�Ɉς˂��Ă���Ƃ��낪�����B���̂Ȃ��œ��ɏd�v�Ȃ̂͋��̔��f��ł��邪�A���̊T�v�́A���Ƃ����y��ʏȉ͐�ǂ̃z�[���y�[�W�ihttp://www.mlit.go.jp/river/suiriken/seido/index.html�j�Œm�邱�Ƃ��ł���B

�@���z�[���y�[�W��͐�@�̉�����i���Ƃ��Ό��ݏȐV�͐�@������ҁu�����͐�@�v�i1966�N�A�`�o�ŎЁj�j�Ȃǂɂ��ƁA�����g�p���́A�����Ƃ��Ď��̎l�̎��_�Ŕ��f����Ƃ���Ă���B

�@�@�����̕����̑��i

�@�����g�p�̖ړI�y�ю��Ɠ��e��������o�ς̔��W�y�э��������̌���Ɋ�^��������̕����̑��i�Ɏ�������̂ł��邱�ƁB

�A�@���s�̊m����

�@�\���҂̎��ƌv�悪�Ó��ł���ƂƂ��ɁA�W�@�߂̋��A�\���҂̓��Y���Ƃ𐋍s���邽�߂̔\�͋y�ѐM�p�ȂǁA�����g�p�̎��s�̊m�������m�ۂ���Ă��邱�ƁB

�i��v�Ȕ��f�����́A�@���ƌv��̑Ó����A�A���Ƃ̐��s�\�́A�B�搅�K�v�ʂ̎Z��A�C���̐����g�p����Ɠ��Ƃ̒����Ƃ���Ă���B�j

�B�@�͐여�ʂƎ搅�ʂƂ̊W

�@�͐�̗������ɏƂ炵�A�͐�̓K���ȗ��p�y�ї����̐���ȋ@�\�̈ێ��Ɏx���^���邱�ƂȂ�����I�ɓ��Y�����g�p�̋��ɌW��搅���s������̂ł��邱�ƁB

�i����I���ǂ����́A�����ނ�10�N�Ɉ��N�����������ɂ��搅�\�ł��邩�ǂ����Ŕ��f����B�܂�A�搅�\��ʂ́A����������i10�N�ɂP����x�̊����N�ɂ�����搅�\��n�_�̊������ʁi�N�Ԃ�ʂ���355���������Ȃ����x�̗��ʒl�j�j����A�͐���ێ������Ƒ��̐����g�p�҂̎搅�ʂ̑o�������鐅�ʁi���헬���j���T���������ʂ͈͓̔��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����āA����I�Ɏ搅�\�łȂ�������ꂸ�A�������J�����K�v�ƂȂ�B�Ȃ��A�������J�����m���ł���A�͐여�ʂ��}�P��A������ꍇ�̂ݎ搅���邱�ƂȂǂ������ɁA�J�����Ƃ̊����ɐ�s���Ď搅��������邱�Ƃ�����A������u�L���������v�Ə̂���B�j

�C�@���v��̎x��̗L��

�@�����̐�p�̂��߂̃_���A���A���哙�̍H�앨�̐V�z�����͐�@��26���P���i�H�앨�̐V�z���̋��j�̐R��������Ă���ȂǁA���Y�����g�p�ɂ�莡���セ�̑��̌��v��̎x����邨���ꂪ�Ȃ����ƁB

�@�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A����v����͎̂搅�s�ׂ����ł͂Ȃ����Ƃ��B�͐쐅�����邱�Ƃ�����v����B�����_�����펞�������A�Œᐅ���Ȃǂ͗�����p�̋��̓��e�ł���A�����̒����ƕ⋋�������g�p���̔��f������Ȃ���_�����݂��̂��̂�������Ȃ��B���Ƃ��A���f����B�������߂ɂ́A�}�P�̎�����B�̉��Ɋ��荞�ނ��Ƃ��N����悤�Ȑ������J���v��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�����g�p���葱���Ɋւ��ẮA���Ƃ��A�搅�K�v�ʂ������ɎZ�肷�邩�A����I�Ȏ搅�\�����ǂ̂悤�ɔ��f���邩�i���ɁA���헬�ʂ̌��ɂ߂₻��ɗ]�T�����邩�ǂ����̔��f�̓���́A�}�P�ɂ��čl�����ۂɏq�ׂ��Ƃ���ł���j�A�������鋖�\�����ǂ��������ȂǁA�l����ׂ������̃e�[�}������B�����������ł́A����ȏ�̏ڏq����������B����̏Љ�̍ۂɁA���̎��ԂɐG��邱�Ƃ����邾�낤�B

�@�ł́A���������x�́A�����p�̒������ǂ̂悤�ȍl�����ɂ���Ďx���Ă���̂ł��낤���B�@�`�C�̌�������傫����̓����������яオ��B��͌������v���̑��d�A������͊��������̑��d�ł���B

�i�������v���̑��d�j

�@�܂��A�����I�ȋ@�\��W����悤�Ȑ����g�p�͋�����Ȃ��B�^���̗����̖W�Q�i�_����搅�{�݂̐ݒu�ɂ�萶�����˂Ȃ��j�A�͐쐅�̌����ɂ����v�̑j�Q�i���������A�i�ς̑����A�͌��ǁA���Ɣ�Q�Ȃǁj���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����ɍŋ߂́A�͐��Ԃ̃I�[�v���X�y�[�X�@�\�A�͐쎼�n�̎��R���Ԍn�@�\�Ȃǂ̉͐�������Ȃ����Ƃ��d�������B�i���H�����d�̋��̌������ɂ��A�͐���o�C�p�X���闬�ʂ��팸���邱�Ƃ͂��̈�̗�ł���B�j

�@�܂��A���p�̖ړI���A�����̕����̑��i�Ɋ�^���邱�Ƃ����߂���B��������Ɛ�I�Ɏg�p����ɑ���Љ�I�ȍ��������K�v�ł���A�_�Ɛ��Y�A�d�͋����A�����������̂悤�Ȍ��v����тт����̂��D�悳���̂ł���B�͐쐅�͊����ł��邩��A���̔z�����s�ꃁ�J�j�Y���Ɉς˂邾���ł͍ŗL�����p�͎������Ȃ��B�������A�������v�Ɏ����邩�ɂ��Ĉꗥ�ɔ��f���邱�Ƃ͍���ŁA�܂��Љ�o�ς̕ω��ƂƂ��ɕς�邩��A�Љ�̎��Ԃɑ��������f���K�v�Ȃ��Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�i�Z��p���̗��p��p���H�𗘗p���������͔��d�Ȃǂ̎�舵�������̎���ł���B�j

�@����ɁA�������v�����ێ����A���������V�x������̂�h�����߁A�������ړI�ǂ���̗��p���������Ă��邩�ǂ����𐏎��`�F�b�N����ƂƂ��ɁA���̊��ԁi��ʂ�10�N�ԁA���͔��d�͌���30�N�ԁA�����������Ԃ��o�߂��Ă��A���������I�Ɏ������邱�Ƃ͂Ȃ��B�j���߁A���̍X�V�̍ۂɕK�v���⋖���������߂ċᖡ���邱�ƂƂ���Ă���B�݂̂Ȃ炸�A�������͎��R�ɏ��n�ł����A���n�ɓ������ĉ͐�Ǘ��҂̏��F��K�v�Ƃ���B�����Ă��̍ۂɂ́A����悤�Ƃ���҂̎��ƌv���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǁA�����������Y�Ƃ��Ď������邱�Ƃ�h���d�g�݂��������Ă���i���Q�Q�Ɓj�B

�@���̂悤�ɐ������̍��Y��������Ă���̂́A�͐쐅�́A�u�͐�̗����́A�����̖ړI�ƂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�i�͐�@��R���j�Ƃ��������̂��Ƃɗ��p����Ă��邩��ł���B����������ŁA�������J���ɂ͋��z�̓������K�v�ł���A���̕��S�ɂ���Ď������������������Y����тт�͓̂��R�ł��낤�B���Y�̎g�p�Ɋւ��āA�������v�����m�ۂ��邽�߂ɂǂ̂悤�Ȑ�����ۂ���̂������I�ł��邩�Ƃ�������s�ނ̂ł��邪�A���̖��ɂ��ẮA��ɂ���ɍl����\��ł���B

�i���������̑��d�j

�@������̊��������̑��d�Ƃ́A�����p�̒����ɗ^����e���͍ŏ����ɗ��߂�Ƃ����l�����ł���B���ɑ��݂���Љ������j�I�Ȍo�܂d���āA�V���������g�p�͂��̒�����j�Q���Ȃ��悤�����̐����p�����ɑg�ݓ����̂ł���B�}�P��A�̊m�ۂ���ΓI�ȏ����Ƃ����̂͂��̌���ł����邵�A�����g�p���̐\���̍ۂɁu���̐����g�p�A���Ɠ��Ƃ̒����v�����߂���̂�����䂦�ł���B

�@���ہA���Ƃ��Δ_�Ɨp���̗��p�̑����́A���͐�@�̐�����͂邩�ɂ����̂ڂ���j�������A�Â����琅���p�̒������`�����Ă������Ƃ͂��łɏq�ׂ��Ƃ���ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A����I�Ȏ搅�̂��߂ɉ͐���C�Ȃǂ̕��S��S���Ă����͎̂�Ƃ��Ĕ_�������̂ł������B���͐�@���A�Љ�s�Ƃ��Ă̐�������F�߂Ă���̂͂��̂��߂ł���B�i���͐�@�{�s�K����11���B���̋K��́A�V�͐�@�ɂ������p����A�͐�@�{�s�@��20���P���y�щ͐�@��87���Ƃ��Ďc���Ă���B�Ȃ��A���@��88���̋K��ɂ�����s�������͓͏o���K�v�Ƃ���Ă���B�j

�@�������ɍ��Y����F�߂Ȃ���A���̏��n�����F�ɂ����炵�߂Č��i�ɉ^�p���Ă���̂��A�������v����S�ۂ��邽�߂݂̂Ȃ炸�A�����p�������ێ����邽�߂ɂ͐������̎��I�����������������K�v������Ƃ�������ɉ����邽�߂ł����낤�B�����p�̒������s�ꃁ�J�j�Y���Ɉς˂邱�ƂȂ��A�Љ�I�ȍ��ӂ⏳�F��D�悷�邱�Ƃɂ������̐���������낤�Ƃ���ӎv������Ă���ƌ����Ă悢�B

�@�܂��A�����̑��d�̂��߂ɂ͐����g�p�̓��e�͓����łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A�����g�p�̋��ɓ������ẮA�X�̐����g�p���ƂɁA���̗��p�̓��e������m�Ɏ����u�����g�p�K���v����߂��Ă���B����ɂ��A�u�������v�𖢑R�ɖh�~���邾���ł͂Ȃ��A�����p�̒�������̓I�ɖ��炩�ɂȂ�̂ł���B

�@�����g�p�K���Œ�߂��Ă��鐅���g�p�̓��e�́A�ړI�A��p�̏ꏊ�A��p�̕��@�A��p�̗ʁi��p�̑ԗl�ɉ����āA���͔��d�ɂ����闎���A�����̒����ɂ����钙���ʂȂǂ��܂ށB�܂��A�_�Ɨp���̐�p�̗ʂ́A��ʓI�ɂ́A�c����A�����A������ȂNJ��ʂɒ�߂��Ă���B�j�A�����Ԃł���B�܂��A���ɂ́A�搅�⒙���̐����A�搅�ʂ̑���`���A�H���̏����ȂǁA�K���ȉ͐�̊Ǘ����m�ۂ��邽�ߕK�v�ŏ����̏������t����Ă���A����������g�p�K���ɖ��L����Ă���B

�@���̂悤�ɁA���������x�́A�͐쐅�������̎��Y�ł��邱�Ƃ��m�ۂ��A���݂ɉe���W�ɂ��鐅���p�����A�Љ�̎��Ԃɑ����ĉ^�p����Ă���B�s���I�Ȕ��f�ɓ������Ă��A�����I�ȑÓ����������Ȃ����߂̒m�b���W��A�H�v�����炳���B����̐ςݏd�˂��A���������x�ւ̐M�������߂Ă����ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B�������A���̐��x�̂��ƂŁA�_�����݂Ȃǐ����p�����ւ̎Q�����~���ɍ��ӂ���A����ɔ����e�����K�ɒ�������Ă����Ƃ͌���Ȃ��B�����p�ɔ����Љ�W�́A�s�����x�ŗ����邱�Ƃ�����ȋْ��W��s��ł��邱�Ƃ���������ł���B���̎��Ԃ́A����Љ�鎖��Ɍ����͂��ł���B

|

|

|

|

���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@��

���@�@�@���@�@�@���@�@�@���@�@�@��

�i���P�j�������̖@�I�Ȑ��i�̓����́A�����I�ɐ���Ɛ�I�Ɏx�z���ė��p���邱�ƁA�����W������̂�r�����邱�ƂȂǁA�r���I�Ȏx�z���\�������Ƃł���B�搅�����͐쐅�͐������҈ȊO�̎҂͗��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�㗬�ł̐V���Ȏ搅�≘���r���Ȃǂɂ�萅���g�p���W������Ƃ��ɂ́A���̒��~�⑹�Q�̔��������߂邱�Ƃ��ł���B���̂悤�Ȍ����́A���@��A�����̍�p�Ƃ��ĔF�߂��Ă��邪�A���@�͕����@���`�i�����́A�@���Œ�߂�ꂽ���̈ȊO�͑n�݂ł��Ȃ��B���@��175���j���̗p���Ă���A���������Ƃ���@���͖����B�������A����ł́A�i�@�肳��Ă��Ȃ��j���K�@��̕����I�ȍ�p��F�߂Ă���A�������������I�Ȍ��\��L����Ƃ����i��R�@����32�N�Q���P�������A������38�N10��11�������ȂǑ�������j�B

�@���̂悤�Ȕw�i�̂��ƁA���������I���Y���Ƒ�����l�������x������Ă��邪�A����́A�����I�Ȏx�z�̎��Ԃ��Љ�I�ɔF�m����Č�������������Ƃ����l�����i�u�Q���F�[���v�ƌ�����j�f�������̂ƍl������B����������ŁA�������́A�����g�p�̖ړI����E�������p�͔F�߂��Ȃ����ƁA�͐�ɓ��݂��鐧��ɕ����邱�ƂȂǁA���̍��Y���͋��������̂��Ƃɂ���B�����������L���ȂǂƓ��l�Ȃ��̂ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐����𑨂��邽�߂ɂ́A�u�Љ�I�ȔF�m�v�̈Ӗ��␅���p�����̎��Ԃ𗝉����邱�Ƃ��s���ł���B

�@�Ȃ��A�u�����I�Ȏx�z�v�d����l�����́A�����g�p���ɂ������������҂����������Ƃ��ɁA���̕⏞�̐ӔC���̂͋������҂ł���Ƃ������[���i�͐�@��41���j�Ȃǂɂ����f����Ă���B�������́A���{�Ǝ��l�Ƃ̊W�𗥂���݂̂Ȃ炸�A���l�Ԃ𗥂���@�I�W�ł�����Ƃ������Ƃł���B

���̂悤�ɁA���������\���ɗ�������ɂ́A�����p�W����b�ɒu�����n�拤���̂̂������A�@���K�Ƌߑ�@���̐������Ȃǂ̌������K�v�ƂȂ�B�������M�҂ɂ͂��̔\�͂��p�ӂ��������A���������@�Љ�w�̊��D�̌����e�[�}�ƂȂ��Ă���̂͂���䂦�ł���B

�@�Ō�ɕt�L���Ă����������A���s�I�ɐ������Ă����������ƁA�͐�@�̋��ɂ���đn�ݓI�ɐ������������g�p�Ƃ��A�܂���������̐����̂��̂Ƃ��ė������邱�Ƃ��Ó����ǂ����ɂ��Ă͏\���ȋᖡ���K�v�ł���ƍl����B�����A���҂͋��ʂ̐����p�����ɕ�����Ƃ����_�ł͈Ⴂ�������B

�i���Q�j�������̏��n�ɓ������ẮA���̖ړI���ς��Ȃ����ƁA�����g�p�̂��߂̍H�앨�Ȃǂ���̓I�ɏ��n���邱�Ƃɔ����ꍇ�ł��邱�ƂȂǁA�����g�p���p������邱�Ƃ��K�{�̗v���ł���B�����g���̓��p���A�d�͉�Ђ̕����E�ĕ҂Ȃǂ̂悤�ȏꍇ�́A�ʏ�͐����������n�����̂ł͂Ȃ����Ɋ�Â��n�ʂ���ʏ��p�����ƍl�����邪�A���Ƃ̔��p�Ȃǂɔ����������̏��n�͂��蓾�悤�B�����āA���Ƃ̏k���Ȃǂɔ����]�萅�����𑼂̗p�r�ɓ]�p���邽�߂̏��n�́A�����g�p�̌p���ł͂Ȃ����珳�F�̗v�������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@���������������ɂ�鐅�̎g�p�ʂ́A���̖ړI�����ɑ���ʂɌ�����Ƃ���Ă���A�s�v�Ȑ��𗘗p���邱�Ƃ܂ŋ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�V�x�������������͎����A����ɏ[�Ă��Ă������͎��R�̎p�ɖ߂�̂������ł���B���̂悤�Ȑ����g�p�̃��[���́A��ɏЉ��\��̔_�Ɨp���̓]�p�����l����ۂȂǂɏd�v�ƂȂ�B

|

|

|

|

����ͤ�������ѓ��{��Ɍf�ڂ��ꂽ���̂̓]�ڂł��

(2006�N1���쐬)

���ӌ��A�����z�A���Ȃǂ��������܂�����A

�܂ł��肢���܂��B

|

|

�y �֘A���� �u���̂���v�u�e�[�}�y�[�W�v�z

�@�i�������j

�@�@[�e] �������ƃ_���i�Q�j�|�� ���|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�R�j�|�������̈ړ]�|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�S�j�|�L���̗��p�Ɗ��������|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�T�j�|�͐�@�\�̈ێ��|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�U�j�|���z���|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�V�j�|�����̒����|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�W�j�|���o�ρ|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�X�j�|�����|

�@�@[�e] �������ƃ_���i10�E�ŏI��j�|���z�Ɨ���|

�@�@[��] �_�����z �` ������

|

|

|