|

|

5 河川維持流量の確保

|

(1) 大井川の発電水利権

(水返せ運動)

「水返せ」という運動があった。大井川(静岡県)の河川流量の回復を目的とした中流域住民の要請であるが、そのテーマの中心となったのは発電水利権である。河川流量が減少したのは導水管を連ねた水力発電によって河川水がバイパスするからであるとし、河川への放流を求めたのである。そして、この運動は発電水利権の更新時において許可条件を見直すことを要求するに至る。

この運動の背景には、河川環境を回復するニーズの高まりがあろう。河川流量のみならず、河川の生態系や水循環を取り戻そうという要求である。また、同時期に長島ダム(特定多目的ダム、工期1972~2001、総貯水容量7,800万?)の建設計画が進行していたことも、大井川のあり方を見直すきっかけとなったかもしれない。

さらには、地域の文化と河川との強い結びつきも見逃せない。大井川は、江戸期には架橋・通船が禁止され川越制度が適用されていた。そして、その常水は2尺5寸(約76㎝)とされていたのである。豊富な河川流量が地域を支えてきたということである。しかし、現在の大井川は広い河原のなかに細い一筋の流れがあるのみである。これは、水力発電のために大量の河川水が水路管によって連続的にバイパスされ、中流部に至ってもその状態は変わらないこと、しかも、発電のための水路管の末端からは大量の農業用水、上水道が直接に取水されるため、河川に還元される流量が極端に減少していることなどによる。このような歴史的な事情を考えれば、この地域で河川流量の回復を求める要求が特に強く現れた事情は理解しやすいであろう。(注1、大井川の水力発電の位置関係は図を参照)

|

|

|

|

|

|

(水利権の更新)

さて、このような要求と水利権とはどのような関係にあるのだろうか。

水利使用許可の際には、正常流量(河川維持流量及び既存の水利使用のための水量)を確保できるかどうかが判断される。従って、期間更新に当たっても、特別の事情が無い限り水利権の内容を見直す必要はないであろう。のみならず、現実に水利使用が継続していれば水利権は存続する。許可期間の更新は、水利権の遊休化などをチェックする機能を担うに過ぎない。

だが、電力エネルギーの確保が強く要請されていた時代の発電水利権は、水力を最大限活用することが優先された。また、現実に河川維持流量が定量化されていることは稀であった。発電水利権の許可期間は通常30年であり、期間更新時に水利権の内容に立ち入ってその適切さを検討することについては法制上の問題はない。河川流量の回復という要請を行政処分の課題として受け止めることは可能であった。

その際に考えなければならない問題は大きく二つある。

第一は、水利権の財産性である。発電水利権は、巨額の電源開発投資の上に成り立っている。新たに放流の義務を課すことは、発電量の減少(減電)をもたらす。その損失をどのように考えるかである。

河川法では、公益上やむを得ない必要があるときは、許可を変更し、新たな条件を付するなどができるとされている(河川法第75条第2項)。そして、それにより損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない(同法第76条第1項)とし、公益上の必要を生じた者にその補償額を負担させることができる(同条第3項)とする。では、河川流量の回復は果たして公益上やむを得ない必要なのか、そしてその必要を生じたのは誰なのか。

河川流量の回復に公益性を認めるとしても、水力発電もまた公益性を有する。さらには、公益性の判断は回復すべき具体的な河川流量と密接に関係するが、後述するようにこれを決めることは困難である。また、補償額を負担すべきは、河川管理者なのか地域社会(具体的には地方公共団体となろう)なのか、議論が残ろう。流量回復のために水利権者に対して放流を命じるには、その必要性について調査研究を深め、慎重に分析・検討することから始めなければならない。

財産権を行政処分により制約するに当たって慎重さが求められるとすれば、現実的な対応として、放流などに関してまずは地域社会と電力会社の交渉に委ね、発電水利権者の自主的な同意を待って条件の付加を行うというアプローチも一つに方法となるであろう。

第二は、具体的な放流量の確定である。これは、河川維持流量、回復すべき河川流量などをもとに確定するのであるが、そもそも河川維持流量を算定することが難しい。通常、河川維持流量は、「河川に関する公利の確保、公害の除去若しくは軽減のため流水の果す機能を確保するための流量」とされるが、流域面積、河川の流況特性、汚濁程度、流域開発の情況等々に左右されるため、定量化されている河川は極めて稀である。その確定には相当の調査が必要なのである。(注2)

さらには、維持流量が確定しても、その確保の責務をすべて水利使用者が負うべきかどうかについては議論が残ろう。発電水利によって河川流量が減少したことは確かであるが、維持流量の回復は水力発電だけの課題ではない。発電水利に放流を求めるのは手段の一つであって、たとえば、発電用導水管の端末から農業用水等を直接に取水するという水利用形態の是非、水資源開発による河川維持用水の確保(現に、長島ダムには不特定補給容量が確保されている)など、大井川の特性に即した幅広い検討が必要である。まして、地域社会が要求する流量と発電水利権者が受忍できる流量とには開きがあるから、両者の事情をも考慮して放流量を定めなければならないとすれば、その作業は容易ではない。

このような事情もあったからか、結局、大井川の流量回復の要請については、公益上の必要性に基づく行政処分により対応するのではなく、地域社会と発電水利権者との交渉による解決が指向された。静岡県知事も要請する立場に立って交渉に参加したのである。

実際の経緯をみれば、昭和50年(1975)に、静岡県知事は、田代ダム水利権(東京電力、ここから早川(富士川水系)へと分水される、最大取水量毎秒4.99m3)の更新時に毎秒2m3を大井川に流すことを要請した。これは受け入れられなかったが、昭和51年(1976)には、暫定的措置として、塩郷堰堤(大井川中流域)等からの放流協定(静岡県、中部電力、東京電力)が調印された。その後も放流を求める運動は続き、平成元年(1989)の塩郷堰堤に係る水利使用許可(中部電力、取水量は常時毎秒約35m3、最大毎秒90m3)の期間更新の際には、通年で毎秒3m3、4~9月は毎秒5m3を河川に放流するという条件が付された。この放流により減少する発電量は不明であるが、同堰堤からの導水を利用する川口発電所についてみれば、常時出力で約14%減という計算となる。

次に述べるように、昭和63年(1988)、発電水利権の期間更新時において河川維持流量を確保するための一般的なルールが定められたが、大井川の水返せ運動はその制定をリードしたと考えて誤りではない。

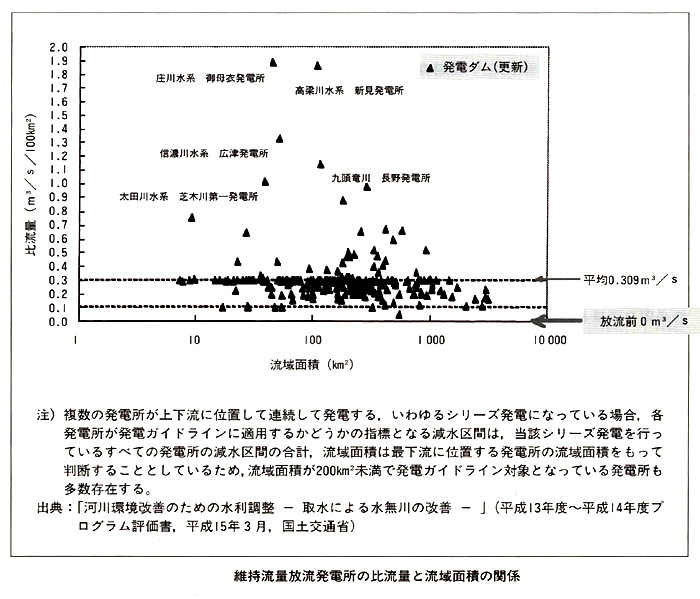

(なお、前述の知事要請が拒否された田代ダムの水利権は、30年後の2005年にまた期間の更新を迎えた。その際、協議会が設置され(構成員は、国土交通省、静岡県、山梨県、流域市町、発電事業者等)、河川維持流量が合意された。そのための放流は水利使用許可の条件とされるが、その流量は、期間別に、毎秒0.43m3(12/6~3/19)、0.98m3(3/20~4/30)、1.49m3(5/1~8/31)、1.08m3(9/1~12/5)である。流域面積は塩郷堰堤地点の約1割であるから、それに較べてこの放流量は大きい値(比流量で年平均0.94m3、図参照)であるが、分水であるという事情が反映していると考えられる。また、許可期間は10年とされている。)

(2) 発電放流ルールの確定

ア 維持流量の確保の基準

河川の環境を回復するニーズの高まりは大井川に限らない。水路を連ねた発電のために大量の水が河川をバイパスし、河川流量が非常に少なくなっているような地域に共通する要求である。あるいは観光地などでは、地域の魅力を増すために豊かな河川流量を回復すべしという要望も強い。地域社会と発電水利権者の交渉を円滑に進めるためのも、その基準となる考え方を明確にすることが有益である。そして、その考え方を水利用秩序に組み込むことが望ましい。

このような課題に対応すべく、昭和63年(1988)には、発電水利権の更新許可に当たって、河川維持流量を確保するための取水制限等を条件として明示するというルールが定められた(「発電水利権の期間更新時における河川維持流量の確保について」(河川局水政課長・開発課長通知)。このルールは、通商産業省との合意に基づくものであり、通称「発電ガイドライン」と呼ばれる。これによると、

① 分水、長い減水区間などを伴う一定の発電水利使用等を対象とする

② 確保する河川維持流量を具体的に定める(維持流量の目安は集水面積100m3当たり毎秒0.1~0.3m3とされている)

③ 水利使用規則に取水制限、貯留制限等の条項を定めて維持流量を確保する(このとき同時に、常時使用水量の変更を行う)

④ この措置によって生じる減電に対しては補償しない(通知には明記されていないが電力会社は了承している)

というものである。

このガイドラインの適用により、1級河川に設置されている発電所による減水区間の総延長約9,500㎞のうち、その32%(約3,100㎞)の区間で維持流量が放流されることとなった。また、残りの減水区間については、36%が今後迎える水利権更新時に放流開始予定であり、32%がガイドラインの適用外である(平成11年(1999)現在、国土交通省資料による)。さらには、水利権の更新時のまえに、市町村との合意などによって水利権の運用として放流を行っている事例もある。

この水利調整は、既存の水利使用に支障を生じないという従来の消極的な調整とは異なり、既存の水利用秩序を見直すという積極的な政策である。特に注目に値するのは、減電 に対して補償しないということである。これは、発電ガイドラインについて電力会社が同意しており、いわば自主的に放流するのであるから補償の要否が議論とならないからである。だが、このことは水利権には河川維持流量の確保義務が伴うとことを明確にする第一歩と考える。もともと河川利用には内在的な制約を伴い、その顕在化による財産の損失に対しては補償を要しないと考えて良い。たとえば、前述した異常渇水時における水利調整に伴う負担はそれぞれの水利使用者が負うのである。

思うに、もともと水利使用に当たっては河川の維持流量を確保するという制約があった。そして、社会経済の変化を背景として、そのあり方がより厳格かつ明示的となったのである。そのような変化を法制として明確にしたのが、河川管理の目的に「河川環境の整備と保全」を加えた平成9年(1997)の河川法の改正であった。

河川環境の意味するところは幅広いが、河川環境は河川生態系により支えらていることを考えれば、その維持のため一定量の流水を常時確保することが不可欠なことは明らかである。水利用のルールについて河川環境の保全という視点から吟味が加え、必要な対応を図るという動きが始まったのである。

イ 放流量の妥当性

この発電ガイドラインの制定は、河川維持流量の確保に向けた第一歩である。今後に残されている課題は多い。

まず必要なのは、ガイドラインによる放流量の妥当性の検証である。ガイドラインでは、確保すべき放流量は集水面積100?当たり毎秒0.1~0.3?とされているが、これは確保すべき河川維持流量ではない。河川維持流量は水系の特性に応じて異なるのが当然であり、その違いを認めた上で発電水利権者が自主的に放流する目安として定められたのがこの比流量(単位流域面積当たりの河川流量)である。水系ごとに河川維持流量を定めることが先決で、発電水利権者の放流はそれを確保するための手法の一環として位置づけるという順序を踏むべきなのだ。

だが前述したように、河川特性に応じた維持流量を確定するための調査はいまだ十分に進展しているとは言い難い。河川法は、水系ごとに河川整備基本方針を定めることされ、その内容の一つとして「主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項」を記述することになっている。だがそれを定量的に記述している水系は皆無であり、いずれも「河川及び流域における諸調査等を踏まえ、水量・水質を含めた○○川が有すべき水流を今後調査・検討し、明らかにした上で決定する」としているのみである。つまり、ガイドラインによる放流量は暫定的なものと考えざるを得ないのである。

現実には、放流量がほぼゼロであった発電所が、平均で集水面積100m3当たり毎秒約0.3m3を放流するようになった。放流量の実態は図に示すとおりである。

|

|

|

|

|

|

しかし、「流水の正常な機能を維持するため必要な流量」が具体的に定まっていないままでは、この放流量が河川機能の維持にどの程度寄与しているのかを評価するのは難しい。そもそも河川維持流量のあり方は、水系の水循環、河川生態系、地域社会に果たす河川の役割や意味などと深く関係している。たとえば、山林の荒廃は保水力の低下を、湿地の乾燥化は植生の変質を招くであろうし、都市の環境と水辺との結びつきは歴史や文化の姿を形づくってきた。放流量も、一般的な目安に留まることなく、各水系の特性を反映した対応が必要なのである。

ちなみに、大井川の塩郷堰堤から放流される、通年毎秒3m3、4~9月は毎秒5m3という流量は、ほぼガイドラインに沿った値である。塩郷堰堤取水地点での流域面積は約1,026m3であり、100m3当たり毎秒約0.3m3放流するとすれば、要放流量は毎秒3.08?となるのである。

(3)水利用と水循環

河川環境への関心は、今後ますます高まるであろう。河川流量の回復だけでなく、水面や水辺と親しむことのできる環境の形成や、河川施設の自然との調和の増進などを求める動きも目立っている。

しかし一方で、現実の水利用を確保することも重要である。河川のいまの姿をかたちづくってきたのは、治水の必要だけではなく、水田開発、水力発電、都市用水の供給等々の水利用ニーズに応えるための努力であった。そして、水利用は水循環によって支えられている。水利用の利便と河川環境の保全は対立する関係ではないのである。妥当な放流量、ひいては適正な河川維持流量は、水利用の利便と河川環境の保全との関係調整を通じて決まっていくのである。

そのための対話がいま始まったということであろう。水利用の秩序を維持するためには、水利使用者間での調整のみならず、地域社会との幅広い調整が必要になったということである。

ところで、水利用を河川環境の保全に応えつつ適切に運営するためには、水循環の特質をよく理解しておく必要がある。水循環は地形や地質に左右されるだけでなく、生物活動の場を形成し、同時にその活動により影響を受ける。水利用もその生物活動の一つなのである。

このような、土地と生物活動とが一体的に展開される場を「生態系」と言う。そして、水循環を生態系の視点で捉えると、水利用に当たってどのようなことを考えなければならないかが明確となる。

生態系の特徴を経済活動と対比して整理すると、次のようになるであろう。この特徴は、水循環の特徴でもある。(詳述する余裕がないため、抽象的であることをお許しいただきたい。(注3))

ⅰ 適正規模:経済活動においては成長が豊かさをもたらすが、生態系は閉鎖された循環系であるから、適正規模の維持が重要である。相互連関の網の目とフィードバック機能が生態系の規模を制約し、規模を保つ収束力となる。大きいこと善ならず、である。

ⅱ 適応:経済活動の原動力は競争であるが、生態系においてそれに相当するのは適応である。自らを情況にあわせる柔軟性が不可欠で、適応によって「住み分け」が実現し、多様性の維持が可能となる。強者と弱者は相互に支えあう関係にあるのである。

ⅲ 固有性:経済の効率性は規格化によって向上するが、生態系で重視されるのは固有性である。生態系がその強靭さを維持することができるのは、構成員それぞれの特性が十分に発揮されるからであり、希少種の保護や湿地その他の脆弱な環境の保全が強調されるのはそれゆえである。

ⅳ 均衡:近代社会をリードした理念は進歩への意思であろう。だが、生態系を支える原則は均衡の尊重である。生態系では、自己修復力により均衡が維持され、そのなかで自律的な組織化を果たす。一方向に一方的に進むことは危険で、カウンターバランスを失わないことが重要である。

ⅴ 全体性:経済的な政策は、境界条件を定めて経済主体の行動を予測するというような、分析的なアプローチが一般的である。それに対して、生態系はフィードバック機構が強力に作用するので、現象を切り分けないでその全体を捉えて考察するアプローチが必要である。生態系に働きかける場合には、全体性をより尊重しなければならない。

これに照らして、水利用のあり方を考えるといくつかの留意点が浮かび上がる。

まず、水利用の限界を見極めることである(適正規模の発見)。この限界は、水循環を持続させるために必要な諸活動の制約により定まる(均衡の実現)。次に水利用には、渇水その他の情況に柔軟に対応できるだけのゆとりが必要である(適応能力の確保)。そのためにも、他の水利用者、河川機能、地域社会などの考え方を尊重し、相互の理解を深めることが重要である(固有性の尊重)。だから、水利用に当たっては、効率性を追求するだけでなく、水利用により結ばれた相互関係を十分に理解したうえでの行動が要請される(全体性への理解)。

この留意点に即して水利用のあり方を再吟味すると、旧来の農業用水の運用にはこれらの留意点を反映したしくみが整っていたと考える。河川を資源として捉えるのではなく、水田や生活と一体となった活動の場として河川を維持しようという知恵が現れているのである。

一方、水力発電は、包蔵水力を最大限に活用することに力を注ぎ、水循環への配慮、ひいては生態系が要請する留意点を反映するような工夫に乏しい。水力開発の背景には近代国家の形成という緊急の必要があり、効率性を追求することが最優先となったからであるが、それだけではなく、電力は需要地に送電されてしまい、地域の水利用と切り離されるからでもあろう。だからこそ、河川環境の保全への関心は、まずは水力発電により失われた河川流量の回復要求に向かったのではないか。

洪水被害を防ぐ努力(治水)は、安定した水利用のための基盤を形成してきた。同様に、秩序ある水利用は、良好な水循環に支えられてこそ成り立つ。そして、水利用は水循環の一環でもあるから、生態系を維持するという要請に応えなければならないのである。水利用に当たっては、治水と河川環境の保全という二つの努力が不可欠なのだ。

河川維持流量の確保という課題は、水利用の自然的、社会的な基礎条件を照らし出し、水利権の内在的な制約を浮き彫りにしたのである。

|

(注1)大井川の河川流量が問題となりだしたのは、昭和36年(1961)に塩郷堰堤が完成した後である。中流部に築かれたこの堰堤直下から下流約20㎞にわたって、年間3分の2の期間はまったく流水が無い状態となった。さらには、同堰堤上流部の堆砂によって洪水被害が増加したという意見もあった。河川環境の保全だけではなく、治水面でも発電用ダムの建設が問題視されたのである。(静岡地理教育研究会編「よみがえれ 大井川」(古今書院、1989)による。本書に記された水返せ運動の経緯などを読むと、水利権の形成やダム建設は、河川の歴史や文化そのものであることを痛感する。)

(注1)大井川の河川流量が問題となりだしたのは、昭和36年(1961)に塩郷堰堤が完成した後である。中流部に築かれたこの堰堤直下から下流約20㎞にわたって、年間3分の2の期間はまったく流水が無い状態となった。さらには、同堰堤上流部の堆砂によって洪水被害が増加したという意見もあった。河川環境の保全だけではなく、治水面でも発電用ダムの建設が問題視されたのである。(静岡地理教育研究会編「よみがえれ 大井川」(古今書院、1989)による。本書に記された水返せ運動の経緯などを読むと、水利権の形成やダム建設は、河川の歴史や文化そのものであることを痛感する。)

なお、大井川の水力開発の歴史は古く、日本の水力開発が本格化する明治末期にまでさかのぼる。その歴史を垣間見ると、当初イギリス資本の導入が企てられたこと(結局イギリス資本は撤退した)、電源開発のために鉄道が敷設されたこと(昭和6年(1931)、金谷~千頭、現在も大井川鉄道として残っている)、ダムの建設に当たっては流木補償が大きな課題となったこと(伐採した材木は、筏に組んで河川で運搬するのが一般的であった。それが不可能となることに対する補償として、陸上運搬を余儀なくされることに伴う増加費用を負担するのが通例で、これを流木補償という。)など、興味深い出来事に出会う。水力発電が水利用秩序の形成に果たした役割は大変に大きかったし、いまもその影響は継続しているのである。(中部電力(株)編「大井川 -その歴史と開発-」(非売品、1961)による。同書は、大井川の歴史と発電とのかかわりを知るうえで非常に参考となる。)

(注2)河川維持流量の設定に当たって考慮すべき事項は多面的である。たとえば、河川砂防技術基準(国土交通省)では、維持流量とは、「舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、景観、動植物の生息・生育地の状況、人と河川との豊かなふれあいの確保等を総合的に考慮して定められた流量」としている。そしてこの河川維持流量は、河川を類似した特性を持つ区間に区分し、必要に応じ期間を区分し、その区間・期間に応じて設定するとされている。河川利用だけではなく、水循環、河川生態系、流域の生活文化など幅広い視点からの検討が必要なのである。

しかしながら、その基礎となる水循環や河川生態系については、未だ十分な知見が得られているとは言い難い。たとえば、地下水脈の実態や動植物生態に関するデータは極めて少ない。森林が地下水の涵養に果たす役割は重要であろうし、動植物の生育にとっては、季節に応じた一時的な河川の増水などが必要かもしれない。生態系の維持という観点から見れば、維持流量という考え方自体の妥当性も問われるのである。

河川維持流量を定量的に定めるには、まず科学的な基礎データの蓄積が必要なのだ。地道な調査研究の重要性を決して忘れてはならない。

(注3)生態系の研究は、主として植物学の分野で発達してきた。その後、生態系を維持するしくみは、環境問題に対応するための有益な視点として注目を浴びだしているが、いまだに十分に認識されているとは言い難い。特に必要なのは、経済システムを律するしくみを生態系の維持システムと対比して、その特徴や限界を明らかにすることである。

その先駆的な業績は、玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー -広義の経済学への道-』(1978年、みすず書房)である。同書は、環境問題に直面し、経済学を支える考え方の基礎を再吟味する中から、生産-消費循環の本質、地域主義の意味などを考察した成果であり、そこで述べられているエコノミー原理とエコロジー原理との対比は、ここでの記述に当たって非常に参考となった。河川環境の保全に興味をもたれる方々にも一読をお勧めする。

|

|

|

|

|

[関連ダム]

田代調整池第二ダム

|

これは、「月刊ダム日本」に掲載されたものの転載です。

(2006年4月作成)

ご意見、ご感想、情報提供などがございましたら、

までお願いします。

|

|

【 関連する 「このごろ」「テーマページ」】

(水利権)

[テ] 水利権とダム(1)-水利用のルール-

[テ] 水利権とダム(2)-分 水-

[テ] 水利権とダム(3)-水利権の移転-

[テ] 水利権とダム(4)-豊水の利用と渇水調整-

[テ] 水利権とダム(6)-水配分-

[テ] 水利権とダム(7)-流水の貯留-

[テ] 水利権とダム(8)-水経済-

[テ] 水利権とダム(9)-水質-

[テ] 水利権とダム(10・最終回)-水循環と流域-

[こ] ダム随想 ~ 水利権

|

|

|