’·Ғ@’JҒ@•”Ғ@Ғ@ҸrҒ@ҺЎ

ӮЭӮёӮЩ‘ҚҚҮҢӨӢҶҸҠҒ@—қҺ–

Ғ@

|

|

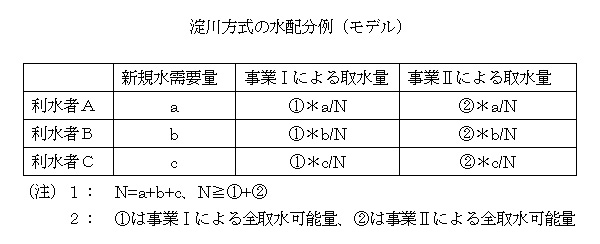

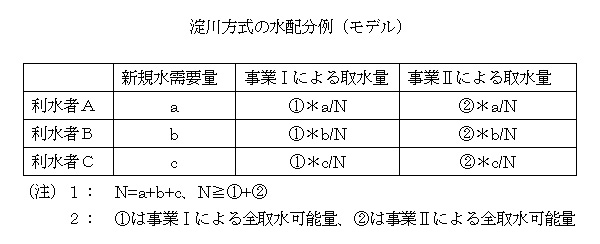

ӮUҒ@җ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢ

|

ғAҒ@—„җмӮМҗ…”z•Ә

Ғi—„җм•ыҺ®Ғj

Ғ@Ғu—„җм•ыҺ®ҒvӮЖӮўӮнӮкӮйҗ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢӮӘӮ ӮБӮҪҒBҸәҳa37”NҒi1962ҒjӮЙ—„җмӮМ—ҳҗ…ҠЦҢWҺТҠФӮЕҚҮҲУӮіӮкӮҪӮаӮМӮЕҒA—„җмӮМҠeҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЕҠJ”ӯӮіӮкӮйҗVӢKҺжҗ…үВ”\—КӮрҒAҠeҺжҗ…—\’иҺТӮМҸәҳa45”NҒi1970ҒjҺһ“_ӮЕӮМҺщ—vҗ…—КҒiҸәҳa37”NӮ©Ӯз45”NӮЬӮЕӮМҗVӢKҺщ—v—\‘z—КҒjӮЕҲВ•Ә”д—бӮөӮД‘SҺжҗ…—\’иҺТӮЙ”z•ӘӮ·ӮйҒAӮЖӮўӮӨҺжӮиҢҲӮЯӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@Ҹәҳa37”NӮН—„җмҗ…Ңnҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҠо–{ҢvүжҒiғtғӢғvғүғ“ҒjӮӘҸүӮЯӮДҢҲ’иӮіӮкӮҪ”NӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮМҢvүжӮЙҠоӮГӮӯҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮМ’PҲКҠJ”ӯҗ…—К“–ӮҪӮиӮМ”п—pӮНҺ–ӢЖӮІӮЖӮЙҲЩӮИӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮұӮМғӢҒ[ғӢӮМҺпҺ|ӮНҒAӮ»ӮкӮзӮМҠJ”ӯ”п—pӮр—ҳҗ…ҺТҠФӮЕӢП“ҷӮЙ•ү’SӮ·ӮйӮҪӮЯҒA•Ўҗ”ӮМҺ–ӢЖӮЙӮжӮйҗVӢKҺжҗ…үВ”\—КӮрғvҒ[ғӢӮөӮДҒAҠe—ҳҗ…ҺТӮӘҺщ—v—КӮЙ”д—бӮөӮДҺжҗ…ӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҚlӮҰ•ыӮрғӮғfғӢӮЖӮөӮДҺҰӮ№ӮОҒA•\ӮМӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB

|

|

|

| Ғ@ |

|

|

|

Ғ@ӮұӮМҺжӮиҢҲӮЯӮНҒAҗ…ҺщӢӢӮӘ•N”—ӮөӮДӮўӮй’nҲжӮЕ—ҳҗ…ҺТӮӘ•Ҫ“ҷӮЙҺжҗ…Ӯ·ӮйҚlӮҰ•ыӮЖӮөӮДҒAҚҮ—қ“IӮЕӮНӮ ӮлӮӨҒBӮҫӮӘҒAҗ…—ҳ—pӮЙӮН—ҳҠQҠЦҢWӮӘ”әӮўҒA“БӮЙҺжҗ…ӮМ—Dҗж—тҢгҠЦҢWӮрӮЯӮ®ӮБӮДӮН•ҙ‘ҲӮЙҺҠӮйӮұӮЖӮа‘ҪӮўҒBӮ»ӮМӮжӮӨӮИӢЩ’ЈҠЦҢWӮр’ҙӮҰӮД”п—p•ү’SӮМӢП“ҷү»ӮрҚҮҲУӮ·ӮйӮЙӮНҒAӢӯӮўҺРүп“IӮИ—vҗҝӮӘ•K—vӮМӮНӮёӮҫҒB

Ғ@ӮЬӮҪҒAҺжҗ…—\’иҺТӮ·ӮЧӮДӮӘҠeҺ–ӢЖӮМҗ…—ҳҢ ҺТӮЖӮИӮйӮЖӮўӮӨҺи–@ӮНҒAӮўӮнӮОҠJ”ӯӮөӮҪҗ…Һ‘Ң№ӮрғvҒ[ғӢӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮЕӮ ӮйӮӘҒAҠJ”ӯҺ–ӢЖӮНҺһҠъӮвҸкҸҠӮрҲЩӮЙӮ·ӮйӮөҒAҗ…Һщ—vӮН—ҳҗ…ҺТӮІӮЖӮЙ•Пү»Ӯ·ӮйҒBҺжҗ…’n“_ӮаӢжҒXӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮМӮжӮӨӮИҸуӢөӮМӮаӮЖӮЕҠJ”ӯҗ…—КӮрғvҒ[ғӢү»Ӯ·ӮйӮМӮЙӮН‘ҪӮӯӮМҚў“пӮр”әӮӨӮНӮёӮҫҒB“БӮЙҒAҗ…—ҳҢ ӮНҢВҒXӮМҺжҗ…ӮІӮЖӮЙҗЭ’иӮіӮкӮйӮМӮӘҠо–{ӮҫӮ©ӮзҒAҺжҗ…—КӮМ”д—бҲВ•ӘӮЖӮўӮӨҺи–@ӮӘүКӮҪӮөӮДҗ…—ҳҺg—pӮМғӢҒ[ғӢӮЖҗ®ҚҮӮ·ӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮЖӮўӮӨ–в‘иӮрӣsӮЮӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB

Ғ@ӮЕӮНҒAӮИӮә—„җмӮЕҸүӮЯӮДӮұӮМӮжӮӨӮИҺжӮиҢҲӮЯӮӘҺАҢ»ӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮ»ӮМ”wҢiӮр’TӮйӮЖҒA—„җмҗ…ҢnӮМҗ…—ҳ—p’ҒҸҳӮМ“Бҗ«ӮӘ•ӮӮ©ӮСҸгӮӘӮйҒB

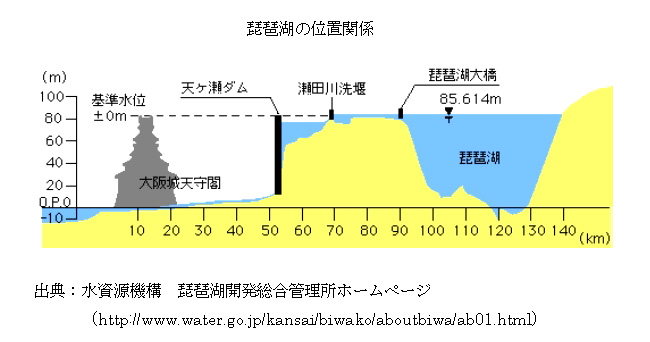

Ғi”ъ”iҢОҠJ”ӯҒj

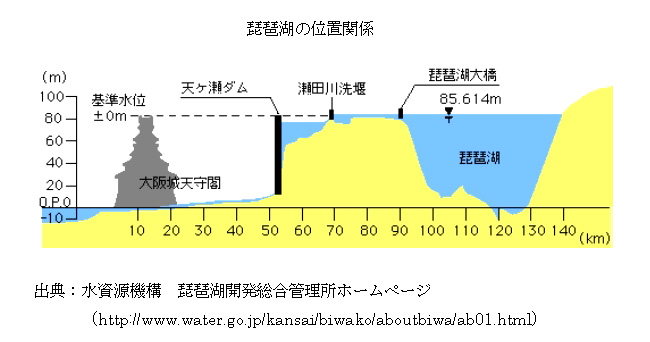

Ғ@—„җмҗ…ҢnӮМҚЕ‘еӮМ“Б’ҘӮНҒA”ъ”iҢОӮМ‘¶ҚЭӮЕӮ ӮйҒBҗ…ҢnӮМҸг—¬•”ӮЙ‘¶Ӯ·Ӯй”ъ”iҢОӮНҒAҢО–КҗПӮӘ–с674m3ҒA—eҗПӮН–с275үӯm3ӮЕӮ ӮиҒAӮұӮұӮ©Ӯз—¬ҸoӮ·ӮйүНҗмӮНҗЈ“cҗмӮМӮЭӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ»ӮМӢҗ‘еӮіӮ©ӮзҒAҢОҗ…ҲКӮPҮp“–ӮҪӮиӮМҗ…—КӮН–с670–ңm3Ғi–Ҳ•bӮPm3Һжҗ…Ӯ·ӮйӮЖӮ·ӮкӮО77“ъ•ӘҒAҲк”N•ӘҺжҗ…Ӯ·ӮйӮМӮЙҢОҗ…ҲКӮTҮpҺгӮМ’ҷ—Ҝҗ…—КӮЕ‘«ӮиӮйҒIҒjӮЙ‘Ҡ“–Ӯ·ӮйҒBҸг—¬ӮЙӢҗ‘еӮИғ_ғҖҢОӮр•шӮҰӮйӮ©ӮҪӮҝӮЕӮ ӮиҒA—„җмӮМ—¬ӢөӮӘҲА’иӮөӮДӮўӮйӮМӮНҒA”ъ”iҢОӮ©ӮзӮМ—¬ҸoҢыӮӘ—¬—К’ІҗЯӢ@”\ӮрүКӮҪӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB—¬ҸoҢыӮЙӮН–ҫҺЎ38”NҒi1905ҒjӮЙҗЈ“cҗфүҒӮӘҗЭ’uӮіӮкҒA—¬Ҹo—КӮрҗlҲЧ“IӮЙ’Іҗ®Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМӢ@”\ӮрӢӯү»Ӯ·ӮкӮОҒAӮіӮзӮЙ’ІҗЯӮМ•қӮрҠg‘еӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЖӮИӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮаӮ ӮйҒBҒiҲК’uҠЦҢWӮНҗ}ҺQҸЖҒj

|

|

|

| Ғ@ |

|

|

|

Ғ@ӮҫӮӘҒAӮұӮұӮЕ–YӮкӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮМӮНҒA”ъ”iҢОӮНҒAҢГ—ҲҒA—lҒXӮИӮ©ӮҪӮҝӮЕ—ҳ—pӮіӮкӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҸMү^ҒAӢҷӢЖҒAҠПҢхҒEҢiҠПҒA”_ӢЖҺжҗ…ӮИӮЗӮЕӮ ӮйӮӘҒAҢОҗ…ҲКӮМ•П“®ӮНӮұӮкӮзӮМ—ҳ—pӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮйҒB’ҷ—Ҝ—КӮӘ‘ҪӮӯӮИӮкӮОҗZҗ…”нҠQӮрҸөӮ«ӮвӮ·ӮӯҒAҗ…ҲКӮӘ’бүәӮ·ӮкӮОҸMү^ӮвҺжҗ…ӮЙҺxҸбӮӘҗ¶Ӯ¶ӮйҒBӮВӮЬӮиҒA”ъ”iҢОҠЭ’nҲжӮЖ—„җмүә—¬’nҲжӮЖӮЕӮНҒA”ъ”iҢОӮМҠҲ—pӮрӮЯӮ®ӮБӮД—ҳҠQӮӘ‘О—§Ӯ·ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҺЎҗ…ҸгӮНҒAҢОҠЭ’nҲжӮНҚ^җ…Ӯр‘ҒӮӯ—¬ҸoӮіӮ№ӮйӮҪӮЯ•ъ—¬—КӮМ‘қ‘еӮр–]ӮЭҒAүә—¬’nҲжӮН’ҷ—ҜӮЙӮжӮйҚ^җ…”нҠQӮМҢyҢёӮрҠъ‘ТӮ·ӮйҒB—ҳҗ…ҸгӮНҒAҢОҠЭ’nҲжӮНҗ…ҲКӮМҲА’иӮӘҸd—vӮЕӮ ӮиҒAүә—¬’nҲжӮН’ҷ—ҜҒE•ъ—¬Ӣ@”\ӮМҠg‘еҒiӮВӮЬӮиҒAҗ…ҲК•П“®•қӮМ‘қ‘еҒjӮЙӮжӮйҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮрӢҒӮЯӮйҒB”ъ”iҢОӮрҠҲ—pӮ·ӮйӮЙ“–ӮҪӮБӮДӮНҒAӮұӮМӮжӮӨӮИҸгүә—¬ӮМ—ҳҠQӮМ’Іҗ®ӮӘҚЕ‘еӮМүЫ‘иӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮіӮДӮөӮ©ӮөҒA‘қ‘еӮ·Ӯй—„җмҗ…ҢnӮМҗ…Һщ—vӮЙ‘ОүһӮ·ӮйӮЙӮНҒA”ъ”iҢОӮрҠҲ—pӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҢҲ’и“IӮЙҸd—vӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮЖӮҰӮОҢ»ҚЭӮМғtғӢғvғүғ“ҒiӢҹӢӢ–Ъ•W”NҺҹ•Ҫҗ¬12”N“xҒAӮ»ӮМҢгӮМҺщ—v‘ОүһӮрӮаҠЬӮЮҒjӮЙӮжӮйӮЖҒA—„җмҗ…ҢnӮМ‘Sҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҢvүж—КӮН–Ҳ•b55.7m3ӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮМ–с71.8Ғ“Ғi–Ҳ•b40m3ҒjӮН”ъ”iҢОӮМҠJ”ӯӮЙӮжӮиӢҹӢӢӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBҢӢӢЗҒAүә—¬’nҲжӮМӮ·ӮЧӮДӮМҗVӢK—ҳҗ…ӮНҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮЖӮМҠЦҢW’Іҗ®Ӯр”рӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒBҒi’ҚӮPҒj

Ғ@ӮҫӮ©ӮзӮұӮ»—ҳҗ…ҺТӮНӢӨ“ҜӮөӮДҠЦҢW’Іҗ®ӮЙ“–ӮҪӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮёҒAӮ»ӮМ‘O’сӮЖӮөӮД”п—p•ү’SӮМ•Ҫ“ҷү»ӮӘ•K—vӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҗVӢKҗ…Ң№ӮМӮVҠ„Ӯр’ҙӮҰӮй•”•ӘӮр”ъ”iҢОҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЙӢҒӮЯӮДӮўӮйӮ©ӮзҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮЙҢWӮйҗ…ӮМ”z•ӘӮӘ–ҫҠmӮЕӮ ӮкӮОҒAҺcӮиӮRҠ„ҺгӮМҗ…ӮрүБӮҰӮДӮ»ӮМ”z•ӘӮрӮ»ӮМ‘јӮМҺ–ӢЖӮЙ“–ӮДӮНӮЯӮйӮЖӮўӮӨҚҮҲУӮр“ҫӮйӮМӮН”дҠr“I—eҲХӮЕӮ ӮйҒBӮ·ӮЧӮДӮрғvҒ[ғӢӮөӮД”z•ӘӮ·Ӯй—„җм•ыҺ®ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪ”wҢiӮЙӮНҒAӮұӮМӮжӮӨӮИ”ъ”iҢОӮМ‘¶ҚЭӮЖӮўӮӨ—„җмҗ…ҢnӮМ“Б’ҘӮӘ‘еӮ«ӮӯҠс—^ӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮаӮӨҲкӮВ”wҢiӮЖӮөӮДҢ©“ҰӮ№ӮИӮўӮМӮНҒA—„җмүә—¬ҲжӮЙӮЁӮҜӮй”_ӢЖ—pҗ…ғVғFғAӮМҸӯӮИӮіӮЕӮ ӮйҒB”ъ”iҢОҒE—„җмӮМҗ…—ҳ—pӮМҢ»ӢөӮрҢ©ӮйӮЖҒA”_ӢЖ—pҗ…ӮМғVғFғAӮНҒAҺ үкҢ§“аӮЕӮН85%ӢӯӮЙӮМӮЪӮйӮӘҒA‘еҚг•{ҒE•әҢЙҢ§ӮМ—ҳ—pӮЕӮН14Ғ“ӮЙүЯӮ¬ӮИӮўҒBӮЬӮҪҒA—„җмҗ…ҢnғtғӢғvғүғ“ӮЙӮжӮйҗVӢKҗ…—ҳ—pӮЙӮжӮкӮОҒA”_ӢЖ—pҗ…ӮМғVғFғAӮН5.5Ғ“ӮЕӮ ӮйҒBҒiҺ үкҢ§“аӮЕҺg—pӮіӮкӮҪҗ…ӮНӮ»ӮМ‘е”јӮӘӮЬӮҪҠТҢіӮіӮкӮ©ӮзӮұӮкӮрҸңӮўӮДҺZ’иӮөӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙ—ҳҚӘҗмҒEҚrҗмҗ…ҢnӮМғtғӢғvғүғ“ӮЙӮЁӮҜӮй”_ӢЖ—pҗ…Һщ—vӮМғVғFғAӮН23.5%ӮЕӮ ӮйҒBҒj

Ғ@Ҳк”КӮЙҒA”_ӢЖ—pҗ…ӮрҠЬӮЯӮҪҗ…”z•ӘӮМ’Іҗ®ӮНүЫ‘иӮӘ‘ҪӮўҒB”_ӢЖ—pҗ…ӮМ”п—p•ү’S“ҷӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҠщ“ҫӮМҠөҚs“IӮИҗ…—ҳҢ ӮрҠm’иӮ·ӮйӮЖӮўӮӨүЫ‘иӮӘӮ ӮйӮЩӮ©ҒA•K—vҺжҗ…—КӮМҺZ’и•ы–@ҒA•ү’S”\—НҒA•ү’SӮМҚlӮҰ•ыӮИӮЗӮӘҸгҗ…“№ҒEҚHӢЖ—pҗ…“№ӮЖҲбӮӨҒB”_ӢЖ—pҗ…ӮЖ“sҺs—pҗ…Ӯр“Ҝ—lӮЙҲөӮӨӮұӮЖӮН“пӮөӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA—„җмүә—¬’nҲжӮЕӮНҒA”_ӢЖ—pҗ…ӮМғVғFғAӮӘҸ¬ӮіӮӯҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮЙӮжӮй”_ӢЖ—pҗ…ӢҹӢӢ—КӮНғ[ғҚӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮИӮЗӮ©ӮзҒA”_ӢЖ—pҗ…ӮрҸңӮўӮҪ—ҳҗ…ҺТҠФӮМ’Іҗ®ӮӘҗ¬—§Ӯ·ӮйҠВӢ«ӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҗ„‘ӘӮЕӮ«ӮйҒB

ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAҗ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢӮЙӮНҠeүНҗмӮМ“Бҗ«ӮӘҗF”ZӮӯ”ҪүfӮіӮкӮйҒB—„җм•ыҺ®ӮрҲк”Кү»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮН“пӮөӮўӮМӮЕӮ ӮйҒB

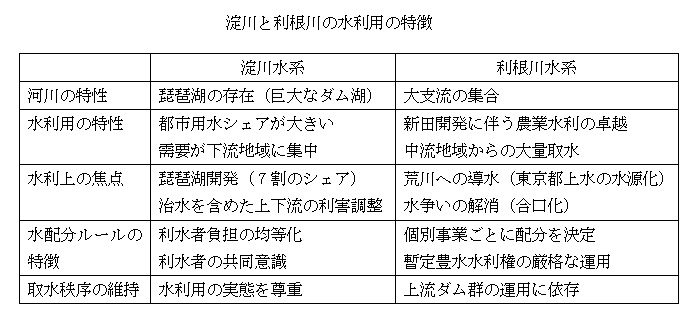

Ғi—ҳҚӘҗмӮЖӮМ”дҠrҒj

Ғ@ӮұӮұӮЕҒA—„җмӮЖ—ҳҚӘҗмӮМҗ…”z•ӘғӢҒ[ғӢӮр”дҠrӮөӮДӮЁӮұӮӨҒB

—ҳҚӘҗмӮаҒA—„җм•ыҺ®ӮӘҚҮҲУӮіӮкӮҪӮМӮЖ“ҜҺһҠъӮЙҒAӢ}‘қӮ·Ӯйҗ…Һщ—vӮЙүһӮҰӮйӮұӮЖӮӘ‘еӮ«ӮИүЫ‘иӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиҒA“Ҝ—lӮЙғtғӢғvғүғ“ӮӘҚф’иӮіӮкӮҪҒBӮҫӮӘҒA—ҳҗ…ҺТҠФӮМҗ…”z•ӘӮНҢВҒXӮМҺ–ӢЖӮІӮЖӮЙҢҲӮЯӮзӮкӮДӮЁӮиҒA•ү’SӮМӢП“ҷү»ӮИӮЗӮМӮжӮӨӮИ’Іҗ®ӮН–ҫҠmӮИӮ©ӮҪӮҝӮЕӮНҺАҢ»ӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҸЪҸqӮ·Ӯй—]—TӮНӮИӮўӮӘҒAҗ…”z•ӘӮЙӮЁӮўӮДҸЕ“_ӮЖӮИӮБӮҪӮМӮН”_ӢЖ—pҗ…ӮЖӮМ’Іҗ®ӮЕӮ ӮйҒB—ҳҚӘҗмӮр“ҢӢһ“sӮМҸгҗ…“№ӮМҗ…Ң№ӮЖӮ·ӮйӮЙӮНҒAҚrҗмӮЙ“ұҗ…ӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮМ’Іҗ®ӮӘҚЕҸd—vүЫ‘иӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒiӮ»ӮМҲк’[ӮНҒAҗ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮRҒjӮрҺQҸЖӮіӮкӮҪӮўҒBҒj

Ғ@ӮЬӮҪҒA—ҳҚӘҗмӮМҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮНҒA—„җмӮЙӮЁӮҜӮй”ъ”iҢОҠJ”ӯӮМӮжӮӨӮИӮРӮЖӮВӮМӢҗ‘еҺ–ӢЖӮЙ—ҠӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒBҢВ•КӮМғ_ғҖҺ–ӢЖ“ҷӮрҸӯӮөӮёӮВҗПӮЭҸdӮЛӮДӮўӮ©ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮ©ӮзҒAӮ»ӮМҚЫӮЙҗ¶Ӯ¶ӮйҢВҒXӮМҺ–ҸоҒiӮҪӮЖӮҰӮОҒAҗ…–vҺТӮМҗ¶ҠҲҚДҢҡҒAҗ…ҺҝӮМүь‘PҒAҺ©‘RҠВӢ«ӮМ•Ы‘SӮИӮЗҒAҺ–ӢЖӮМ“Бҗ«ӮЙүһӮ¶ӮҪҠeҺнӮМ–в‘иҒjӮЙ‘ОүһӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүЫ‘иӮЖӮИӮйҒBҗ…”z•ӘӮаҒAғ_ғҖҸҠҚЭ’nӮМ’nҲжҠJ”ӯӮЙ”әӮӨҸ«—ҲӮМҗ…Һщ—vӮЙӮЗӮМ’ц“x”z—¶Ӯ·ӮйӮ©ӮИӮЗӮМҢВ•КӢп‘М“IӮИ’Іҗ®ӮӘҸd—vӮЖӮИӮйҒBӮ»ӮөӮДҒAҢВ•КӮМҺ–ӢЖӮМҗi’»ӮН—lҒXӮЕӮ ӮйӮ©ӮзҒAӮ»ӮкӮзӮМҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮр‘O’сӮЙӮөӮҪ–Lҗ…Һжҗ…ӮНҒAҺ–ӢЖӮМҗi’»ӮЖҺжҗ…ӮМӢЩӢ}Һb’иҗ«ӮрҸ\•ӘӮЙӢб–ЎӮөӮҪҢөҠiӮИү^—pӮӘ•K—vӮЖӮИӮлӮӨҒB

Ғ@ӮұӮМӮжӮӨӮИ—ҳҚӘҗмҗ…ҢnӮМ“Бҗ«ӮНҒA—„җмӮЖӮНҲбӮӨҗ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢӮр•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӮвӮв‘еҺG”cӮЕӮ ӮйӮӘҒA—„җмӮЖ—ҳҚӘҗмӮМҗ…—ҳ—pӮМ“Б’ҘӮр”дҠrӮөӮҪӮМӮӘҺҹ•\ӮЕӮ ӮйҒBҗ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢӮНүНҗмӮМ“Б’ҘӮЖ–§җЪ•sүВ•ӘӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒB

|

|

|

|

|

|

Ғ@ӮұӮұӮЕӮН—„җмҗ…ҢnӮЖ—ҳҚӘҗмҗ…ҢnӮр”дҠrӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ‘јӮМҗ…ҢnӮЙӮВӮўӮДӮаӮ»ӮкӮјӮкҗ…—ҳ—pӮЙ“Бҗ«ӮӘӮ ӮйҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮкӮзӮЙүһӮ¶ӮДҒAҗ…”z•ӘӮМғӢҒ[ғӢӮаӮЬӮҪҲбӮӨӮ©ӮҪӮҝӮЖӮИӮзӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮЖӮҰӮОғtғӢғvғүғ“ӮЙӮВӮўӮДӮаҒAӮ»ӮМҚҮҲУӮМүЯ’цӮЙ’Қ–ЪӮ·ӮкӮОҠeҗ…ҢnӮМҗ…—ҳ—pғӢҒ[ғӢӮМҲбӮўӮӘҳIӮнӮЖӮИӮйӮНӮёӮҫҒB

ғCҒ@җ…”z•ӘӮЖҗ…—ҳҢ

Ғiҗ…—ҳҢ ӮМҺжӮиҲөӮўҒj

Ғ@—„җм•ыҺ®ӮНҒA—„җмӮМҗ…—ҳ—pӮМҺА‘ФӮЙҸЖӮзӮ·ӮЖҒA—LҢшӮЙӢ@”\Ӯ·Ӯйҗ…”z•ӘғӢҒ[ғӢӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮҫӮӘҒAӮұӮМғӢҒ[ғӢӮЙ‘ҰӮөӮДҗ…—ҳҢ ӮрҠm’иӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖҒA‘еӮ«Ӯӯ“сӮВӮМ–в‘иӮЙ’ј–КӮ·ӮйҒB

ъ@Ғ@җ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«

Ғ@ӮЬӮёҒA—„җм•ыҺ®ӮНҒAҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮЙ”ҪӮ·ӮйӢ°ӮкӮӘӮ ӮйҒBҗ…—ҳҢ ӮН—¬җ…ӮМҗи—pӮЙҠЦӮ·ӮйҢ —ҳӮЕӮ ӮиҒAҢВҒXӮМҗи—pҚsҲЧӮЙӮВӮўӮДҗ¬—§ӮөӮДӮўӮйҒBӮВӮЬӮиҒAҗ…—ҳҢ ҺТӮӘ“ҜҲкӮЕӮ ӮБӮДӮаҒAҺжҗ…ҢыӮӘ•Ўҗ”Ӯ ӮкӮО•Ўҗ”ӮМҗ…—ҳҢ ӮЖӮИӮйӮМӮӘҢҙ‘ҘӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮөӮ©Ӯө—„җм•ыҺ®ӮЕӮНҒAӮЬӮёҗVӢKҺжҗ…—К‘S‘МӮр—ҳҗ…ҺТӮЙ”д—б”z•ӘӮөҒA—ҳҗ…ҺТӮНӮіӮзӮЙ”z•ӘӮіӮкӮҪҺжҗ…—КӮр“KӢXҺжҗ…ҢыӮЙҠ„ӮиҗUӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮаҺжҗ…—КӮНҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮӘҠ®—№Ӯ·ӮйӮІӮЖӮЙӮ»ӮкӮЙӮжӮиүВ”\ӮЖӮИӮйҗVӢKҺжҗ…—КӮЙҢАӮБӮДҸҮҺҹ”z•ӘӮіӮкӮйӮ©ӮзҒAҺА‘ФӮНҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮІӮЖӮЙҲкӮВӮМҗ…—ҳҢ ӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAӮ»ӮМҢ —ҳӮр—ҳҗ…ҺТӮӘҲк’иӮМғӢҒ[ғӢӮЕ•ӘӮҜҚҮӮӨӮЖӮўӮӨӮжӮӨӮИӮ©ӮҪӮҝӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮВӮЬӮиҒAҺжҗ…ҢыӮІӮЖӮЙҺжҗ…—КӮМ‘Г“–җ«Ӯр”»’fӮ·ӮйӮұӮЖӮНҲУ–ЎӮрҺёӮӨҒBӮіӮзӮЙҢҫӮҰӮОҒA•K—vҺжҗ…—КӮрҚЧ•Әү»ӮөӮҪҺжҗ…—КҒiӮҪӮЖӮҰӮО•\ӮМҮ@Ғ–a/NҒjӮНҒAҗ…—ҳҺg—pӮМ–Ъ“IӮр’Bҗ¬Ӯ·ӮйҠП“_Ӯ©ӮзӮН•ЦӢX“IӮИ—КӮЕӮөӮ©ӮИӮӯҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИҺжҗ…—КӮр“а—eӮЖӮ·Ӯйҗ…—ҳҺg—pӮр”FӮЯӮДӮжӮўӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮЙӮВӮўӮДӮаӢcҳ_ӮӘ•K—vӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮұӮМ–в‘иӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒAҠJ”ӯӮіӮкӮҪҗ…Һ‘Ң№ӮрҺжҗ…Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮМҗ…—ҳҺg—pӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAӮ»ӮМ•K—vҗ«ӮвҺжҗ…—КӮМ‘Г“–җ«ӮИӮЗӮрүьӮЯӮДӢб–ЎӮ·Ӯй•K—vӮНӮИӮўҒAӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮӘӮ ӮйҒBҺжҗ…—КӮМ‘Г“–җ«“ҷӮЙӮВӮўӮДӮНҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮМҺАҺ{ӮЙ“–ӮҪӮБӮД”»’fӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪҒAҠщ‘¶ӮМҗ…—ҳҺg—pҺТӮМ“ҜҲУӮИӮЗӮа“ҫӮДӮўӮйӮ©ӮзҒAҢВҒXӮМҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮМҚЫӮЙӮНҒAҺжҗ…ҲК’uӮМ‘Г“–җ«ӮвҺжҗ…ӮМӮҪӮЯӮМҚHҺ–Ӯ»ӮМ‘јӮЙ”әӮӨүeӢҝӮр”»’fӮ·ӮйӮМӮЭӮЕ‘«ӮиӮйӮНӮёӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮВӮЬӮиҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЙ”әӮӨҺжҗ…ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮрҲЫҺқӮ·Ӯй•K‘Rҗ«ӮНӮаӮНӮвҺёӮнӮкӮҪӮЖӮ·ӮйҒB

Ғ@ӮҫӮӘҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИҺжӮиҲөӮўӮНҒA“Ж—§ӮөӮҪҢ —ҳӮЕӮ Ӯйҗ…—ҳҢ ӮМҗ«ҠiӮр•ПӮҰӮйӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҗ…—ҳ—pӮМ’ҒҸҳӮр•ЫӮВҠо‘b“IӮИҸрҢҸӮМҢ©’јӮөӮЙӮВӮИӮӘӮйҒBҗ…—ҳ—pӮМ’ҒҸҳӮНҒAҺжҗ…ӮМ—Dҗж—тҢгҠЦҢWӮИӮЗҒAҢВҒXӮМҺжҗ…ӮЙӮВӮўӮДӮ»ӮМ‘Г“–җ«Ӯр”»’fӮөҒAӮ»ӮМү^—pӮр—ҘӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮи•ЫӮҪӮкӮДӮўӮйҒBӮҪӮЖӮҰӮОҒAҠүҗ…ҺһӮМҗ…—ҳ’Іҗ®ӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAҢВҒXӮМҺжҗ…ҢыӮ©ӮзӮўӮВҒAӮЗӮкӮҫӮҜӮМҗ…—КӮрҺжҗ…Ӯ·ӮйӮ©ӮӘҸЕ“_ӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЙ”әӮӨҗ…—ҳҺg—pӮЖӮўӮҰӮЗӮаӮ»ӮМ—бҠOӮЕӮНӮИӮўӮНӮёӮҫҒBҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮрҲЫҺқӮ·ӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮНҒAҗ…—ҳ—pғӢҒ[ғӢӮМӮ Ӯи•ыӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮрӢyӮЪӮ·–в‘иӮЖӮөӮДҸ\•ӘӮЙӢcҳ_ӮрҗsӮӯӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBҺА–ұ“IӮИ–в‘иӮЖӮөӮДҸҲ—қӮ·ӮйӮЧӮ«ӮЕӮНӮИӮўӮЖҚlӮҰӮйҒB

Ғ@ҺАӮНҒAӮұӮМ–в‘иӮНҗ…—ҳҢ ӮМ’PҲКӮМ‘ЁӮҰ•ыӮМ–в‘иӮЕӮаӮ ӮйҒBҠmӮ©ӮЙҗ…—ҳҢ ӮНҺжҗ…ҢыӮІӮЖӮЙ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒA—ҳҗ…Һ–ӢЖӮНҒAҺжҗ…ӮҫӮҜӮЕӮИӮӯӢӢҗ…Ӯв”zҗ…ӮрҠЬӮЯӮҪҲкҳAӮМҗ…ҸzҠВӮЕҗ¬Ӯи—§ӮБӮДӮўӮйҒBҢВҒXӮМҺжҗ…ӮНҺ–ӢЖӮМҲк•”ӮЕӮөӮ©ӮИӮўӮМӮЕӮ ӮиҒAҗ…—ҳҺg—pӮМҢВ•К“IӮИ•K—vҗ«Ӯвү^—pӮМ“K”ЫӮр”»’fӮ·ӮйӮЙӮНҒAҺ–ӢЖ‘S‘МӮМҺА‘ФӮр”cҲ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘ•sүВҢҮӮЕӮ ӮйҒBӮаӮЖӮаӮЖҗ…—ҳҢ ӮНҗ…—ҳҺ–ӢЖӮЙҸ]‘®Ӯ·ӮйҒiӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ҒAҺ–ӢЖӮМ”pҺ~ӮЖ“ҜҺһӮЙҗ…—ҳҢ ӮН—VӢxү»ӮөӮДӢ–үВҠъҢАӮМ“һ—ҲӮЖӮЖӮаӮЙҺёҢшӮ·ӮйӮөҒAӮ»ӮМҲЪ“]ӮӘ”FӮЯӮзӮкӮйӮМӮНҺ–ӢЖӮМҸіҢpӮИӮЗӮМҸкҚҮӮЙҢАӮзӮкӮйҒjӮМӮҫӮ©ӮзҒAҺжҗ…ҢыӮр’PҲКӮЙӮөӮДҗ…—ҳҺg—pӮМ‘Г“–җ«Ӯр”»’fӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮНҢАҠEӮӘӮ ӮйӮМӮҫҒB

Ғ@Ӯ»ӮМҢАҠEӮрҸжӮиүzӮҰӮйғAғvғҚҒ[ғ`ӮЖӮөӮДӮНҒA—ҳҗ…Һ–ӢЖӮр’PҲКӮЙӮөӮДҗ…—ҳҺg—pӮрӢ–үВӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮӘӮ ӮлӮӨҒBҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЙ”әӮӨҺжҗ…ӮЕӮ ӮйӮ©”ЫӮ©Ӯр–вӮнӮёҒAҲкӮВӮМ—ҳҗ…Һ–ӢЖӮМӮҪӮЯӮМ•Ўҗ”ӮМҺжҗ…ӮрӮРӮЖӮЬӮЖӮЯӮЙӮөӮДҒAҲкӮВӮМҗ…—ҳҢ ӮЖ‘ЁӮҰӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҢВҒXӮМҺжҗ…ӮНҒAӮұӮМ‘еӮ«ӮИҗ…—ҳҢ ӮМӢп‘М“IӮИҺАҚsӮЖӮөӮДҺжӮиҲөӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҗ…—ҳҺg—pӮрҒA—ҳҗ…Һ–ӢЖӮЖҲк‘Мү»ӮөӮҪӮРӮЖӮЬӮЖӮЬӮиӮМҗ…—ҳҢ ӮЖҒAҢВҒXӮМҺжҗ…ҚsҲЧӮЖӮМ“с‘wҚ\‘ўӮЖӮөӮДҗ®—қӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ҺАҚЫӮМҺжӮиҲөӮўӮЖӮөӮДӮНҒAҗ…—ҳҺg—pӮНҢВ•КӮМҺжҗ…ӮІӮЖӮЙӢ–үВӮ·ӮйӮӘҒAӮ»ӮМ‘Г“–җ«ӮНҺеӮЖӮөӮД—ҳҗ…Һ–ӢЖ‘S‘МӮр‘ЁӮҰӮД”»’fӮөҒAҗ…—ҳҺg—pӢK‘ҘҒiҗ…—ҳҺg—pӮМ–Ъ“IҒAҺжҗ…—КӮвҺжҗ…ҲК’uҒAҺжҗ…ҸрҢҸӮИӮЗҒAҗ…—ҳҺg—pӮМ“а—eӮр–ҫӢLӮөӮҪғӢҒ[ғӢҒjӮаҒAҗ…—ҳҺ–ӢЖ’PҲКӮЕҗ§’иҒEү^—pӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҺи–@ӮрӮЖӮйӮұӮЖӮЖӮИӮлӮӨҒBҢ»ҺАӮЙӮаҒAӮұӮкӮЙ—ЮӮ·ӮйӮжӮӨӮИҺжӮиҲөӮўӮӘӮИӮіӮкӮДӮўӮй—бӮаӮ ӮйҒBӮҪӮҫҒAҲЩӮИӮйүНҗмӮ©ӮзҺжҗ…ӮөӮДҲкӮВӮМҗ…—ҳҺ–ӢЖӮрүcӮЮӮжӮӨӮИҸкҚҮӮЙӮЬӮЕҒAӮ»ӮкӮјӮкӮМҺжҗ…ӮрӮРӮЖӮЬӮЖӮЯӮМҢ —ҳӮЖӮЭӮИӮ·ӮұӮЖӮЙӮН–і—қӮӘӮ ӮйӮҫӮлӮӨӮөҒAҗ…—ҳҢ ӮМ’PҲКӮр“с‘w“IӮЙ‘ЁӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮВӮўӮДҠЦҢWҺТӮМҚҮҲУӮӘ“ҫӮзӮкӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮаӮИӮўҒB–в‘иӮНҺcӮіӮкӮҪӮЬӮЬӮЕӮ ӮйҒBҒi’ҚӮQҒj

ъAҒ@ҺАҚsӮМҠmҺАҗ«

Ғ@ҺҹӮЙҒA—„җм•ыҺ®ӮрҺАҚsӮ·ӮйӮЙҚЫӮөӮДӮНҒAғtғӢғvғүғ“ӮМҗ…Һщ—v—КӮМҲУ–ЎӮӘ–вӮнӮкҒAӮ»ӮМҺАҚsӮМҠmҺАҗ«ӮӘ–в‘иӮЖӮИӮйҒBҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮЙ“–ӮҪӮБӮДӮНҒAҺ–ӢЖҢvүжӮМ‘Г“–җ«ӮвҺ–ӢЖӮМҗӢҚs”\—НӮИӮЗҒAӮ»ӮМҺАҚsӮМҠmҺАҗ«Ӯр”»’fӮ·ӮйҒBӮ»ӮөӮД—„җм•ыҺ®ӮЕӮНҒAҢВҒXӮМҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮІӮЖӮМҗ…—ҳҢ ҒiӮҪӮЖӮҰӮО•\ӮМҮ@Ғ–a/NҒjӮНҒAғtғӢғvғүғ“ӮМҺщ—v—К‘S‘МӮр‘O’сӮЙҗЭ’иӮіӮкӮйӮ©ӮзҒAӮ»ӮМҺАҚsӮМҠmҺАҗ«ӮаҺщ—v—К‘S‘МҒiӮҪӮЖӮҰӮО•\ӮМaҒjӮЙӮВӮўӮД”»’fӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮЖӮИӮйҒBӮҫӮӘҒAғtғӢғvғүғ“ӮЙӮЁӮҜӮйҗ…Һщ—v—КӮНҗ„ҢvӮЙҠоӮГӮӯӮаӮМӮЕӮ ӮБӮДҒAҠm’иӮөӮҪҗ…—ҳҺ–ӢЖӮЙҠоӮГӮўӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮөҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЦӮМ—ҳҗ…ҺТӮМ•ү’SӮрҠm–сӮ·ӮйӮаӮМӮЕӮаӮИӮўҒBҺАҚsӮМҠmҺАҗ«ӮрӮЗӮМӮжӮӨӮЙ’S•ЫӮ·ӮйӮ©ӮӘүЫ‘иӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮұӮкӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҢВҒXӮМҗ…—ҳҺg—pӮІӮЖӮЙҺАҚsӮМҠmҺАҗ«Ӯр”»’fӮ·ӮйӮЩӮ©ӮИӮўӮЖӮўӮӨӮМӮӘҢ»ҺА“IӮИ‘ОүһӮЕӮ ӮйҒBҺжҗ…—КӮӘҮ@Ғ–a/NӮЕӮ ӮйӮЖӮ·ӮкӮОҒAӮ»ӮМ—КӮӘҺщ—vӮрҸгүсӮзӮИӮўӮұӮЖҒAӮ»ӮМҺжҗ…ӮМӮҪӮЯӮМҺ–ӢЖҢvүжӮӘӢп‘М“IӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒAӮ»ӮМ—КӮМҗVӢKҺжҗ…ӮМӮҪӮЯӮМҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЙ‘ОӮ·Ӯй”п—p•ү’SӮӘҠm’иӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮИӮЗӮЙӮжӮБӮДҺАҚsӮМҠmҺАҗ«ӮрҠm”FӮ·ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB—„җм•ыҺ®ӮНaӮМҗ…Һщ—vӮр‘O’сӮЙӮөӮДӮўӮйӮӘҒAҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮЙ“–ӮҪӮБӮДӮНӮ»ӮМ‘Г“–җ«ӮН–вӮнӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB

Ғ@ӮҫӮӘҒA–в‘иӮНҺcӮБӮҪӮЬӮЬӮЕӮ ӮйҒBҮ@Ғ–a/N ӮМҺжҗ…ӮНҒAҗ…Һщ—v—КaӮЙ‘ОүһӮ·ӮйӮҪӮЯӮМғvғҚғZғXӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒBҗ…—ҳҺ–ӢЖӮНaӮр‘z’иӮөӮДҢvүжӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИҸ«—ҲӮЙӮнӮҪӮй‘еӢK–НӮИ“ҠҺ‘ӮрҢҲ’fӮ·ӮйӮұӮЖӮНҺ–ӢЖӮЙ‘еӮ«ӮИғҠғXғNӮр•шӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮ©ӮзҒAҮ@Ғ–a/NӮрҺжҗ…Ӯ·ӮйҚЫӮЙӮ»ӮкӮӘҠm’иӮөӮДӮўӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮН’иӮ©ӮЕӮНӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮкӮӘҠm’иӮөӮИӮўӮИӮзӮОҒAҮ@Ғ–a/NӮрҺжҗ…Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮМҺ–ӢЖҢvүжӮа–ўҠm’иӮМӮЬӮЬӮЕӮ ӮиҒAҗ…—ҳҺg—pӮНӢ–үВӮіӮкӮИӮўӮЕӮ ӮлӮӨҒB

Ғ@ҢӢӢЗҒA—ҳҗ…ҺТӮНҒAҸ«—ҲӮЙҢьӮҜӮҪ“ҠҺ‘ӮрҢ©җҳӮҰӮВӮВҒA’iҠK“IӮЙҺжҗ…—КӮр‘қӮвӮ·ӮЖӮўӮӨҺ–ӢЖҢvүжӮр—§ҲДӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҺРүпҢoҚПҸуӢөӮМ•Пү»ӮЙӮжӮиҗ…Һщ—v—КaӮӘ•Пү»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮН”рӮҜӮзӮкӮИӮўҒBӮ»ӮөӮДҒAҮ@Ғ–a/NӮМҗ…—ҳҺg—pӮӘӢ–үВӮіӮкӮҪҢгaӮМ•ПҚXӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪҸкҚҮӮЙҒAӮўӮБӮҪӮсҺАҢ»ӮөӮҪҮ@Ғ–a/NӮМҗ…—ҳҢ Ӯр•ПҚXӮ·ӮйӮұӮЖӮН”сҸнӮЙҚў“пӮЕӮ ӮйҒB—„җм•ыҺ®ӮНҒAҸ«—ҲӮМҗ…Һщ—vӮЙүһӮҰӮйӮҪӮЯӮМ“ҠҺ‘ӮӘҠmҺАӮЙҺАҚsӮіӮкӮИӮўӮЖҗ¬Ӯи—§ӮҪӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҢгҸqӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҒAӮұӮМ–в‘иӮНҺАҚЫӮЙҢ°ҚЭү»ӮөҒAӮ»ӮМ‘ОүһӮМӮҪӮЯӮМ’Іҗ®ӮЙ‘Ҫ‘еӮМҳJ—НӮӘ”пӮвӮіӮкӮҪҒB

Ғ@ӮіӮДҒAӮұӮМӮжӮӨӮИ–в‘иӮрӣsӮЭӮИӮӘӮзӮаҒAҢӢӢЗӮМӮЖӮұӮлҒAҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮНҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮМҗ„җiӮр–WӮ°ӮИӮўӮжӮӨҢ»ҺА“IӮИ‘ОүһӮӘӢҒӮЯӮзӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮр‘O’сӮЖӮөӮД”»’fӮөҒAҢВҒXӮМҺжҗ…ӮЙӮВӮўӮДӮМ“Ж—§җ«ӮН–вӮнӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒAҺАҚsӮМҠmҺАҗ«ӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAғtғӢғvғүғ“ӮЙӮжӮйҺщ—vӮр–һӮҪӮ·ӮҪӮЯӮМүЯ’цӮЖӮөӮД”»’fӮіӮкӮҪҒB—„җм•ыҺ®ӮЙ‘ҰӮөӮҪҗ…—ҳҢ ӮМҺжӮиҲөӮўӮӘ—e”FӮіӮкҒAӮЬӮҪҒA–Lҗ…Һжҗ…Ӯа”FӮЯӮзӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗ…—ҳҢ ӮМ–{ҺҝӮр–вӮӨӮжӮӨӮИ–в‘иӮрүс”рӮөӮДҒAҺА–ұ“IӮЙҸҲ—қӮіӮкӮҪӮЖҢҫӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒB

Ғ@Ӯ»ӮМ”wҢiӮЙӮНҒAҗ…ҺщӢӢӮМ•N”—ӮЖӮўӮӨҺРүп“IӮИ—vӢҒӮМӮЩӮ©ҒAҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮӘ’ј–КӮөӮҪъ@ӢyӮСъAӮМӮжӮӨӮИ–в‘иӮНҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯҺ–ӢЖӮӘҠ®—№Ӯ·ӮкӮОӮЩӮЪүрҸБӮ·ӮйҢ©ҚһӮЭӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮлӮӨҒB—қҳ_“IӮИ“п“_ӮӘӮ ӮлӮӨӮЖӮаҒAүЯ“n“IӮИӮаӮМӮЖӮөӮДҸ_“оӮИ‘ОүһӮӘӢ–ӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮҫҒB—„җмӮМҗ…—ҳ—p’ҒҸҳӮМҸ«—ҲӮНҒAӮРӮЖӮҰӮЙ”ъ”iҢОҠJ”ӯӮМҗ¬”ЫӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҸоӮӘ–в‘иӮЦӮМ‘ОүһӮМ•ыҢьӮрҢҲӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғiҗ…—ҳҢ ӮМҗ…”z•ӘӢ@”\Ғj

Ғ@ӮЖӮұӮлӮЕҒA—„җм•ыҺ®ӮЙҠЦӮөӮДҗ…—ҳҢ ӮМҺжӮиҲөӮўӮЙ–в‘иӮӘҗ¶Ӯ¶ӮйӮМӮНҒAҗ…”z•ӘӮЖӮўӮӨӮөӮӯӮЭӮЖҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮМғӢҒ[ғӢӮЖӮМӮ ӮўӮҫӮЙҚlӮҰ•ыӮМҲбӮўӮӘӮ ӮйӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB—„җм•ыҺ®ӮӘҗ¬Ӯи—§ӮВӮЙӮНҒAҠJ”ӯӮөӮҪҗ…Һ‘Ң№ӮрғvҒ[ғӢӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘O’сӮЖӮИӮйҒBӮҪӮЖӮҰӮОҒAҲк•ыӮЙ•Ўҗ”ӮМҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮрҺАҺ{ӮөӮДҗVӢKҺжҗ…ӮрүВ”\ӮЖӮ·Ӯй“Ж—§ӮөӮҪҺ–ӢЖҺТӮӘ‘¶ҚЭӮөҒA‘ј•ыӮЙҗVӢKҺжҗ…Ӯр•K—vӮЖӮ·Ӯй—ҳҗ…ҺТӮМғOғӢҒ[ғvӮӘӮўӮДҒA‘o•ыӮӘҢрҸВӮЙӮжӮБӮДҺ–ӢЖ”пӮМ•ү’SӮЖҗ…ӮМ”z•ӘӮрҢҲӮЯӮйӮЖӮўӮӨӮөӮӯӮЭӮр‘z’иӮ·ӮкӮОӮнӮ©ӮиӮвӮ·ӮўҒB

Ғ@ӮҫӮӘҒAҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮМғӢҒ[ғӢӮНҒAӮЬӮёҢВҒXӮМ—ҳҗ…ҺТӮӘҺ–ӢЖӮМӮҪӮЯӮЙҺжҗ…Ӯр•K—vӮЖӮөҒAӮ»ӮкӮрҺАҢ»Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЙҗ…Һ‘Ң№ӮрҠJ”ӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮӘҠСӮ©ӮкӮДӮўӮйҒBҗ…—ҳҺg—pӮМүВ”ЫӮНҢҙ‘Ҙ“IӮЙҺжҗ…ҢыӮІӮЖӮЙҢВ•КӮЙ”»’fӮіӮкҒA—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜҒiӮВӮЬӮиҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҒjӮНҒAӮ»ӮМҺжҗ…ӮЙӮжӮБӮДүcӮЮ—ҳҗ…Һ–ӢЖӮМ–Ъ“IӮр’Bҗ¬Ӯ·ӮйӮЙ•K—vӮИ”НҲНӮЕӢ–ӮіӮкӮйҒB“Ж—§ӮөӮҪҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖҺТӮН‘z’иӮіӮкӮДӮўӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBҒi’ҚӮRҒj

Ғ@ӮұӮМҲбӮўӮНҒAҗ…”z•ӘӮМӮөӮӯӮЭӮӘҺеӮЖӮөӮДҺ‘Ң№ӮМҠJ”ӯҒE”z•ӘӮМҚҮ—қҗ«Ӯр–ЪҺwӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒAҗ…—ҳҺg—pӮМғӢҒ[ғӢӮНҗ…—ҳ—pӮМҠщ‘¶’ҒҸҳӮЙҗVӮҪӮЙҺQ“ьӮ·ӮйҸкҚҮӮрӢӯӮӯҲУҺҜӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҗ«ҠiӮМҚ·ӮЙӢNҲцӮ·ӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒA—„җм•ыҺ®ӮрҺАҢ»Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAӮұӮМ—јҺТӮМҚlӮҰ•ыӮМҲбӮўӮр’Іҗ®Ӯ·Ӯй•K—vӮЙ”—ӮзӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@Ӯ»ӮөӮДҒAӮұӮМ–в‘иӮр“ЛӮ«ӢlӮЯӮйӮЖҒAҗ…—ҳҺg—pӮМғӢҒ[ғӢӮНҗ…Һ‘Ң№ӮрҚЕ—LҢшӮЙ—ҳ—pӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҸ\•ӘӮЙӢ@”\ӮөӮДӮўӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©Ғi“–‘RҒAҢoҚПҚҮ—қҗ«ӮМҺАҢ»ӮИӮЗӮӘҸЕ“_ӮЖӮИӮлӮӨҒjҒAҗ…Һ‘Ң№ӮрҠJ”ӯӮөҗVӢKҺжҗ…ӮрүВ”\ӮЖӮ·ӮйӮжӮӨӮИҗ…ӢҹӢӢҺ–ӢЖҒi•K‘R“IӮЙҗ…Ӯр”„”ғӮ·ӮйӮжӮӨӮИӮөӮӯӮЭӮр”әӮӨӮЕӮ ӮлӮӨҒjӮрҗ…—ҳ—pӮМ’ҒҸҳӮЙӮЗӮМӮжӮӨӮЙ‘gӮЭ“ьӮкӮйӮ©ӮИӮЗҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЖҗ…—ҳҢ ӮЖӮМҠЦҢWӮрӮЯӮ®ӮйҠо–{“IӮИүЫ‘иӮЙҚsӮ«’…ӮӯӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮұӮМүЫ‘иӮНҒAҺжӮи‘gӮЮӮЙ—eҲХӮЕӮНӮИӮўҚў“пӮИғeҒ[ғ}ӮЕӮ ӮйӮӘҒAҢгӮЩӮЗҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЖҗ…—ҳҢ ӮЖӮМҠЦҢWӮрҚlӮҰӮйҚЫӮЙүьӮЯӮДҗGӮкӮйӮВӮаӮиӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮЖӮұӮлӮЕҒA—„җм•ыҺ®ӮНҒA“–ҸүӮМғӢҒ[ғӢӮЗӮЁӮиӮЙӮНү^—pӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮМҲк•”ӮӘҠ®—№ӮөӮҪҢгҒAҚHӢЖ—pҗ…ӮМҺщ—vӮӘҢё‘ЮӮөӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮіӮзӮЙҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮЙҠЦӮөӮД’nҲжҗUӢ»ҚфӮӘҺАҺ{ӮіӮкӮДүә—¬’nҲжӮМҗVӮҪӮИ•ү’SӮӘ•K—vӮЙӮИӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮаӮ ӮйҒB

Ғ@•\ӮЕҒA—ҳҗ…ҺТӮaӮЙӮжӮйҮ@Ғ–b/NӮМҺжҗ…ӢyӮСӮ»ӮМӮҪӮЯӮМ”п—p•ү’SӮӘҺАҢ»ӮөӮҪҢгҒAbӮӘҢёҸӯӮөӮДӮ»ӮМ—]Ҹи•ӘӮр—ҳҗ…ҺТӮ`ӮӘҺжҗ…Ӯ·ӮйҸкҚҮӮрҚlӮҰӮкӮОӮжӮўҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒAҺ–ӢЖҮTӢyӮСҮUӮЙҢWӮй•ү’SӮрӢП“ҷү»ӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮкӮОҒABӮЖAӮМӮ ӮўӮҫӮМӢа‘KӮМҺцҺуӮЙӮжӮй’Іҗ®ӮН•sүВ”рӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМҺжҲшӮМҗі“–җ«ӮНӢ^ӮнӮөӮўӮЖҢҫӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒBҺ–ӢЖҮTӮЖҺ–ӢЖҮUӮН•КӮМҺ–ӢЖӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮМ•ү’SӮаӮЬӮҪ•ӘӮҜӮДҚlӮҰӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮиҒAӮЬӮҪҺжҗ…—\’и—КӮМ‘ОүҝӮр”әӮӨҺжҲшӮНҒAҗ…—ҳҢ ҒiӮөӮ©ӮаӮўӮЬӮҫҺАҢ»ӮөӮДӮўӮИӮўӮ»ӮкҒjӮМ”„”ғӮ»ӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮіӮзӮЙҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯӮМҠЦҳAӮөӮҪ’nҲжҗUӢ»ҚфӮМүә—¬’nҲжӮМ•ү’SӮНҒA—ҳҗ…ҺТӮЕӮНӮИӮӯ’n•ыҢцӢӨ’c‘МӮӘ’SӮӨӮұӮЖӮЖӮіӮкӮҪӮ©ӮзҒA—ҳҗ…ҺТҠФӮМҗ…”z•ӘӮҫӮҜӮрҺи’iӮЙ”п—p•ү’SӮрӢП“ҷү»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮН“пӮөӮӯӮИӮБӮҪҒBӮВӮЬӮиҒA“–ҸүӮМғӢҒ[ғӢӮМ‘O’сӮӘ•цӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@Ӯ»ӮөӮДҺАҚЫӮЙӮаҒAҸәҳa49”NҒi1974ҒjҒA”ъ”iҢОҠJ”ӯҺ–ӢЖӮН“–ҸүӮМҗ…”z•ӘӮ©ӮзҗШӮи—ЈӮөҒA“ҜҺ–ӢЖӮЙӮжӮйҠJ”ӯҗ…—КҒi–Ҳ•b40m3ҒjӮМҗVӮҪӮИ”z•ӘғӢҒ[ғӢӮӘҢҲ’иӮіӮкӮҪҒBӮұӮМғӢҒ[ғӢӮНҒAғtғӢғvғүғ“ӮМҗVӢKҺщ—v‘z’иӮрҠо‘bӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮН•ПӮнӮиӮӘӮИӮўӮӘҒAӮЬӮё•{Ң§•КҒAҸгҚHҗ…•КӮЙ”z•ӘӮөҒAӮ»ӮМ”z•ӘҳgӮМ’ҶӮЕ“–Һ–ҺТӮӘӮіӮзӮЙӢҰӢcӮөӮДҚЕҸI“IӮИ”z•ӘӮрҢҲӮЯӮйӮЖӮўӮӨ“с’iҠKӮМ”z•Ә•ыҺ®ӮЙ•ПҚXӮіӮкӮҪҒB’n•ыҢцӢӨ’c‘МҠФӮМғoғүғ“ғXӮрӮжӮиҸdҺӢӮ·Ӯй•ыҢьӮӘӮӨӮ©ӮӘӮҰӮйҒBӮұӮМӮЖӮ«ҢҲӮЯӮзӮкӮҪ”z•ӘӮН•Ҫҗ¬ӮR”NҒi1991ҒjӮЙҚД“x•ПҚXӮіӮкӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҚЫӮЙӮНҒA•{Ң§ҠФӮМ”z•ӘӮН•ПҚXӮ№ӮёҒAҠe•{Ң§“аӮЕҸгҚHҗ…ӮМ”z•ӘӮӘҢ©’јӮіӮкӮҪҒB

Ғ@ҢӢӢЗҒAҚЕҸI“IӮЙҸdҺӢӮіӮкӮҪӮМӮНҗ…Һ‘Ң№ӮМ’nҲжҠФ”z•ӘӮҫӮБӮҪҒBҗ…Һ‘Ң№ӮМ•Ҡ‘¶—КӮӘ’nҲжҠJ”ӯӮМүВ”\җ«Ӯрҗ§–сӮ·ӮйӮ©ӮзӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИ’nҲжҠФӮМҗ…”z•ӘӮМ’Іҗ®ӮӘүВ”\ӮЙӮИӮБӮҪӮМӮНҒA—„җм•ыҺ®ӮЙ‘ҰӮөӮҪҗ…—ҳҢ ӮМҺжӮиҲөӮўӮӘ”FӮЯӮзӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮБӮҪҒB

|

|

|

|

|

|

|

Ғi’ҚӮPҒj”ъ”iҢОҠJ”ӯӮрӮЯӮ®Ӯй’nҲжҠФӮМ’Іҗ®ӮНҒAҺЎҗ…ҲА‘S“xӮрҢьҸгӮіӮ№ӮҪӮўӮЖӮўӮӨҺ үкҢ§ӮЖҒA—ҳҗ…—КӮрҠg‘еӮөӮҪӮўҚгҗ_’nҲжӮЖӮМӮ ӮўӮҫӮМ—ҳҠQ’Іҗ®ӮӘ‘еӮ«ӮИҸЕ“_ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢoҲЬӮН•ЎҺGӮЕҒA—қүрӮ·ӮйӮМӮН—eҲХӮЕӮНӮИӮўӮӘҒA‘еӮЬӮ©ӮЙӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙҗ®—қӮЕӮ«ӮжӮӨҒBҒiҺ–ҺАҠЦҢWӮНҒAҒu”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯҺ–ӢЖ25”NӮМӮ ӮдӮЭҒvҒi”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯӢҰӢcүп•ТҒA1997”N8ҢҺҒjӮрҺQҚlӮЙӮөӮҪҒBҒj

Ғi’ҚӮPҒj”ъ”iҢОҠJ”ӯӮрӮЯӮ®Ӯй’nҲжҠФӮМ’Іҗ®ӮНҒAҺЎҗ…ҲА‘S“xӮрҢьҸгӮіӮ№ӮҪӮўӮЖӮўӮӨҺ үкҢ§ӮЖҒA—ҳҗ…—КӮрҠg‘еӮөӮҪӮўҚгҗ_’nҲжӮЖӮМӮ ӮўӮҫӮМ—ҳҠQ’Іҗ®ӮӘ‘еӮ«ӮИҸЕ“_ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢoҲЬӮН•ЎҺGӮЕҒA—қүрӮ·ӮйӮМӮН—eҲХӮЕӮНӮИӮўӮӘҒA‘еӮЬӮ©ӮЙӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙҗ®—қӮЕӮ«ӮжӮӨҒBҒiҺ–ҺАҠЦҢWӮНҒAҒu”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯҺ–ӢЖ25”NӮМӮ ӮдӮЭҒvҒi”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯӢҰӢcүп•ТҒA1997”N8ҢҺҒjӮрҺQҚlӮЙӮөӮҪҒBҒj

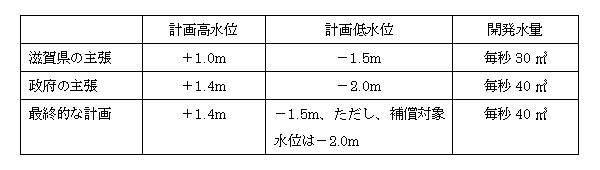

Ү@Ғ@—„җмүНҗ…“қҗ§ҢvүжҒi1940Ғj

Ғ@‘S‘МӮМҢvүжӮНҒA—ҳ—pҚӮҗ…ҲКҒ{0.8ӮҚҒA—ҳ—p’бҗ…ҲКҒ|1.8mҒAҸнҺһ—ҳ—pҗ…—К–Ҳ•b145m3ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA‘жӮPҠъҺ–ӢЖҒi1943Ғ`1951ҒjӮМӮЭҺАҺ{ӮіӮкӮҪӮМӮҝҒA’ҶҺ~ӮіӮкӮҪҒB‘жӮPҠъҺ–ӢЖӮЙӮжӮй”ъ”iҢОӮМ—ҳ—pҗ…ҲКӮНҒAҚӮҗ…ҲКҒ{0.3mҒA’бҗ…ҲКҒ|1.0mӮЕҒAҸнҺһҺg—pҗ…—КӮН–Ҳ•b120m3ӮЕӮ ӮйҒB

ҮAҒ@”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯӢҰӢcүп“ҷӮЙӮжӮйҢҹ“ўҒi1956Ғ`1964Қ Ғj

Ғ@ҺнҒXӮМҲДӮӘҢҹ“ўӮіӮкӮҪҒBӮұӮұӮЕӮМҢҹ“ўӮӘҒAҢ»ҚЭӮМ”ъ”iҢОҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪӮӘҒA’сҸoӮіӮкӮҪҲДӮНҒA‘еӮЬӮ©ӮЙҺҹӮМӮжӮӨӮЙҗ®—қӮЕӮ«ӮйҒB

ъ@Ғ@“м–k’чӮЯҗШӮиҲДҒF”ъ”iҢОӮр’з–hӮЙӮжӮБӮД–kҢОӮЖ“мҢОӮЙ“с•ӘӮөҒA–kҢОӮМҗ…ҲКӮрҒ|3.0mҒA“мҢОӮМҗ…ҲКӮрҒ}0.0mӮЖӮөӮДҒA–kҢОӮМҒ}0.0Ғ`3.0mӮМӮЭӮрҺЎҗ…ҒA—ҳҗ…ӮЙ—ҳ—pӮ·ӮйҒB“п“_ӮНҒAҢО–kҒAҢО“мӮМ’nҲж•Ә’fӮЕӮ ӮйҒB

ъAҒ@ғhҒ[ғiғcҲДҒF”ъ”iҢОӮрҗ…җ[5mӮЕҠВҸуӮЙ“с•ӘӮөҒAҠOҢОӮрҸнҺһҗ…ҲКҒ|0.3mӮЙ•ЫӮВӮЖӮЖӮаӮЙҒA“аҢОӮрҗ…ҲКҒ|3.0mӮЬӮЕ—ҳ—pӮ·ӮйҒBӮҫӮӘҒAҢ»ҺАҗ«ӮЙ–RӮөӮўҒB

ъBҒ@ғpғCғv‘—җ…ҲДҒF”ъ”iҢОӮ©Ӯзғgғ“ғlғӢҒiү„’·–с40kmҒjӮЙӮжӮи–Ҳ•b20m3ӮМҗ…Ӯр’јҗЪӮЙҚгҗ_’nӢжӮЦ‘—җ…Ӯ·ӮйҒBӮ»ӮМҚЫҒA—ҳҗ…ҺТӮ©Ӯзҗ…Һg—p—КӮр’ҘҺыӮ·ӮйҒBӮҫӮӘҒAҗ…—ҳҢ ӮМҺжӮиҲөӮўӮвҒAҺ–ӢЖ”п•ү’SӮЙӮВӮўӮДҚҮҲУӮр“ҫӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB

ъCҒ@ҢО’Ҷ’зҲДҒFҗ…’ҶӮаӮ®ӮиүҒӮЕ”ъ”iҢОӮр“м–kӮЙ’чӮЯҗШӮйҒBӮаӮ®ӮиүҒӮМҚӮӮіӮНҒ|1.4mӮЖӮөҒAӮ»ӮМҗ…ҲКӮЬӮЕӮН‘SҢОӮМ—e—КӮрҒA–kҢОӮМӮЭӮНӮіӮзӮЙҗ…ҲКҒ|3.0mӮЬӮЕ—ҳ—pӮ·ӮйҒB’nҲжҠJ”ӯӮЙӮаҢҫӢyӮіӮкӮҪҲДӮҫӮБӮҪӮӘҒAүeӢҝӮӘ‘еӮ«Ӯ·Ӯ¬ӮйӮЖӮўӮӨ”Ҫ‘ОҲУҢ©ӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒB

ҮBҒ@”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯҢvүжҒi1968Ғ`1972Ғj

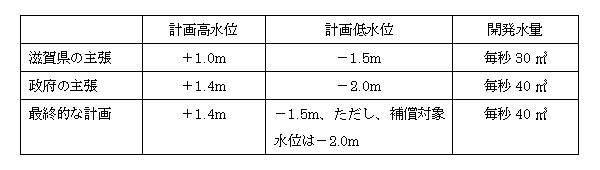

Ғ@‘SҢОӮр—ҳ—pӮөҒAҺЎҗ…ӮМҢьҸгҒA—ҳҗ…ӮМҠg‘еҒA’nҲжҠJ”ӯӮр‘ҚҚҮ“IӮЙҺАҢ»Ӯ·ӮйҒBҢvүж’Іҗ®ҸгӮМ‘еӮ«ӮИҳ_“_Ӯр‘О”дӮ·ӮйӮЖҒAҺҹӮМ•\ӮМӮЖӮЁӮиӮЕӮ ӮйҒBҒ@Ғ@Ғ@

|

|

|

|

Ғ@ӮұӮұӮЕ’ҚҲУӮ·ӮЧӮ«ӮНҒAҚЕҸI“IӮИҢvүжӮЙӮЁӮҜӮй•вҸһҗ…ҲКӮЕӮ ӮйҒBҢОҗ…ҲКӮМ’бүәӮЙ”әӮӨ‘№Һё•вҸһӮЙ“–ӮҪӮБӮДӮНҒAҒ|1.5mӮЕӮНӮИӮӯҒAҒ|2.0mӮЬӮЕӮМ’бүәӮр‘z’иӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮұӮкӮНҒA”сҸнҠүҗ…ҺһӮЙ‘ОүһӮ·ӮйӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB—ҳ—p’бҗ…ҲКӮрҒ|1.5mҒAҠJ”ӯҗ…—КӮр–Ҳ•b40m3ӮЖӮ·ӮкӮОҒAҒ|2.0mӮЬӮЕ—ҳ—pӮ·ӮйҸкҚҮӮЙ”дӮЧӮД—ҳҗ…ҲА‘S“xӮӘ’бүәӮ·ӮйҒB”сҸнҠүҗ…ҺһӮМ’Іҗ®ӮӘҲк‘w•K—vӮЙӮИӮйӮЕӮ ӮлӮӨӮӘҒAӮ»ӮМҚЫӮЙ‘I‘рӮМ•қӮрҠg‘еӮ·ӮйӮҪӮЯӮМ‘[’uӮЖҚlӮҰӮДӮжӮўҒBӮИӮЁҒA”сҸнҠүҗ…ҺһӮЙӮЁӮҜӮйҗЈ“cҗфүҒӮМ‘ҖҚмӮНҒAҠЦҢW•{Ң§’mҺ–ӮМҲУҢ©Ӯр’ҘӮөӮДҢҡҗЭ‘еҗbӮӘҢҲ’иӮ·ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB

Ғ@ӮұӮМҢoҲЬӮ©ӮзҒA“сӮВӮМӮұӮЖӮрҺАҠҙӮ·ӮйҒB‘жҲкӮНҒA‘SҢОӮр—ҳ—pӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҢҲ’fӮМҗіӮөӮіӮЕӮ ӮйҒBҗ…ҺҝӮвҺ©‘RҠВӢ«ӮМ•Ы‘SҒA’nҲжҺРүпӮМҲк‘Мҗ«ӮМҲЫҺқҒAҗ…ҸzҠВғVғXғeғҖӮМҠЗ—қӮИӮЗӮрҚlӮҰӮкӮОҒAҢОӮр•Ә’fӮ·Ӯй•ы–@ӮӘҚМ—pӮіӮкӮҪӮИӮзӮОӮ»ӮМ‘ОүһӮН”сҸнӮЙ“пӮөӮўӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒBҢш—Ұҗ«ӮМӮЭӮЕӢcҳ_ӮөӮИӮўӮұӮЖӮӘҗіӮөӮў”»’fӮЙ“ұӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@‘ж“сӮНҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮМ‘ҚҚҮҗ«ӮЕӮ ӮйҒBҗ…Һ‘Ң№ӮМҠm•ЫӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҗ…Ң№’nҲжӮМҸ«—ҲӮрҢ©җҳӮҰӮДҺ–ӢЖӮр‘ҚҚҮ“IӮЙ“WҠJӮ·ӮйҢvүжӮр–ЪҺwӮөӮҪӮұӮЖӮӘҒA•қҚLӮўҚҮҲУӮр‘ЈӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB•Ы‘SҒEҺЎҗ…ҒE—ҳҗ…ӮМғjҒ[ғYӮӘҚц‘ҺӮ·Ӯй’·ӮўҢoҲЬӮрҢoӮҪӢcҳ_ӮМүЯ’цӮӘҗ¶ӮсӮҫ’mҢbӮИӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒB

ӮИӮЁҒA”ъ”iҢО‘ҚҚҮҠJ”ӯҺ–ӢЖӮНҒA•Ҫҗ¬ӮS”NҒi1992ҒjӮЙҠTҗ¬ҒA•Ҫҗ¬8”NҒi1996ҒjӮЙҠ®җ¬ӮөӮҪҒBҺЎҗ…ҒEҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮМӮҪӮЯӮМҺ–ӢЖ”пҒiҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҢц’cҺ–ӢЖ”пҒjӮНҒA–с3,513үӯү~ҒA’nҲжҠJ”ӯҺ–ӢЖӮрҠЬӮЮ‘ҚҺ–ӢЖ”пӮНҒA–с1’ӣ9,055үӯү~ӮЕӮ ӮБӮҪҒB

Ғi’ҚӮQҒjҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮЖӮН•КӮЙҒAҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮМ“ҜҺһҗ\җҝӮМҢҙ‘ҘӮӘӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒAҗ…—ҳҺg—pӮМӮҪӮЯӮМӢ–үВӮрҗ\җҝӮ·ӮйҸкҚҮҒA—¬җ…ӮМҗи—pӮМӢ–үВҒiүНҗм–@‘ж23ҸрҒjӮМӮЩӮ©ҒAӮ»ӮкӮЙ”әӮБӮД•K—vӮЖӮИӮй“y’nӮМҗи—pӮМӢ–үВҒi“Ҝ–@‘ж24ҸрҒjҒAҚHҚм•ЁӮМҗV’z“ҷӮМӢ–үВҒi“Ҝ–@‘ж26ҸрҒjҒA“y’nӮМҢ@Қн“ҷӮМӢ–үВҒi“Ҝ–@‘ж27ҸрҒjҒAүНҗм•Ы‘SӢжҲжӮЙӮЁӮҜӮйҚsҲЧӮМӢ–үВҒi“Ҝ–@‘ж55Ҹр‘ж1ҚҖҒjӮИӮЗӮМҗ\җҝӮр“ҜҺһӮЙҚsӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨҢҙ‘ҘҒiүНҗм–@Һ{ҚsӢK‘Ҙ‘ж39ҸрҒjӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒA—¬җ…ӮМҗи—pӢyӮСӮұӮкӮзӮМҚsҲЧӮМ‘S‘МӮНҲкӮВӮМҺ–ӢЖӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒAүНҗмҠЗ—қҸгӮ©ӮзӮа“ҜҺһӮЙҗiӮЯӮй•K—vӮӘӮ ӮйӮҪӮЯӮЖӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮМҸкҚҮӮЙӮНҒA‘јӮМүНҗмӮЙҠЦӮ·ӮйҚsҲЧӮЙӮВӮўӮДӮа“ҜҺһҗ\җҝӮМ‘ОҸЫӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB

Ғ@ӮҫӮӘҒAҗ…—ҳҢ ӮМҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮрӮЗӮМӮжӮӨӮЙҚlӮҰӮйӮ©ӮНҒAҚsҗӯҺи‘ұӮ«ӮМ–в‘иӮЕӮНӮИӮӯҒAҗ…—ҳ—pӮМ’ҒҸҳӮрҲЫҺқӮ·ӮйҸкҚҮӮЙҒAҗ…—ҳҺg—pӮЖӮўӮӨҢВҒXӮМҚsҲЧӮЙ’…–ЪӮ·ӮйӮМӮ©ҒAҗ…ҺщӢӢӮвҗ…ҸzҠВӮМ’ҒҸҳӮЙ’…–ЪӮ·ӮйӮМӮ©ӮЖӮўӮӨ‘I‘рӮЖ–§җЪӮИҠЦҢWӮЙӮ ӮйҒBҗ…—ҳ—pӮӘҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯӮЙҲЛ‘¶Ӯ·ӮйҢXҢьӮрӢӯӮЯӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAҢгҺТӮМ—v‘fӮӘӮжӮиҸd—vӮЖӮИӮБӮДӮ«ӮҪӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮЖӮ«ҢВ•Кҗ«ӮМҢҙ‘ҘӮрӮЗӮМӮжӮӨӮЙ•ЫӮВӮ©ӮӘ–вӮнӮкӮйӮЙҺҠӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғi’ҚӮRҒj“Ж—§ӮөӮҪҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖҺТӮЖӮөӮДҒA“Ж—§Қsҗӯ–@җlҗ…Һ‘Ң№Ӣ@Қ\ҒiӢҢҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҢц’cҒjӮӘӮ ӮйҒBӮҫӮӘҒA“ҜӢ@Қ\ӮМҢҡҗЭҠЗ—қӮ·Ӯй“Б’иҺ{җЭҒiҚ^җ…–hҢдӮМӢ@”\–”ӮН—¬җ…ӮМҗіҸнӮИӢ@”\ӮМҲЫҺқӮЖ‘қҗiӮрӮ»ӮМ–Ъ“IӮЙҠЬӮЮ‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖҒAүНҢыүҒҒAҢОҸАҗ…ҲК’ІҗЯҺ{җЭӮ»ӮМ‘јӮМҗ…Һ‘Ң№ӮМҠJ”ӯ–”ӮН—ҳ—pӮМӮҪӮЯӮМҺ{җЭҒjӮНҒAүНҗмҠЗ—қҺ{җЭӮЖӮіӮкӮДӮЁӮиҒi“Ж—§Қsҗӯ–@җlҗ…Һ‘Ң№Ӣ@Қ\–@‘ж17ҸрҒjҒAӮ»ӮМҢҡҗЭҒAҠЗ—қӮНүНҗмҠЗ—қҺТӮМҢ ҢАӮЖӮөӮДҚsӮнӮкӮйҒBҸ]ӮБӮДҒA—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜӮЙҠЦӮөӮДӮаҗ…—ҳҺg—pӢ–үВӮр—vӮөӮИӮўҒBҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖҺТӮӘҗ…—ҳҢ Ӯр—LӮ·ӮйҺ–‘ФӮНҗ¶Ӯ¶ӮДӮўӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮөҒAҢҡҗЭӮіӮкӮҪ“Б’иҺ{җЭӮНҒA“ҜӢ@Қ\ӮӘ—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜӮЙҠЦӮ·Ӯйҗ…—ҳҢ Ӯр—LӮ·ӮйҸкҚҮӮЖ“Ҝ—lӮМҚlӮҰ•ыӮЕҠЗ—қҒEү^—pӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA—ҳҗ…ҺТӮНҒAӮ»ӮМҢҡҗЭҒEҠЗ—қӮЙ—vӮ·Ӯй”п—pӮр•ү’SӮ·ӮйӮЩӮ©ҒAҺжҗ…“ҷӮМӮҪӮЯӮЙӮН•К“rӮМҗ…—ҳҢ ӮӘ•K—vӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮұӮМӮжӮӨӮИҒAҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ–ӢЖӮЖҗ…—ҳ—pӮЖӮр•Ә—ЈӮөӮДҒA‘OҺТӮЙҠЦӮөӮДӮНҗ…—ҳҢ Ӯр—vӮөӮИӮўӮЖӮўӮӨӮөӮӯӮЭӮНҒAүНҗмҠЗ—қҺТӮӘҢҡҗЭӮ·Ӯй‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖӮЙҠЦӮөӮДҸүӮЯӮД‘nҗЭӮіӮкӮҪҒi“Б’и‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖ–@ҒAҸәҳa32”NҒi1957ҒjҢц•zҺ{ҚsҒjҒBҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҢц’cҒiҸәҳa37”NҒi1962ҒjҗЭ—§ҒjӮМӮөӮӯӮЭӮНҒAӮЩӮЪӮ»ӮкӮр“ҘҸPӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB—јҺТӮМҲбӮўӮНҒAҢҡҗЭҒEҠЗ—қӮМ”п—pӮр•ү’SӮөӮҪ—ҳҗ…ҺТӮӘҗ…Һ‘Ң№ҠJ”ӯҺ{җЭӮр—ҳ—pӮ·ӮйҢ —ҳӮрҠm•ЫӮ·Ӯй•ы–@ӮЕӮ ӮиҒA‘OҺТӮНҒA—ҳҗ…ҺТӮӘҺ{җЭӮЙҒuғ_ғҖҺg—pҢ ҒvҒi‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖӮЙӮжӮйҲк’и—КӮМ—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜӮрҲк’иӮМ’nҲжӮЙӮЁӮўӮДҠm•ЫӮ·ӮйҢ —ҳҒA•ЁҢ ӮЖӮіӮкӮйҒjӮр—LӮ·ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒAҢгҺТӮНҒA“ҜҢц’cӮМҺ–ӢЖҺАҺ{ҢvүжӮЙ—ҳҗ…ҺТӮр–ҫӢLӮөҒA“ҜҢvүжӮМҸ…ҺзӮрҗӯ•{ӮӘҠД“ВӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮи—ҳҗ…ҺТӮМҢ —ҳӮр•Ы‘SӮ·Ӯй•ы–@ӮӘҺжӮзӮкӮДӮўӮйҒB‘OҺТӮӘ•ЁҢ “IӮИҠЦҢWӮЕӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒAҢгҺТӮНҚВҢ “IӮИҠЦҢWӮЕӮ ӮйӮЖ—қүрӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮжӮӨҒB

Ғ@ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒA“Б’иӮМ—ҳҗ…Һ–ӢЖӮМӮҪӮЯӮМ—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜӮЙҠЦӮөӮДӮНҒA—ҳҗ…ғ_ғҖӮвҺЎҗ…ғ_ғҖӮЖҢ“—pӮМ‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖӮМӮжӮӨӮЙ—ҳҗ…ҺТӮӘҗ…—ҳҢ ӮЙҠоӮГӮўӮДҚsӮӨҸкҚҮӮЖҒA“Б’и‘Ҫ–Ъ“Iғ_ғҖӮвҗ…Һ‘Ң№Ӣ@Қ\ӮМ“Б’иҺ{җЭӮМӮжӮӨӮЙүНҗмҠЗ—қҚsҲЧӮЖӮөӮДҚsӮӨҸкҚҮӮЖӮўӮӨ“сӮВӮМҺжӮиҲөӮўӮӘ•А‘¶ӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҠЗ—қҒEү^—pӮЙ“–ӮҪӮБӮДӮМҚlӮҰ•ыӮЙӮН‘еӮ«ӮИҲбӮўӮНӮИӮўҒBӮЬӮҪҒAӮИӮә“сҺн—ЮӮМҲЩӮИӮйҺжӮиҲөӮўӮӘ•K—vӮЙӮИӮБӮҪӮМӮ©ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҢгӮЩӮЗӢб–ЎӮ·Ӯй—\’иӮЕӮ ӮйҒB

|

|

|

|

|

ҒmҠЦҳAғ_ғҖҒn

Ғ@”ъ”iҢОҠJ”ӯ

|

ӮұӮкӮНӨўҢҺҠ§АЮС“ъ–{ЈӮЙҢfҚЪӮіӮкӮҪӮаӮМӮМ“]ҚЪӮЕӮ·Ў

(2006”N4ҢҺҚмҗ¬)

ӮІҲУҢ©ҒAӮІҠҙ‘zҒAҸо•с’сӢҹӮИӮЗӮӘӮІӮҙӮўӮЬӮөӮҪӮзҒA

ӮЬӮЕӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ҒB

|

|

Ғy ҠЦҳAӮ·Ӯй ҒuӮұӮМӮІӮлҒvҒuғeҒ[ғ}ғyҒ[ғWҒvҒz

Ғ@Ғiҗ…—ҳҢ Ғj

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮPҒjҒ|җ…—ҳ—pӮМғӢҒ[ғӢҒ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮQҒjҒ|•Ә җ…Ғ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮRҒjҒ|җ…—ҳҢ ӮМҲЪ“]Ғ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮSҒjҒ|–Lҗ…ӮМ—ҳ—pӮЖҠүҗ…’Іҗ®Ғ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮTҒjҒ|үНҗмӢ@”\ӮМҲЫҺқҒ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮVҒjҒ|—¬җ…ӮМ’ҷ—ҜҒ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮWҒjҒ|җ…ҢoҚПҒ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒiӮXҒjҒ|җ…ҺҝҒ|

Ғ@Ғ@[ғe] җ…—ҳҢ ӮЖғ_ғҖҒi10ҒEҚЕҸIүсҒjҒ|җ…ҸzҠВӮЖ—¬ҲжҒ|

Ғ@Ғ@[Ӯұ] ғ_ғҖҗҸ‘z Ғ` җ…—ҳҢ

|

|

|