���@�J�@���@�@�r�@��

�݂��ّ����������@����

�@

|

|

�V�@��s�I�Ȑ������J��

|

�i�P�j���ړI�_���̌��ݎ�@

�@�_�����݂ɓK����n�_�͌����Ă���B���ړI�_���͂��̒n�_��L���Ɋ��p���邽�߂̒m�b�ł��邪�A���ꂼ��̗p�r�ɋ�����҂������Ō��݂���̂������ł���B���Ɏ����p�r���܂ޑ��ړI�_���́A�͐�Ǘ��{�݂Ƃ̌��p�H�앨�Ƃ��Č��݁E�Ǘ�����邱�ƂƂȂ�i�͐�@��17���y�ё�51���j�B���̏ꍇ�A�_���������y�ѕs����p�r�ɋ�����̂��͐�Ǘ����ł���H�����͉͐�Ǘ��s�ׂƂ��ĂȂ���邪�A����ȊO�̗p�r�ɋ�����҂́A�H���Ȃǂ̂��߂ɉ͐�@�̋���K�v�Ƃ��邾���łȂ��A�����g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Đ����g�p�́A�_���ɂ�闬���̒����݂̂Ȃ炸�A�搅�Ȃǐ����p�̂��߂ɕK�v�ȗ�����p����̓I�ɑ����Ă��̉ۂ���������f����邱�ƂƂȂ�B

�@���ہA�����̗�����p�݂̂ł͗����̖ړI��B���ł��Ȃ��B�_���ɂ�钙���E�⋋�ɂ���Đ��藧�����p�̂��߂��������́A�����̂��߂̗�����p�Ǝ搅�̂��߂̗�����p�Ƃ���̓I�ɉ^�p�ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ�����A���҂����Ď�舵�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�Ƃ��낪���̌����ɂ͑傫�ȗ�O������B���葽�ړI�_���ƓƗ��s���@�l�������@�\�i���������J�����c�j�ɂ�鐅�����J���{�݁i�������A�����p�r���܂ނ��̂Ɍ�����A������u����{�݁v�Ƃ����j�ł���B���葽�ړI�_���́A���������łȂ������p�r�����܂߂č��y��ʑ�b������_����V�z���邵���݂ɂ�茚�݂����_���ł���A�܂��A�������@�\�̓���{�݂́A�@�\���P�Ƃ̎��Ǝ�̂ƂȂ��Ď����p�r�����܂ޑ��ړI�_���������݂��邵���݂ɂ�茚�݂������̂ł���B

���̓��ނ̎{�݂́A�͐�Ǘ��{�݂Ƃ���A���̌��݁E�Ǘ��͉͐�Ǘ��s�ׂƂ��čs���邩��A�����̂��߂̐����g�p�Ɋւ��Ă�������p�̋��Ȃǂ�K�v�Ƃ��Ȃ��B�����̎{�݂ɂ�闬���̒����E�⋋�ɂ���Ď搅�ʂ��m�ۂ���҂́A�搅�̂��߂̐����g�p����݂̂Ő����p�������ł���B�܂�A�����̂��߂̗����̐�p�ƁA�搅�̂��߂̗����̐�p�Ƃ��������Ď�舵����̂ł���B

�@�������A�搅�҂̓_�����ݔ�S���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̃_���ɂ�钙���E�⋋���m�ۂ��邽�߂̖@�I�Ȍ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̂��߂̐�������L���Ȃ��̂�����A�����Ǝ搅�Ƃ̊W�m�ɂ��邵���݂��K�v�ƂȂ�B���̂��߂ɁA���葽�ړI�_���̏ꍇ�ɂ́A�����҂��_���ɂ����ʂ̗����̒��������̒n��ɂ����Ċm�ۂ��錠���i�_���g�p���A�����Ƃ����j�������Ƃɂ���āA�@�\�̓���{�݂̏ꍇ�ɂ́A�@�\�������̒����E�⋋�̋`�������{�����̏���E���s���ē��邱�Ƃɂ���āi�����҂͋@�\�ɑ��ė��������������L����ƍl���Ă悢�ł��낤�B�j�A���ꂼ�꒙���E�⋋���m���Ȃ炵�߂Ă���B

�@����ɂ́A�����̓��ނ̎{�݂ɂ��ẮA�����҂��m�肵�Ȃ��܂܂Ń_�����݂ɒ��肷�邱�Ƃ��ł���B���葽�ړI�_���̏ꍇ�ɂ́A�^�����ɂ��ЊQ�̔�����h�~�E�y������ً}�̕K�v��A���̎��v���\���ɂ��肻�̋������m�ۂ���ً}�̕K�v������Ƃ��ɂ́A�_���g�p���ݒ�\��ҁi�܂藘���ҁj������̂܂܂ł���{�v������肵�Ď��Ɖ����邱�Ƃ��F�߂��Ă���B�܂��A�@�\�̐������J���{�݂̏ꍇ�́A�������J����{�v���i�t���v�����A�V���n�ɂ��č��肳��Ă���j�Ɋ�Â��Ĕ�p���S�҂����炩���ߌ��܂��Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A���̎҂͗����҂ł���K�v�͂Ȃ��A���H���ɕK�v�Ȏ��Ǝ��{�v��ɂ����Ă͓s�{���Ȃǂ���p���S�҂ƂȂ�A�搅�J�n���܂łɍŏI�I�ȗ����ҁi���̎҂��搅�̂��߂̐�������j���m�肷��悤�Ȏ�舵�����\�ł���B

�@����́A�������搅���番�����邱�Ƃ̔��W�ƍl���邱�Ƃ��ł��邪�A�搅�҂�����̐����g�p��F�߂邱�Ƃ��Ӗ�����B��������Ɏ搅���邽�߂ɂ͎搅�҂��m�肵�A���̎҂��搅�̂��߂̐�������L���邱�Ƃ��K�v�ł���B�������A�����p�����̎��_�ł��������A�_�����݂ɒ��肷�鎞�_�ŐV���Ȏ搅�̎Q�����m�肷�邱�ƂɂȂ�̂ł���B

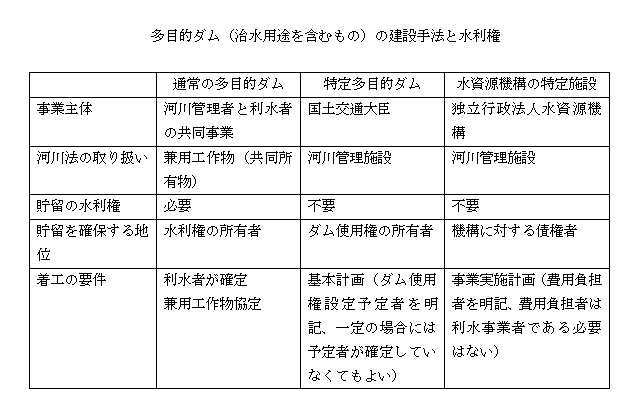

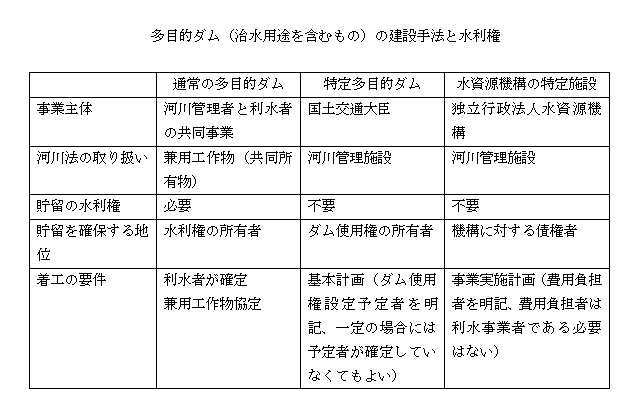

���̂悤�ɁA���葽�ړI�_���Ɛ������@�\�̓���{�݂Ɋւ��ẮA�i�@�j�����g�p���Ǝ搅�Ƃɕ������邱�ƁA�i�A�j�����҂��s�m��Ȓi�K�ŐV�K�����̔������m�肷�邱�ƁA�Ƃ�����O�I�Ȑ������̎�舵�����F�߂��Ă���̂ł���B���������A�\�̂悤�ɂȂ�B

|

|

|

| �@ |

|

|

|

�@�ł́A�Ȃ����̂悤�ȗ�O���K�v�ƂȂ����̂ł��낤���B�傫����̎�����낤�B

�@��́A�_���T�C�g���ŗL���Ɋ��p�����{�ݐ�������������K�v��A�����̐����v�ɉ����邽�߂ɒ����I�Ȏ��_�Ő������̊J����i�߂�K�v�ɉ����邽�߂ł���B

�@���p�H�앨�ɂ�鑽�ړI�_���̌��݂̂����݂ł́A�e�����҂̐����p�v�悪���ׂĖ��m�łȂ���Ό��݂ɒ���ł��Ȃ��i���H��̂̌����B�Ȃ�����I�Ɍ��݂��s�����邱�Ƃ��F�߂��Ă��邪�A�葱���̕X�ɉ߂��Ȃ��B���P�Q�Ɓj�B�]���āA������ً}���̍��������p�̕K�v�ɉ�����ꍇ�ł��A���̗������Ǝ҂̌v��m���҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���邢�́A���ʂ̕K�v�ɉ�����͈͂Ŏ��Ƃ�i�߂�Ƃ���A�_���n�_���\���ɗL�����p���邱�Ƃ͋Z�p�I�ɓ���ł��낤�B�_�����H��̌v��ύX�͋ɂ߂č���ł��邵�A����Ƀ_���T�C�g�̗L���������߂�_���ĊJ���Ȃǂ��o�ϓI�A�Z�p�I�ȉۑ肪�����B�ڍׂȐ����p�v��̊m���҂����ɐ�s�I�Ƀ_�����݂ɒ��肷��ق��������I�ł��邵�A�����I�ł�����B

�@���̂Ƃ��A�����̂��߂̐����g�p���搅�ƕ������āA���̐�s�I�Ȏ������\�Ƃ��邵���݂��K�v�ƂȂ����̂ł���B�����Ă��̂悤�ȗ�O����ʉ����邱�ƂȂ��A�����p�r���܂ޏꍇ�Ɍ��肵���͐�Ǘ����̌����ōs�����ƂƂ����̂ł���B�܂����̂悤�Ɏ�舵�������肷��A�����̂��߂̐����g�p���͕s�v�i�͐�Ǘ��s�ׂɂ��Ă͋��͕s�v�ł���j�ƂȂ邩��A�������������Ɨ��I�ɐ������邱�Ƃɂ͂Ȃ炸�A�����p�����ւ̉e�����ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł���ł��낤�B

������̎���́A���ړI�_���̎�v�ȗ����p�r�����d����s�s�p���ɕω����邱�Ƃɔ����A�͐여���߂��镝���傫���L���������Ƃł���B

�@���{�̑�K�͂ȃ_�����݂̗��j��U��Ԃ�ƁA���̐�삯�͓d���J���̗p�ɋ�����_���ł���B�_�������d�́A�L���𑽗ʂɒ������Đ��͂Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ���{�ł���B�܂��A�������͂����ɐ��͂ɕϊ��ł��邩��A�Η͔��d�Ɣ�r���Ĕ��d�ʂ̃R���g���[�����e�Ղł���B���ꍞ�ݎ��̔��d�ƈ���āA�_�������d�́A�d�͎��v�̕ω��ɉ����Ď��v�̃s�[�N���ɔ��d�����i�Ƃ��ē��ɗL�p�Ȃ̂��B�i���̋��ɂ̎p���A�g�������d�ł���B����́A��Ԃɗ]��d�͂ʼn��r�����r�ɗ��������ݏグ�Ēu���A���v�̃s�[�N���ɏ�r����̕����ɂ�蔭�d����Ƃ��������݂ł���B�j

�@�����āA�_������͔��d�@��ʉ߂��闬�ʂ��R���g���[�����邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��邪�A���̗��ʂ͕����ʂ��̂��̂ł���B�_������ɂ���ĉ͐�̗��ʂ�傫���ω�������قǁA�_�������d�̗L�v������葝�傷��Ƃ����W�ɂ���B�����A�͐여���̑傫�ȕω��́A�͐엘�p�Ȃǂɗl�X�ȋ����e�����y�ڂ��ł��낤�B�����ł�����ŏ����ɗ}���邽�߂ɁA���d��͋t���ߒn�ʼn͐여�ʂ߂��ė��������肳���邱�Ƃ��v������Ă���B�܂��A���d�_���͒ʏ�㗬���Ɍ��݂���邽�߁A���������Ɏ���Ԃɗ��������邱�Ƃ������B���d�_���́A�͐여���̕ω����ł������Ǐ��I�Ȃ��̂ɗ��߂�悤�^�p���邱�Ƃ������ł���A���̌����ɂ��������Ă������g�p�̖ړI��B�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B�i�������A���d�̂��߂̕����⓱���ǂ�A�˂邱�Ƃɂ��͐쐅�̃o�C�p�X�ɂ�蒆�������̗������ω����ĎЉ�I�Ȗ��ƂȂ�ꍇ������B���̂��ƂɊւ��ẮA�u�������ƃ_���i�T�j�v���Q�Ƃ��ꂽ���B�j

�@�Ƃ��낪�A���x�o�ϐ����̊J�n�ƂƂ��ɁA�s�s�p���̎��v�����債�A���̋����̂��߂ɑ�K�͂Ȑ������J�����K�v�ƂȂ����B�����ēs�s�p���̗p�ɋ������K�͂ȃ_���́A���d�p�̃_���Ƃ͈���āA���̕⋋���𗘗p����n�_�i�܂�搅�n�_�j�̓_�����牓������Ă���ꍇ�������B���Ƃ��ƃ_������̒������̕⋋�́A���Y�搅�ɂ�葼�̐����g�p�y�ы��ƂɎx�Ⴊ�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɍs���̂ł��邪�A�����̎搅�n�_�܂ł̊Ԃɂ́A���̐����p��x�삩��̗����ȂǗ����ɉe�����y�ڂ��l�X�ȗv��������A���ǁA���̊�n�_�̗��ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ�ڕW�Ƀ_���𑀍삷�邱�ƂɂȂ�B�L��ɂ킽�闬���̒������K�v�ƂȂ�̂ł���B�i�_������ɂ�闬�������̎��Ԃɂ��ẮA���Ƃ��u�������ƃ_���i�R�j�v�̐}���Q�Ƃ��ꂽ���B�j

�@���̂悤�ȍL��I�ȗ��������́A�͐�̗��p���Ԃ𑍍��I�ɔc�����A�������ɂ͓K�ɑΏ����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�ȂǁA�搅���m�ۂ��邱�Ƃ����ɗ��܂�Ȃ��A�͐�̗��p�S�̂ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��s�ׂł���B����ɂ́A�����p�r���܂ޑ��ړI�_���̑���́A�����Ǝ����Ƃ����قȂ鐫�i�̗��������@�\������������Ƃ���������i���Q�Q�Ɓj�B�]���āA���̂悤�ȋ@�\��K�ɔ���������ɂ́A�͐�Ǘ��̈�Ƃ��đ��ړI�_�������݁E�Ǘ�����ق������]�܂����B

�@�͐�Ǘ��҂��A�����p�r���܂߂Ĉꌳ�I�Ƀ_�������݁E�Ǘ����邵���݂��������ꂽ�w�i�ɂ́A���̂悤�Ȏ���������ƍl���Ă悢�ł��낤�B

�i�Q�j����������

�@���āA���葽�ړI�_���y�ѐ������@�\�̓���{�݂̂悤�ɁA�����̐����g�p��Ɨ��I�ɉ^�p���邱�Ƃ́A�����p�̃��[���ɂǂ̂悤�ȉe����^����̂ł��낤���B

�A�@�����̍l����

�@�͐�̗��������鐅�����́A��̖@�I�Ȍ��͂ɂ�萬�藧���Ă���B��́A���͈̔́i�ʏ�A�u�W���������[�g�����灛�����[�g���܂Łv�ƕ\������Ă���j�Œ��������R�Ɍp�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������͂ł���B�����ŏd�v�Ȃ̂́A�W���Ŏ������͈͂ł��������ł��Ȃ����ƂŁA�Œᐅ���������悤�ȕ����͋�����Ă��Ȃ��B�Œᐅ�ʂɒB������A�����ʂ����̂܂ܕ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�܂��A�����ɂ���đ��̐����g�p�Ɏx���^���Ă͂Ȃ�Ȃ�����A�����ɏ[�Ă邱�Ƃ��ł���̂����헬�������闬�ʂ݂̂ł���B����ŁA���͈̔͂ł���ǂ̐��ʂ�ۂ̂���{�I�ɂ͎��R�ł���B�����Ă��̉^�p�́A���搅�̕K�v�ɉ����邽�߂ɍs����B

�@������̌��͂́A���̒�������r���I�Ɏ搅�ɋ����邱�Ƃ��ł���Ƃ������͂ł���B�����������ꂽ�����͑��̐����g�p�ɋ�����`���͂Ȃ��̂ł���A���Ƃ��������ł����Ă��A�D��I�ȑ��̐����g�p�Ɏx���^���Ȃ��Ƃ����ӔC���ʂ����ɂ͗������鎩�R���ʂ��������悭�A����ȏ�̕����͎���I�ɔC�ӓI�ɍs����ɉ߂��Ȃ��B���ہA����^���悤�Ƃ��鐅���g�p�̑O�Ɍ��������������̐����g�p�y�ы��Ƃ́A���Y�����g�p�ɑ��ėD�挠��L����Ƃ���邪�A�����r�ɒ������ꂽ�����ɑ��Ă͓K�p�����O����Ă���B�܂��A�����g�p���̏����Ƃ��ĕ����ӔC���ۂ��ꍇ�ł��A�u�����ʂ͈̔͂Ŏ��̗��ʂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă���A�����ʂ��Ă܂Œ��������������ӔC�͕���Ȃ����Ƃ���������Ă���B

�@�����Ƃ��A���������͓����������Ď搅����Ƃ��ɂ́A���̓r���ɂ��鑼�̎搅���[�����Ȃ��Ǝ搅�n�_�ł̗��ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A�����ɂ́A�r���̑��̐����g�p�ɑ���⋋���܂ރ_���^�p���K�v�ɂȂ邱�Ƃ������B�܂��A�����������������Ύ��R�����ƈ�̉����ċ�ʂ͂��Ȃ��B�͐�ɕ������ꂽ�Ƃ���ɁA�������̔r�����͏��������Ă��܂��̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�����������͎搅�ƈ�̓I�ɉ^�p���ׂ����i�̂��̂ł���A���҂����Ď�舵���̂́A�����p�̒������ێ������Ŗ����鋰�ꂪ����B�ǂ̂悤�Ȗ�肪����̂��A��̓I�Ɍ��Ă������B

�C�@�����Ǝ搅�̕���

�@�܂��A�����̂��߂̐����g�p�����Đ�s�I�Ƀ_�����݂ɒ��肷�邱�Ƃ́A�搅�����Ȃǂ��s�m��Ȃ܂܂ŐV���Ȑ����p���i�ÖقɁj�F�߂邱�ƂƂȂ�B�������搅�̂��߂ɂ͕ʓr���������K�v�ł͂��邪�A�����҂��_�����ݔ�S����ȏ�A�V�K�搅���F�߂���͓̂��R�ƍl����͖̂�������ʂ��Ƃł���B

�@���ۂɂ́A���葽�ړI�_���ɂ��ẮA���̒������𗘗p����҂̓_���g�p���̂ق��i�搅���̂��߂́j��������K�v�Ƃ���Ƃ���A�܂��A�_���g�p���̐ݒ�\��҂͐������錩���݂��\���ł��邱�Ƃ��K�v�Ƃ���Ă���i���葽�ړI�_���@��R���y�ё�T���j�B�����A�搅�̐����g�p���\���ɐ旧���Ē����̂��߂̍H���ɒ���ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B����A�������@�\�̓���{�݂Ɋւ��ẮA���̌��݂́A�������̎�舵���Ɗ��S�ɕ������Ă����߂邵���݂ƂȂ��Ă���B�t���v�����ɂ�萅���v���F�m����Ă��邩��A�搅�͓��R�ɔF�߂���Ƃ������Ƃł��낤�B

�@�܂�A��������s���鐅�����J�����Ƃɂ����ẮA�����g�p���ɂ��V�K�̐����p�̎Q���̉ۂ����܂�̂ł͂Ȃ��A���ړI�_���̌��v�悪���̖�����S�����ƂɂȂ�̂ł���B�����A�͐�Ǘ��҈ȊO�̎҂����̖�����S�����ƂɂȂ�A��̖�肪�����邱�ƂɂȂ�B

�@���́A�����p���s�m��Ȃ܂܂Ń_���T�C�g���L���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���̋����������邱�Ƃ��\�z�����B����_���T�C�g���p���̂悤�Ȍ������������邪�i���͔��d�̂��߂Ɏ��ƌv�悪�s�m��Ȃ܂ܐ������̊l���������J��L����ꂽ���j��z�N���ꂽ���A�{���̍�N12�����u�������ƃ_���i�Q�j�v�Q�Ɓj�A���̑Ó����f���A���������ʓI�ȃ��[���͖��m���ł���B�Z�p�I�ȉ\���A�������̑��̗p�r�̕K�v���A���Ȃǂւ̉e�����X�A�����̒������o�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̔C�ɓ����邱�Ƃ��ł���҂͌����Ă���B���y��ʑ�b�Ƃ��̊ē̉��ɂ��鐅�����@�\�Ɍ����Đ�s�I�ȃ_�����݂��F�߂��Ă���̂́A��b�������̐ӔC���Ă��Ď����̂��߂Ƀ_���T�C�g���œK�Ɋ��p����K�v�����邩��ł���ƂƂ��ɁA���̂悤�Ȓ����E���f�\�͂�L���邩��ł����낤�B���Ǝ�̂̌���ɂ���Ė��̔�����h���ł���ƍl���Ă悢�B

�@���́A�_���ɂ�钙���E�⋋�Ǝ搅�̎��ԂƐ藣���ƁA�_���̉^�p�͊�n�_���߂Ă����ł̗��ʂ��m�ۂ��邱�ƁA�܂�͐�̗������R���g���[�����邱�Ƃ��ڕW�ƂȂ邱�Ƃł���B���̌��ʁA�܂��͐여���߂���@�\���Ɨ����ĉ^�p����A���̔��˓I�ȗ��v�Ƃ��Ď搅�̐��������������邩�����ƂȂ�B�܂�A������������L����҂��_���̉^�p�ɂ���Ċ�n�_�ł̗��ʂ��m�ۂ��邱�ƂƂ��A���̌��ʉ\�ƂȂ�V�K�̎搅���s�����Ƃ���҂��A����Ύ�v�ҕ��S�Ƃ��ă_�����ݔ�S����Ƃ����悤�ȊW�ƂȂ�̂ł���B���ۂɂ��A���葽�ړI�_���␅�����@�\�̓���{�݂���⋋���Ď搅����҂̐����g�p�K���ɂ́A�����Ƃ̊W�͈�؋L�q����Ă��Ȃ��B

�@�搅�ƒ�������̂̐������ł���ꍇ�ɂ́A�_���̉^�p�͎搅�̂��߂̐������ɏ]������W�ɂ��邪�A���҂̕����̌��ʁA���̊W���t�]����Ƃ������Ƃł���B�����āA���̂悤�ȉ͐�̗����߂��ė����̋@�\���ێ��E���i��������͉͐�Ǘ��@�\���̂��̂ł���A�����҂Ɉς˂�킯�ɂ͂����Ȃ��B������A�����E�⋋��Ɨ����čL��I�ɍs���\�����傫�Ȉ��̑��ړI�_���Ɋւ��ẮA�͐�Ǘ��҂����̉^�p�ɓ����邱�ƂƂ���Ă���̂ł���B

�@���̂悤�ɁA���������Ǝ搅�Ƃɕ������邱�Ƃɔ����Đ������̖��ɑΉ�����ɂ́A�����s�ׂ��͐�Ǘ��҂���ʂ���Ƃ������@����炴��Ȃ��̂ł���B�������邱�Ƃ̂ł���̂͌����ɐ��𗘗p����҂ł���Ƃ������[���̗�O�����܂��̂ł��邪�A���ړI�_���̍����I�A�����I�Ȍ��݂̂��߂ɂ͂�ނȂ���O�ł���ƍl����B

�@�v���ɁA�������𒆐S�Ƃ��������p�̃��[���́A��K�͂Ȑ������J����z�肵�Ă��Ȃ��B�͐여����l�דI�ɑ啝�ɕς���悤�ȏꍇ�ɂ́A�_���̉^�p�����������𗥂���ۂ̏œ_�ƂȂ�B�搅�̗D����W���ُ튉�����̎搅�W�����郋�[�������łȂ��A�_���T�C�g�̌����A�_���̒����E�⋋�ɂ��͐여���̕ω���K���ɕۂ��߂̃��[�����K�v�Ȃ̂ł���B�������̂悤�ȃ��[���������I�Ɍ`������邱�Ƃ͂Ȃ������B�͐�Ǘ��҂����璙����S�����@���I�����ꂽ�̂ł���B

�@�Ȃ��A�����������Ǝ搅������������������������Ă��邩�Ɍ����鎖��Ƃ��āA�_�Ɨp�̑�K�̓_��������B�_���̌��ݎ҂͍���s���{���ł���i�͐�Ǘ��҂ł͂Ȃ����璙���̂��߂̐����g�p����v���邪�A���̏ꍇ�͉͐�Ǘ��҂Ƃ̋��c���������邱�Ƃŋ����������Ƃ݂Ȃ����j�A���̒������ɂ��⋋���Ď搅����͓̂y�n���Nj擙�ł���Ƃ����悤�Ȏ���ł���B�������̂悤�Ȏ���́A�W�҂��������S���Ĕ_�Ɛ������Ƃ����{�������ʂɉ߂��Ȃ��B��K�͂Ȕ_�Ǝ搅�{�݂̐������҂͕K���������ۂ̉c�_�҂Ƃ͌���Ȃ����A����Ɠ����ƍl���Ă悢�̂ł���B

�E�@������������

�@���ɁA���葽�ړI�_���␅�����@�\�̐������J���{�݂́A�����҂��m�肵�Ă��Ȃ��i�K�Œ����{�݂̌��݂ɒ��肷�邱�Ƃ��ł��邪�A���̂��Ƃ́A�_���̌��ݎ҂͎���̃��X�N�Ő��������J�����邱�Ƃ��Ӗ�����B�܂����Ȃ̕��S�i�����̕��S���ł��낤�j�ɂ���ă_�������݂��A���̃_������̒����E�⋋�ɂ���ĐV�K�搅���\�ƂȂ�҂̕��S�Ŏ��Ɣ��d���Ƃ��������݂ł���A���̑����̓_�����݂���������܂łɂ͎��Ɣ�i�������܂ށj�̕��S�҂��m�肷��B�����A�����҂��m�肷�邩�ǂ����͎Љ�o�ϊ��Ȃǂɍ��E����A�������Ɣ��d���邩�ǂ������̃��X�N�̓_�����ݎ҂��������ƂɂȂ�B

�@���āA���̂悤�Ȃ����݂����p����A�V�K�̎搅�\�������肾���A����p�Ȃ����L���g�p�����鎖�ƁA����ΐ�������������悤�Ȏ��Ƃ��c�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�Ƃ��낪�A���̂悤�Ȑ����������Ƃ́A�����p�̃��[���Ƃ��ĔF�߂Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B���̖��������ƂȂ�B

�@�悭�m���Ă���悤�ɁA�͐�̗����͎����̖ړI�ƂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���Ă���B�͐여���̎���i�����j�͔F�߂��Ă��Ȃ��B�搅�����͐여����]������悤�Ȑ����g�p�́A�����I�ɋ֎~����Ă���̂ł���B�����A�_���̒������͐�p���ꂽ�����ł����āA������ǂ̂悤�ɗ��p���邩�͊�{�I�ɐ�p�҂Ɉς˂���B�����炱��������������̑ΏۂƂ����Ȃ����߂ɁA�����̐����g�p���ɂ������Ă͖ړI�����L����A�܂��搅�̂��߂̐����g�p�ƈ�̓I�Ɏ�舵�����Ƃɂ���āA��玩��̎搅�̂��߂ɋ����ׂ����Ƃm�ɂ��Ă���̂ł���B�]���āA�_�������݂����̒������𑼂̎҂ɗ��p������Ƃ����悤�Ȑ����������Ƃ���������]�n�͂Ȃ��B���́A���������̓]�����֎~���Ď��Ȏg�p�ɂ̂ݏ[�Ă�Ƃ��������́A�����p�������x����d�v�ȃ��[���̈�Ȃ̂ł���B

�@�Ȃ��A�O�̂��߂ɏq�ׂĂ����A�͐여���̎���Ɛ������̎���Ƃ͕ʂ̊T�O�ł���B�������́A������r���Ɛ�I�Ɏg�p���錠���ł����āA���̏��n�͉\�ł���B���������̍ۂɂ́A�����g�p���p�����邱�Ƃ��K�{�̏����Ƃ���A���Ƃ��ΖړI���قɂ��鐅�������n�͔F�߂��Ȃ��ȂǁA�������������邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�i�u�������ƃ_���i�R�j�v���Q�ƁB�j

�@�܂�A�����Җ���̓��葽�ړI�_���␅�����@�\�̐������J���{�݂́A�V�K�搅�̉\�����������悤�Ȏ��ƌ`�Ԃ����藧���M���ׂ���O�Ȃ̂ł���B�����Ă��̗�O����ʉ������A�܂��A�����������Ƃ�F�߂Ȃ��Ƃ��������Ƃ̖����ɑΏ����邽�߂ɁA��̗v�����ۂ����Ă���B

�@���́A���Ǝ�̂̌���ł���B���y��ʑ�b�y�ѐ������@�\�݂̂����̂悤�Ȃ������ł̎��Ƃ��c�ނ��Ƃ��ł���B���������Ƃ̊J�n�ɓ������ẮA�@���Ɋ�Â��Ċ�{�v��⎖�Ǝ��{�v������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ́A�s���I�ȍs�ׂƂ��Ď��{�����̂ł���B���́A��p���S�Ɋւ��Č��i�ȃ��[������߂��Ă���B���̃��[���́A���������������悤�Ȃ����݂ł͂Ȃ��A�_���̌��ݔ�S���邵���݂Ƃ��č\�������B�����Ă��̌��ݔ�̕��S�́A���炪�_�������݂���ꍇ�ɕK�v�ƂȂ��p�����ƂɎZ�肳���B�����҂͎{�݂̌��ݔ�S����̂ł����Ē��������킯�ł͂Ȃ����A���ۂɂ��A�搅�̂��߂ɂ͕ʓr�ɐ��������K�v�ł���B

�@�v���ɁA���葽�ړI�_���␅�����@�\�̐������J���{�݂̌��ݎ��Ƃ́A�͐쐅�̋����Ƃ������́A�͐여�������艻�����鎖�ƂƂ������i�������̂ł͂Ȃ����B�͐엘�p�̑��i��}�邽�߂̎��Ƃ𐭕{��@�\�����{���A����̎�v�ҁi�������̕⋋���Ď搅����ҁj�ɑ��Ď��Ɣ�̕��S�����߂邵���݂ł���Ɨ�������A�����I�ȋً}���������ꍇ�ɁA���Ǝ҂����X�N���ė����҂����肵�Ȃ��܂܂Ŏ��Ƃɒ��肷�邱�Ƃ͂���Ӗ��œ��R�ł��낤�B����Ɍ����A�͐여���̈���́A�����p�����ł͂Ȃ��͐���̈ێ��E�ۑS�̂��߂ɂ��K�v��������Ȃ��B�����Ƃ��A�����̈��艻���Ƃ��A�����␅�����J���Ƃ͈قȂ鎖�ƂƂ��Ė����I�Ɏ��{����Ă���킯�ł͂Ȃ����A���̂悤�Ȏ��Ƃ����m�ɔF�m����Ă���킯�ł��Ȃ��B�����A���葽�ړI�_���␅�����@�\�̐������J���{�݂̌��݂̂����݂ƁA�����������Ƃ�F�߂Ȃ��Ƃ������[���Ƃ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��́A���̂悤�ɍl���邱�Ƃʼn����ł���ł��낤�B

�i�t�_�j�͓��O����

�@�Ƃ���ŁA�����̐�������Ɨ��̂��̂Ƃ��Ď�舵�����ƂɊ֘A���āA�͓��O�����Ȃǂ̎�舵�����c�_�ƂȂ낤�B

�@���������A�������J���̎�@�͑��l�ł����āA�_���A�͌����A�Ώ����ʒ��ߎ{���Ȃǂ𗘗p���ė������E�⋋������@�Ɍ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�J����͐�̖L�������ĕ⋋�����@��A�n������⋋�ɗ��p������@�Ȃǂ�����B����ɂ́A�_������̕⋋�ɉ����āA�搅�n�_�̒����ō��x���������������͐�ɕ������ĉ͐��ێ��������m�ۂ��邱�Ƃɂ��V�K��������������v��i�����쑍���J���v��A���x���������ɂ���Ď搅�ɂ�茸�������͐여�ʂ�⋋����Ƃ��������݂ł���j������B��������A�搅�ƒ����E�⋋�Ƃ�������舵���ł���B

�@�����A�͓��O�̒��������Ƒg�ݍ��킹�������g�p�������邱�ƂɊւ��ẮA���ɓI�Ȏ�舵�����Ȃ���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����͓̉��O�̒��������ɂ��͐쐅��⋋������@�́A�������������b�Ɉ���I�Ȑ����p���m�ۂ���Ƃ����͐쐅�̗��p���[�����ꗂ��邩��ł���B

�@�܂��A�������̉e���́A�͐쐅�̒����ɑ��Ă͎搅�̐����g�p�Ɠ��l�Ɍ���邪�A�͓��O�̒����ւ̉e���͌�������قȂ�B��ʓI�ɁA�͓��O���������S�x�͉͐쒙�����Ⴂ�ł��낤�B�]���āA�����I�Ȑ����p�Ƃ����O�����ق��A�������̒������̉^�p���܂߂���������������ƂȂ�Ȃǂ̖�����B�܂��A�L���������Ɠ��l�ɁA�͐쐅���J�����Ĉ���I�Ɏ搅���s���҂Ƃ̊Ԃɔ�p���S�Ȃǂɂ��ĕs�����������鋰�ꂪ���邱�ƁA�㔭�̐������J���ɓ������ė��p�\�ƂȂ�L�����������邱�ƂȂǁA�������̌����ȗ��p��j�Q���錜�O�������Ă���B���ɁA�L�����͓��O�ɒ������Ă����⋋�ɗp����悤�ȕ��@�͖L�����������̂��̂ł���A�����I�ɂ͔F�߂��Ă��Ȃ��B�i�u�������ƃ_���i�S�j�v�Q�ƁB�Ȃ��A�g�������d�ɂ����āA��r���͓��O�ł���ꍇ�����邪�A���̂悤�Ȕ��d���@�́A���������Ȃ��Ƃ������������邩�牺�r�̒����Ƃ��̗��p��������Ă���̂ł���B�j

�@�����Ƃ��A�������������I�ɊJ�������p����Ƃ����ϓ_����A�͓��O�����Ȃǂ����p���邱�Ƃ���T�ɔے肷��K�v�͂Ȃ��Ƃ����ӌ������낤�B�����A���̂悤�Ȑ����p�������̐����p�����ɂ��̂܂ܑg�ݍ������Ƃ���A���g�ނׂ��ۑ肪�����Ƃ������Ƃł���B�͐여���Ɖ͓��O�������Ȃǂ���̓I�ɑ����āA�����𑍍��I�ɗ��p���邽�߂̃��[�����m�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�̂ł���A�������𒆐S�Ƃ��������p�����̌������킴��Ȃ��̂ł���B

�@������ɂ���A���̂悤�ȉ͓��O�����ɔ������ɏƂ炵�Ă��A�����Ǝ搅����̓I�Ȑ������Ƒ����邱�Ƃ́A���݂̐����p�̃��[����O��Ƃ������A�����ґ��݂̉~���ȊW�����̂��߂ɂ��ێ����ׂ��d�v�Ȍ����ł��邱�Ƃ��킩��͂��ł���B

|

�i���P�j���H��̂̌����́A�����g�p���Ɛ����g�p�̂��߂̍H���̋��Ƃ���̓I�Ɉ����Ƃ��������ł���B�����̈��S���ɉe���̂���{�݂͐ݒu���Ȃ��̂��͐�Ǘ��̊�{���j�����A���Ƃ��Ύ搅�{�݂́A�����g�p�����Ȃ�����̖������ʂ������Ƃ��ł��Ȃ�����A�H���݂̂�������Εs�v�Ȏ{�݂��͓����Ɏc�鋰�ꂪ����B���̌����͂��̕��j�̋�̓I�Ȍ���ł���B���̎�舵���́A�͐�@�{�s�K���ɂ����āu�����Ĉ�̍s�ׂ��s�����Ƃ���ꍇ�ɂ����āA���Y�s�ז��͂���Ɋ֘A���鑼�̍s�ׂɂ��Ă����̋K��ɂ�鑼�̋���K�v�Ƃ���Ƃ��́A�����̋��̐\���́A�����ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�i���K����39���j�Ƃ����������Ŗ���������Ă���B�����Ă��̋K��ɂ͒A������������A��ނȂ����R������Ƃ��͓����łȂ��Ƃ��ǂ��Ƃ���Ă��邪�A����́A��Ƃ��Đ\�����ނ𐮂���̂Ɏ�����v����Ȃǂ̎���ɑΉ����邽�߂̋K��ł����āA�����p�v��̊m��O�Ƀ_���𒅍H���邱�Ƃ܂ŋ��e���Ă���Ɖ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i���P�j���H��̂̌����́A�����g�p���Ɛ����g�p�̂��߂̍H���̋��Ƃ���̓I�Ɉ����Ƃ��������ł���B�����̈��S���ɉe���̂���{�݂͐ݒu���Ȃ��̂��͐�Ǘ��̊�{���j�����A���Ƃ��Ύ搅�{�݂́A�����g�p�����Ȃ�����̖������ʂ������Ƃ��ł��Ȃ�����A�H���݂̂�������Εs�v�Ȏ{�݂��͓����Ɏc�鋰�ꂪ����B���̌����͂��̕��j�̋�̓I�Ȍ���ł���B���̎�舵���́A�͐�@�{�s�K���ɂ����āu�����Ĉ�̍s�ׂ��s�����Ƃ���ꍇ�ɂ����āA���Y�s�ז��͂���Ɋ֘A���鑼�̍s�ׂɂ��Ă����̋K��ɂ�鑼�̋���K�v�Ƃ���Ƃ��́A�����̋��̐\���́A�����ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�i���K����39���j�Ƃ����������Ŗ���������Ă���B�����Ă��̋K��ɂ͒A������������A��ނȂ����R������Ƃ��͓����łȂ��Ƃ��ǂ��Ƃ���Ă��邪�A����́A��Ƃ��Đ\�����ނ𐮂���̂Ɏ�����v����Ȃǂ̎���ɑΉ����邽�߂̋K��ł����āA�����p�v��̊m��O�Ƀ_���𒅍H���邱�Ƃ܂ŋ��e���Ă���Ɖ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���H��̂̌������d�v�Ȃ͎̂����̈��S�m�ۂɂ��߂����ł͂Ȃ��B�͐�͎��R�̑��݂Ȃ̂�����A�@�߂̓K�p�ɓ������Ă��A���R�I�A�Љ�I�A�����I�Ȏ�����\���ɎQ�ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł�����B�葱���̍����͈قȂ��Ă��A��A�̍s�ׂ�S�̓I�ɑ����Ă��̓K�ۂf����Ƃ����A���Ԃ��d�������s���̕K�v�������̂悤�Ȏ�舵���Ɍ���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�i���Q�j���ړI�_���̎����p�r�Ɨ����p�r�́A���Q����v���Ȃ����ꂪ����B�����̂��߂ɂ͍^�������邽�߂̗e�ʁi�܂�Ă���e�ʁj���傫���قǒ��ߔ\�͍͂������A�����̂��߂ɂ͒������������ق������������S�x�͍��܂�B�����ŁA�_���̗e�ʂ������p�r�Ɨ����p�r�ɓ��āA���݂ɗe�ʂ𗬗p���Ȃ��悤�ɑ��삷��̂���ʓI�ł���B���̍ۂɁA����e�ʂ��^�����Ɣ�^�����Ƃł͈قȂ�e�ʂƂȂ�悤�ɒ�߂āi�^�����͎����p�r���A��^�����͗����p�r�����ꂼ��傫�����B�j�A�_���̋@�\�������I�ɔ���������悤�ȍH�v���Ȃ���Ă���̂��ʗ�ł���B

�@�܂��A������p�̃_���ł����Ă��A�_���ݒu�ɂ��͓��̒����e�ʂ�����������A�^�����B�̎��Ԃ��]�O�������܂�悤�Ȍ��ۂ�������B�����ŁA����ɑΏ�����ׂ��͐여�ʂ߂��邽�߂̃_���e�ʂ��m�ۂ���悤�͐�Ǘ�������w������邱�Ƃ�����B���̕��@�́A�T�[�`���[�W�����A�����������������\�����������̂��������ꂩ��ȏ�̕����ɂ��Ƃ���Ă��邪�A�\�����������̏ꍇ�ɂ��^�������̂��߂̃_�����삪�K�v�ɂȂ�B�����ė\�������ʂ́A��ʂɁA�����̂��߂̕⋋�ɂ͊�^���Ȃ��̂ł���B�Ȃ��A���̎w���́A�͐�̏]�O�@�\���ێ����邽�߂̋`���ł����ė����҂͖����őΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�͐�@��44���j�B�w���̊�́A�_���ݒu�ɂ���āA(�@)�㗬�ɂ�����͏����͐��ʂ̏㏸�ɂ��ЊQ���������邨���ꂪ����ꍇ�i�w���A�w���̉e���j�A����(�A)�������^���������������������ЊQ���������邨���ꂪ����ꍇ�i�͓������̌����y�ї����`�d���x�̑���j�Ƃ���Ă���i���{�s�ߑ�24���j�B�����ė�����p�_�����^�����ߋ@�\�������K�v������̂́A(�A)�ɑΉ����邽�߂̎w�����Ȃ��ꂽ�Ƃ��ł���B

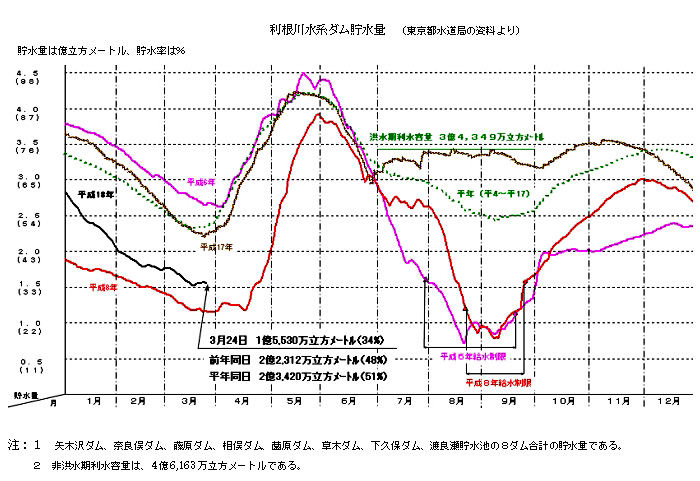

�@�_������̑傫�Ȍ����́A�����ɋ}���Ȑ��ʂ̕ϓ����Ȃ����Ɓi�ڈ��Ƃ��āA30���Ԃ�30�p���Ȃ��͈͂ƍl�����Ă���j�A���������������i�⋋�̗p�ɋ�����Ȃ������j�ɂȂ�Ȃ����ƂȂǂƂ���Ă���B�����A�^�����ɂ͍ЊQ�̊댯�Ɨׂ荇�킹�̐T�d���Ƒ��f��v���鑀��𔗂��邵�A�����̂��߂̑���́A�͐여���A�C�ۏ����A�����p�̗l�q�Ȃǂɉ����Ă��̉^�p�ɕ���������̂͂�ނȂ��B���Ƃ��A������㗬�_���Q�̒����ʂ̐��ڂ��݂�ΐ}�̂Ƃ���ł��邪�A�N���ƂɈႢ���傫�����Ƃ��킩��ł��낤�B�_���̑���̓���̈�[���_�Ԍ���v��������B

|

|

|

|

|

|

����ͤ�������ѓ��{��Ɍf�ڂ��ꂽ���̂̓]�ڂł��

(2006�N9���쐬)

���ӌ��A�����z�A���Ȃǂ��������܂�����A

�܂ł��肢���܂��B

|

|

�y �֘A���� �u���̂���v�u�e�[�}�y�[�W�v�z

�@�i�������j

�@�@[�e] �������ƃ_���i�P�j�|�����p�̃��[���|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�Q�j�|�� ���|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�R�j�|�������̈ړ]�|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�S�j�|�L���̗��p�Ɗ��������|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�T�j�|�͐�@�\�̈ێ��|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�U�j�|���z���|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�W�j�|���o�ρ|

�@�@[�e] �������ƃ_���i�X�j�|�����|

�@�@[�e] �������ƃ_���i10�E�ŏI��j�|���z�Ɨ���|

�@�@[��] �_�����z �` ������

|

|

|