|

|

|

日本のダム建設史上、最大の紛争と言われるのが「蜂の巣城紛争」である。よく知られているとおり、この紛争は、下筌ダム(筑後川水系津江川)の建設をめぐるもので、昭和33年(1958)からおよそ13年間、地元社会と事業者(国)との間で繰り広げられたのであるが、その影響は公共事業のあり方の問い直しを含めて幅広いものがあった。

紛争の経緯、その捉え方、得るべき教訓などについては、既にたくさんの報告や手記がまとめられている。たとえば本誌に掲載された古賀邦雄「ダムの書誌あれこれ(3)『松原ダム・下筌ダム』」(ダム日本、2004年1月号(No.711))には、蜂の巣城紛争の顛末に関する多くの文献が紹介されている。あるいは、学術的な調査報告としては、下筌・松原ダム問題研究会編『公共事業と基本的人権』(帝国地方行政学会・昭和47年)が公共事業のあり方について鋭い問題を提起しているし、紛争を題材にした小説としては、松下竜一『砦に拠る』(筑摩書房・昭和52年)が紛争をめぐる人間模様を活き活きと描いていて心を打つ。

したがって、いまさら蜂の巣城紛争について付け加えることはない。だが、ダムの用地補償を考えるときに、この事件は素通りできない重さをもっている。いまできることは、現在の目でこの紛争をもう一度振り返ることであろう。用地補償のために何を汲み取ることができるのか、改めて考えてみたい。

1 何が問われたか

(1)事業の進め方を問う

紛争は、地元住民がダムサイト予定地を占拠(蜂の巣城の構築)するなど、激化した。そのような反対運動に駆り立てられた思いを示すのが運動を主導した室原知幸氏の次の言葉である。

「我々が定住し、生活し、築いてきたこの阿蘇の村々を、なぜ赤紙一枚で、湖底に沈めなければならないか。我々は、赤紙の中味もしらべたいし、役人の思い上がりは納得できない。」(室原知幸著『下筌ダム−蜂の巣城騒動日記』(昭和35年、学風社)より)

この文章から汲み取ることができるのは、

豗 住んできた土地を湖底に沈めることへの悲しみや憤り(築いてきたこの阿蘇の村々を…)

豩 なぜ事業が必要か、そのことが明確でないのに強権的に事業を進めることへの反発(なぜ赤紙一枚で)

豭 事業の必要性などについて十分な説明がなされないことに対する怒り(赤紙の中味も調べたいし…)

豳 事業者の一方的な態度に対する不信(役人の思い上がり)

という気持ちの輻輳である。そして、このような輻輳した気持ちは、紛争の過程で関係者が逮捕されるなどの事件を経て、事業者の姿勢に対する徹底的な抵抗感に変わっていったのである。

ここで注目しなければならないのは、反対運動の早い段階で、事業の進め方に対する異議が明確に申し立てられたことである。抵抗の気持ちをスローガンで表明するのではなく、あるいは地域整備や生活再建などの要望を突きつけるのでもなく、理論的ともいえる主張が展開されているのである。

地元が事業反対を決議したのは昭和33年(1958)8月であったが、事業者は翌年の9月には事業認定を申請した。そしてこれを受けて、その翌年1月、室原氏を中心とした地元から建設大臣に対して意見書が提出されている。この意見書は15項目にわたる意見が述べられているが、地元の主張が明確に現れていると考える。やや煩瑣になるが、その要点を紹介したい。(筑後川総合開発計画に対する室原意見書(『公共事業と基本的人権』に所収)を要約した。要約の責任は筆者にある。)

1)ダム計画は筑後川総合開発事業の一環であるというが、事業認定の申請書にはその総合計画に関する記述が無い(総合計画の実体が無い)。

2)多目的ダムでなければならない理由が無い(治水ダムではなぜ駄目なのか)。

3)電力に関しては会社の義務であり、我等は同社の利益を計る責任は無い。

4)水力電気開発が急務というが、全国の電力界は火主水従である。

5)「利害関係人に説明した」というが、最初から土地収用法を語り、要望への返答を避け、計画の概要は事業認定申請で始めて明らかになる始末である。

6)ダムサイトの試掘、試錐について法律上幾多の疑問がある。(手続に不備がある。)

7)事業認定の説明に責任者が出席していない。

8)事業者も「関係者が多数」とわかっているのならば、より一層十分に説明しなければならないはずである。

9)「(ダムサイトとして)久世畑地点が技術的に困難」というが、その理由が納得できない。

10)「久世畑地点は水没家屋が多いため補償に難点がある」というが、その理由は下筌地点に決めるための恣意的な理屈である。

11)「ダムサイトは地質上問題ない」というが、試掘、試錐は済んでいないはずだ(十分に調査せずになぜ結論が出せるのか)。

12)筑後川の治水のためには、砂防工事こそが緊急である(水系全体を見た治水計画が必要)。

13)洪水調節の様々な手法をすべて困難としているが、治水をダム計画にしわ寄せしているだけではないか。

14)ダム計画と九州縦貫道路との関係如何(地域計画に一貫性がない)。

15)総合的な地域の計画こそが必要ではないか(基礎的な河川改修や災害復旧を優先すべき)。

つまり、主張されたのは、総合的な視点からの事業の必要性が説明されておらず(1〜4、12〜15)、ダムサイト選択の必然性が不明確であり(9〜11)、地元への説明や手続きが不適切である(5〜8)ということであって、用地補償については、わずかに8)のなかで触れられているだけで、ほとんど問題とされていない。そしてこの姿勢は、室原氏について言えば、以後も一貫して変わらなかった。

このように、反対運動のなかで強く問われたのは、事業の進め方、特に事業計画と手続きの正当性であった。だからこそ、事業に対する反対運動の手法として、室原氏からたくさんの訴訟が提起されることにもなったのである(「法には法」という立場の堅持)。いわば、国と正面から争う姿勢がずっと維持されたのであるが、このような事業の進め方を問うということが蜂の巣城紛争の大きな特徴である。

(2)土地収用法の適用を問う

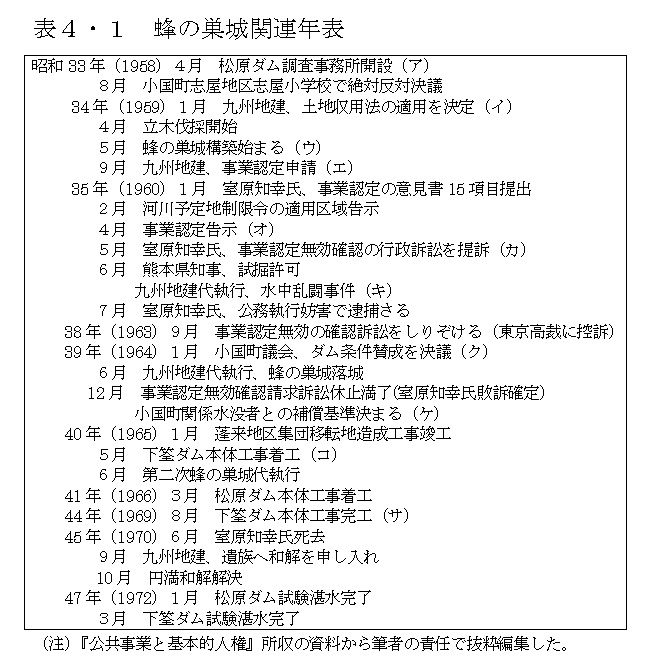

下筌ダムの経緯は、表4・1のようであるが、これをみるといくつか気がつくことがある。

|

|

|

|

|

|

第一に、土地収用法がすばやく適用されている。適用の意思決定(イ)は、調査事務所開設(ア)からわずか9ヶ月後である。しかも事業認定を申請するための調査が妨害される(ウ)と、その4ヵ月後には認定が申請された(エ)。試掘のために代執行がなされた(キ)のは、認定告示(オ)から2ヵ月後のことである。特に、(ア)から(イ)の時間的な短さは、事業者の強い意志をうかがわせる。

第二に、事業認定までの調査機会の少なさである。事務所開設から認定告示まで2年間あるが(ア〜オ)、ダムサイトへの立ち入りが可能だったのは1年間だけである(ア〜ウ)。下筌ダムはアーチ式であるから、地質調査に慎重を期さなければならない。実際、最終的にはボーリング地質調査70本、試掘坑20坑という調査が実施された。しかしながら、これらのほとんどは事業認定後になされたものである。たとえば下筌ダムサイト右岸の試掘、試錐が開始されたのは、39年(1964)10月である。そしてその調査の結果、ダム本体の設計を変更して、特殊アーチ式(不等圧変芯アーチ)が採用されるに至っている。

第三に、最初の代執行後、事業の進め方に変化が見られる。年表でわかるとおり、代執行以後、地元議会の条件つき賛成決議のときまでの3年7ヶ月のあいだ(キ〜ク)、特記すべきことは起きなかった。下筌ダムに関して事業者の大きな活動はみられず、土地収用法の適用を急いだ事業初期の対応とは対照的なのである。

このような情況の変化をもたらしたのは何であろうか。大きいのは社会的な関心の高まりである。代執行時の水中乱闘事件(キ)は全国的に大々的に報道され、国会で取りあげられるに至った。そしてその翌月には建設大臣から代執行の中止が指令された。このような事件の拡大が事業者を慎重にさせたことは否めない。

だが、もうひとつ注目すべきは、室原氏による事業認定確認の訴え(カ)である。その背景にあるのは、(1)で紹介したような事業の進め方に対する異議申し立てであり、訴えでは、たとえば計画の妥当性や調査の確実さに疑問が呈され、土地収用法を適用することの適否が問題とされていた。

この、事業の合理性や手続きの正統性を問うような問題提起を脇に置いて、当初のように事業を急いですすめるという強い意志をそのまま貫くことは難しい。土地収用法の適用が問われたことに伴い、事業者は事業のあり方や進め方について十分に説明する責任を負うことになったのだが、その責任を果たしつつ事業を進めようとすれば、法的手段を次々に適用していくような性急な事業の進め方を採用することには限界があったということであろう。

(3)「法には法」という方針

蜂の巣城紛争は、水中乱闘事件(年表キ)が有名であるが、実は、国と室原氏とのあいだで繰り広げられたのは法廷での戦いであった。法廷闘争の手段として実力行使がなされたような感さえ否めない。

事業に関して提訴された訴訟は、昭和35年(1960)から43年(1968)までの間に全部で75件ある。このうち、国が提訴したものが25件(33.3%)、室原知幸氏が提訴したもの(他の人と一緒に提訴したものを含む)が41件(54.7%)である。

訴えの内容は、妨害排除請求、事業認定無効確認請求、収用裁決の取消請求等々、多岐にわたる。訴訟合戦の経緯を見ると、まず、昭和35年2月に国が試掘権等妨害排除仮処分命令を申請し、それに呼応して、同月に室原氏ほか2名が国に対して妨害排除仮処分(家屋等の占有・使用を妨げないこと)を申請したことから始まる。そして、室原氏は、基本的には事業者との直接交渉を避け、「法には法」という訴訟を中心とした闘争方針を堅持して反対運動を主導しようとしたのである。ただし、後述するように、この方針が地元の総意であったとは言い難い。

提起された訴訟のなかでは、事柄の大きさからいえば事業確認無効訴訟が最大のものであったし、数の多さでは代執行のための行政手続に関する訴訟が大きな割合を占める。だが、実際に紛争の行方を左右したのは、訴訟の進展よりは当事者間の交渉であったであろう。途中で取り下げられた訴訟も多い。しかし、国の法的な手段に対して、同じように法的な手段で対抗するという室原氏の方針は、終始一貫変わらなかったのである。

2 紛争の結果

さてでは、紛争はどのような結果となったのであろうか。

(1)訴訟の行方

事業の進め方についての司法の判断は、事業認定無効確認訴訟に対する判決(東京地方裁判所、昭和38年9月17日)の結論部分に要約されている。そこでは、次のように述べられている。(引用に当たって読点を加えるなどの便宜を図った。)

「本件事業認定申請書は、主としてダム法第4条の要求する基本計画がその大綱に関する成案すら得ていなかったことが影響して事業計画に関する補足資料が不十分であり…(中略)…定められた正常な手続を回避したものとして不当の譏(そしり)を逃れないと言っても言い過ぎではない。」

「原告等に事業の準備が不十分であるのに収用権の発動に踏み切ったかの感を与えてしまったことは否定できないところであり、それがつまるところ基本計画の欠缺に由来するものであるとするならば、原告等に徒らな疑念を抱かしめた点でも企業者の所為に遺憾な点がなかったとは言えないが、…(中略)…事業の認定を当然に無効としもしくは違法として取消さしめる程の瑕疵になるとは解されないものである。」

「(事業計画の技術的欠陥、不合理性については)ダムサイトの選定の如きは事業の効果に疑わしいところが存在しない限り何処に決定するかは起業者の自由な裁量に委ねられている事柄であって、…(中略)…裁量の限界を逸脱し裁量権の濫用となったり、或は、所期の効果を達成することの難しいものであるとも考えられない。」

「起業者が原告等の反対運動に遭って基本計画の内容となるべき事項のうち極めて重要な建設費の負担等の事項について成案を得ないまま急いで収用手続に踏み切ったことは、ダム法第4条の趣旨に徴する限り不当であり、土地収用法上も事業の効果、建設費の負担者、負担額等の点で事業計画というにはいまだ足りないところがあり、これを法律的観点を離れて素朴に見れば、被収用者と予定されている原告等に著しい不信を生じしめている点で極めて穏当を欠いた所為といえるけれども、本件訴訟に顕出された資料によるかぎり未だもって被告の土地収用法に基く本件事業の認定を無効もしくは違法ならしめるものとは云えない。」

つまり、裁判所は、

豗 起業者の事業準備は不十分で正常な手続を回避している

豩 事業計画が不十分のまま急いで収用手続に踏み切ったことは不当で、被収用者に不信を生じる点で穏当を欠いている

豭 ダムサイトの決定など技術的な事項の決定については、裁量権の逸脱・濫用はない

豳 豗及び豩は、事業認定を無効・違法として取消すほどの瑕疵ではない

としたのである。

この判決は室原氏の敗訴であったが、その主張の多くの部分は肯定的に採用されている。ただ、事業計画の決定において技術的に不当なところがあったという主張は採用されなかったので、事業認定の取消までには至らなかったのである。

室原氏はこの判決に対して控訴したが、以後の反対運動の展開は、「法には法」という闘争方針を持続する限り、この判決が示した枠組みを超えることはできなかったと言ってよい。

(2)事業の進展

実際の事業の進展をみれば、室原氏の「法には法」という、紛争の舞台を法廷に求める闘争方針は、幅広い支持を得ることはできなかった。地元では関係者の間で様々な交渉や局面打開の努力が継続し、それが紛争の行方を左右するようになっていったのである。

そもそも、下筌ダムの建設は松原ダムの建設と一体的に進められ、関係する地元地方公共体も、室原氏が居住する小国町(熊本県)だけではない。蜂の巣城にしても、下筌ダムサイトの右岸側を占拠するのであって、左岸側は大分県中津江村である。事業全体でみれば、地元の自治体は、小国町ほかに、大分県側に四ヶ村(大山村、栄村、上津江村、中津江村)あり、それらの村々ではそれぞれに交渉が進展していた。地元の町村すべてがダム建設反対でまとまっていたわけではないし、小国町においても様々な考え方があったのである。

そして周辺の情況が変化し、他の自治体で補償交渉が進展するなかで、小国町の実力による反対運動は鎮静していった。39年(1964)1月には小国町議会がダム条件付賛成を決議し(年表ク)、同年6月には、ダムサイトを占拠した蜂の巣城は、代執行によって撤去された。築城後、5年1ヶ月目のことであった。その後、40年(1965)5月には下筌ダムの本体工事が着工され、44年(1969)8月に完工した。結果としてみれば、事務所開設後、11年4ヶ月を要してダムは完成したのである。

室原氏は、最後には一人孤立した闘いを継続し、45年(1970)6月に死去された。ダムが円満に湛水できるためには室原氏が提訴していた訴訟の終結が望まれたのであったが、同年中には遺族と和解が成立し、国と遺族はそれぞれ提訴していた訴訟を取り下げた。湛水への障害も消え、下筌ダムは47年(1972)3月に湛水を完了した。事務所設置から数えて13年11ヶ月目のことであった。

(3)用地補償交渉

用地補償交渉は、蜂の巣城が築かれた小国町においては、交渉の入り口が閉ざされて当初は全く進展しなかった。これは当然のことであろうが、他方、大分県側では、33年(1958)9月に四ヶ村にそれぞれダム対策委員会が設立されるなど、交渉体制が順次整えられ、補償基準案の作成に向けた交渉が進められていった。とりわけ、蜂の巣城の対岸となる中津江村での交渉には力が注がれ、37年(1962)9月には、中津江村水没者大会が補償基準案を承認するに至ったのである。

注目すべきは、この中津江村補償基準を、そのまま中津江村以外の地区にも適用することについて、それぞれの地区がほぼ円滑に受け入れたことである。補償基準が地区によって異なるのは混乱を招くから、基準を共通のものにすることは当然であるが、その他の地区での補償基準交渉は、中津江村の補償基準をベースに進められ、しかも大きな異論を招かなかったのである。

いま交渉の経緯をたどるのは難しい。しかし、残された記録(建設省九州地方建設局筑後川ダム統合管理事務所編『松原下筌ダムの記録』(非売品))によれば、代替地造成への対応、少数残存者補償など、ダム事業に特有の問題に直面することはあったものの、補償の内容について大きな対立が生じることはなかったようである(注1)。

(ちなみに、補償交渉が進められた時期は、「公共事業に伴う損失補償基準要綱」が閣議決定される前(要綱の決定は、37年(1962)6月である!)であったためか、前述の記録に添付されている中津江村補償基準を見ると、感謝料が明記されているなど、現在の用地補償と補償項目などについて異なるところがある。)

3 汲み取るべき教訓

蜂の巣城紛争は、その後の公共事業の進め方に大きな影響を与えた。紛争から何を汲み取るべきかについても、多くの論述が残されている。

たとえば、『公共事業と基本的人権』には、立場を異にする10名(事業認定無効確認訴訟を担当した判事、2代目のダム工事事務所長、室原氏の甥、被告となった国を代表した法務局訟務部長など)による、紛争の特質と教訓をテーマとした座談会が収録されている。そこでは、地元の社会構造の把握、計画への住民意思の反映、地域開発プランの必要性、組織内のコミュニケーションの徹底、リーダーシップのあり方等々が、具体的な事例に基づいて語られている。当事者の発言であるから、臨場感があり、説得力に富む。紛争から教訓を汲み取るには、まずはそれを熟読することから始めなければならない。そして、同書を読めば意は尽されているとも思える。

以後のダム事業についてみれば、蜂の巣城紛争の経験を踏まえて、調査を尽くし、地元に対して丁寧に説明し、関係者と対話を重ねるなど、抜き差しならない対立関係に陥らないようなアプローチが採用されている。実際にも、この紛争後は、ダム事業について強引な手法で建設が強行された事例はない。また、水源地域整備に力を注ぐなど、失われるものを回復するための努力もなされている。最近、公共事業において、パブリックインボルブメントのような、地域社会との合意形成を重視する手法が標準化しているが、その先鞭をつけたのは、蜂の巣城紛争の教訓を生かしたダム事業であったと言って誤りではないであろう。

だが、蜂の巣城紛争の教訓が、その後の公共事業に、身に沁みて十分に活かされているかどうかは、疑問が残る(注2)。あるいは、教訓を活かすことも、対応が制度化され、一般化されると、いつの間にかその本質を忘れてしまう恐れも大きい。失敗した出来事から学ぶ謙虚さが知恵を豊かなものにするのであるから、歴史を継承する努力は、たゆむことなく続けていかなければならないのである。

そこで、現在から紛争を振り返ってみて、そこから私が汲み取った、忘れてはならない用地補償についての教訓を3つ述べておきたい。現在これらの教訓が活かされていないと言うつもりは無いが、よくかみ締める必要があると考えるからである。

そして最後に、紛争当事者と学術調査担当者からの切実なメッセージをひとつずつ紹介しておく。このメッセージをどのように受け止めるかについては様々な意見があろうが、時代が変わっても、これに応えることは公共事業の変わらぬ課題であると考える。

(教訓)

A 誠実に説明すること

紛争の発端は、最初の接触にある。いまとなっては不透明であるが、蜂の巣城の紛争は、事業説明会に至る過程で不信の種が蒔かれ、その対応がますます不信感を増していったことに起因すると思われる。形式的な説明では、人のこころに届かないのである。

組織で仕事をする時にありがちなのは、被説明者に対する義務的で形式的な対応であるが、それでは誠実さを伴わず、逆に不信感を増大させる。一方で、誠実であるということは、主張すべきことを明確に主張することであり、迎合することではない。つまり、事業計画の説明にごまかしがあってはならないのである。たとえば、不明なことは不明であると明確に伝えなければならないし、事業者に不利な事実も正確に表明しなければならないのである。

特に、「不意打ち」は不信感を急増させる。時間的な余裕を確保することは、誠実さの基礎である。蜂の巣城紛争では、土地収用法を背景とした焦燥感を伴った説明と対応が誠実さを欠いたものと受け止められ、その結果、被補償者は物理的な対抗手段として砦を築くほかなかったのではないか。

B 公平に手続をすすめること

事業のプロセスは公平でなければならない。事業者は被補償者に較べて圧倒的に厚みのある組織力や豊富な資金力を持っており、経験の豊かさは比較にならないのだから、事業者はそのハンディキャップを十分に自覚して手続をすすめる必要がある。

司法の判断では、下筌ダムの事業認定申請の手続きには不備があったとされている。書類を整えるだけではない、実質的な公平さが必要なのである。思うに、強制的な手続きに当って重要なのは、「やむを得ない」という感覚を共有することであろう。説明を尽し、時期が熟し、他に手段が見当たらないという情況でなされる強制手続は、社会的な公平性を帯びるはずである。逆に、そのような情況にないなかですすめられる手続きは、力を背景とした一方的なものと受け止められて、強い抵抗に遭遇する可能性が大きい。

蜂の巣城紛争では、事業手続において性急に過ぎ、社会的な公平さに欠けていたため、強い抵抗に直面したと考えられる。このことは、事業認定無効確認訴訟の判決においても繰り返し述べられている。

C 相手の立場を深く理解すること

紛争になったときに最も重要なのは、相手を知ることである。対立の理由やそこに至る背景だけでなく、相手の存在そのものについて理解しない限り、紛争解決の糸口を見つけるのは難しいのである。

だからこそ、事業の立案段階で、地元社会の構造、特に、社会的な関係や文化的な特色を把握しておくことが不可欠などである。必要ならば、地域振興のプランなど、交渉の際に予想される要求への対応を検討しておくことも大事な準備作業である。

だがそれだけでは不十分である。現実に交渉が始れば、交渉担当者と被補償者のあいだでは、否応なく人間関係が形成される。その関係のあり方が、交渉の行方、紛争に至るか否か、紛争解決の道筋などを大きく左右する。つまり、交渉は極めて人間的な営為であることを覚悟しなければならない。

従って、交渉担当者は、情報を収集評価し、戦略を立案して最適なアプローチを発見し、刻々と変わる情況を判断し、相手との相互理解を促進し、現場に身を置いて責任を負う等々、多彩な仕事を総合的に集約しなければならない。しかもその過程では、裏切り、間違い、不信などの人間関係の機微や、部外者の介入、情報リーク、交渉ルールの変更などの事情変更が降りかかり、その一つひとつへの対応如何が交渉の帰趨を決する。精神的にタフでなければ務まらない業務なのである。

補償交渉の本質は、このようなコミュニケーションによって相互の立場をより深く理解していくことにある。法的な手続きを一方的にすすめることが理解を深めることにつながらないのはもちろんであるが、事業説明や話し合いを重ねるとしても、相手を深く理解する用意がない限り実りある交渉とはならないのである。コミュニケーションは、一方的な関係ではないのだ。

蜂の巣城紛争の初期段階に、そのような相手を深く理解する準備や覚悟があったとは思えない。紛争が抜き差しならない状態に陥ったあと、コミュニケーションを深める努力が続けられたが、一旦生まれた不信感などを拭い去るには、長い時間が必要だったのである。

(メッセージ)

Ⅰ「理に叶い、法に叶い、情に叶う」

室原知幸氏が公共事業の進め方に対して求めたのが、「理に叶い、法に叶い、情に叶う」ことである。その意味については、氏は行動で示されるだけであったが、強いメッセージとして印象に残る。

私が理解する意味を述べておきたい。

「理に叶う」とは、事業の計画は合理的であるべきということであろう。合理的であるためには、独善的であってはならず、また、社会的な理解を得ることのできる説得力がなければならない。そして、用地補償の当事者は、自らがその合理性を納得していなければならず、もし事業計画に対して疑問があるならば、その疑問を解消してからでなければ交渉に当ってはならないということでもある。

「法に叶う」とは、事業の手続は厳正であるべきということであろう。そしてそのためには、法令に定められた手続を形式的に遵守するのではなく、手続が求める意味、たとえば、公正さ、合理性、現実味などを備えた事業のプロセスを確保しなければならない。真の意味での適正手続(due process of law)が求められるのである。

「情に叶う」ということの意味は難しい。当事者のあいだで心の交流があることであろうが、単純に、理解しあうというように解してはならないと考える。人が価値観を異にするのはあたりまえである。公的権力は強い力を持っているだけに、公共事業側の価値観を喧伝するのではなく、事業に伴って生じる痛みを「ともにする」という、共感の姿勢が必要だということではないか。交渉担当者は、組織を代表するとともに、ひとりの人間として交渉に当らなければならないのである。

Ⅱ「価値の交流」

『公共事業と基本的人権』の序文に記されたのが、用地取得は価値の交流であるという見解である。この見解は、用地補償の本質を突いていると考える。すべての公共事業担当者に対するメッセージとして噛み締めるべき真理であり、蜂の巣城紛争が提起した、いまなお取組み続けるしかない課題である。そのことが述べられた文章をそのまま引用しておく。

「公共事業の成否をかけての用地取得は、その出発点において、厳しい地元住民の権利要求によって阻まれる。地元の生活にまつわる、ありとあらゆる要素が用地担当者に向かって投げかけられる。いかにして地元の了解をとりつけ、安んじてその生活変革をうけいれてもらえるか、起業者にとって最大の関門であり、この用地交渉のプロセス如何が、これに引き続く事業の遂行へも影響し、また事業完成後のアフターケアへも尾を引き、最終的には、事業と地元住民の長い将来にわたるかかわりあいへつながっていくのである。実に、公共事業の当初における地域住民との接触は、当該事業のあり方を左右するものといって過言ではない。今すぐにも失われんとする住民の損害と、将来にしかもたらされない公共に利益との価値交流が、用地担当者と個々の住民との間にとりかわされる。個々の要求、願望、欲求はある意味では無限である。しかし、補償基準は守らねばならない。」(『公共事業と基本的人権』序より)

(ここで述べた意見は個人のものであり、みずほ総合研究所の見解ではありません。)

|

(注1)

(注1)

用地補償をすすめるうえで重要なのは、補償方針の確定、補償基準の作成、補償交渉の進め方の三つであると言われている。そして、筆者の理解では、それぞれについて次のような点が鍵となると考える。

豗)補償方針の確定に当たって

・各地区の特徴の把握(事前の社会的な調査が重要)

・重点的な課題の設定(クリティカルな場所、特殊物件、人的関係などの明確化)

・交渉方針の決定(交渉団体組織、キーパーソン、公共団体の協力などの体制)

・予想される要求への対応方針(代替地、生活再建、精神的補償、地域振興などについて)

豩)補償基準の作成に当たって

・重要なポイントの確定(重点となるべき補償項目の確認など)

・代替地要求、生活再建などへの対応(生活再建が確実に実現できるかどうかが重要)

・地区間のバランス、個人間のバランスの確保

・他ダムの事例との均衡

豭)補償交渉の進め方について

・交渉ルールの明確化(関係者の体制、交渉手順などについて)

・譲れない一線の確認(公平さや合理性を欠けば信頼が崩れる)

・精神的苦痛、被害者意識、事業への苦情などへの対応(十分なコミュニケーションが必須)

・紛争を抱えた交渉は困難と知るべし(紛争の予測と素早い対応が重要)

・公共補償、特殊物件などの扱い

・補償目当ての土地取得や建物建設などへの対応(毅然とすべし)

従って、松原下筌ダム事業における用地補償を十分に振り返るには、これらの点について現実にどのように考えられていたかを具体的に辿り直すことが必要である。だが、いまとなっては、そのような作業は不可能と言わざるを得ない。

(注2)

蜂の巣城紛争発生から7年後、昭和41年(1966)に成田空港問題が発生した。この紛争は過激化し、長期化した。千葉県土地収用委員長が襲撃されて瀕死の重傷を負い、その結果、収用委員会の機能が長年にわたって停止する(つまり、千葉県内での公共事業すべてについて収用裁決ができない)など、異常な事態が続いたのである。問題の発端は国と地元との「ボタンの掛け違い」があり、それにもかかわらず強引な手法で建設が強行され、結果として反対運動に過激な集団を引き入れたからだと言われている。事業の進め方を誤ったとしか言いようが無いが、蜂の巣城紛争の教訓が活かされなかった結果生じた紛争事例だと考える。(もっとも、昭和41年当時には『公共事業と基本的人権』はまだ出版されていない。だが、蜂の巣城紛争の経緯や教訓は、関係者が関心を持てば容易に知ることができる情況にあったと思われる。)

一方、本文でも述べたとおり、教訓を汲み取って、公共事業の進め方を点検し、改善する努力がなされたことも忘れてはならない。たとえば、その後ダム事業について強引な手法で建設が強行された事例はないのである。事業分野によって紛争の受け止め方が違うとすれば、政府に教訓を幅広く共有するだけの柔軟性が欠けていたためであるということでなかろうか。情報は、受け取る側の感受性や度量に応じてしか活きないのである。

|

|

|

|

|

[関連ダム]

松原ダム(元)

下筌ダム(元)

|

これは、「月刊ダム日本」に掲載されたものの転載です。

(2007年7月作成)

ご意見、ご感想、情報提供などがございましたら、

までお願いします。

|

|

【 関連する 「このごろ」「テーマページ」】

(用地補償)

[テ] 補償交渉と生活再建(宮ヶ瀬ダム)

[テ] 後輩に伝えたい、私の経験〜 ある用地職員の思い 〜

[テ] −ダムの用地補償(1)−代替地はなぜ必要か

[テ] −ダムの用地補償(2)−生活再建のために

[テ] −ダムの用地補償(3)−合意形成に向けて

[テ] −ダムの用地補償(5)−用地補償基準はなぜ一律か?

[テ] −ダムの用地補償(6・終)−用地取得から紛争予防へ

[こ] 暁をみる

[こ] ダムをうたう(21) -補償妥結の寂しさ-

|

|

|