�@����́A�u�����_�����{�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�L�����ꕔ�C�����ē]�ڂ������̂ł��B���҂́A�É�M�Y���i���E�͐�E�Ώ��W����������j�ł��B

|

|

�� �P. �v�H50���N�̏��͓��_��

|

�@�������Ƃ̈�Ƀ_�����݂����邪�A���̊����܂łɂ͕K�����������]�Ȑ܂���������B�_�����Ƃ̐��ۂ́A�N�Ǝ҂̍����́A�g�D�́A�Z�p�͂��K�v�����ł���A���̃_�����Ƃ̃j�[�Y������`�����A�n���̋����A���́A���_�̌㉟������Ɍ������Ȃ��B����ɁA���̎���ɂ�����킪���̐����I�A�o�ϓI�A�Љ�I�ȏɑ���ɍ��E����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�܂��A�_���{�s�ɂ͕K�R�I�Ƀ_�����݂��s�����A�s���鑤�Ƃ̊ԂɁA���Q�W������������m���������Ă���B

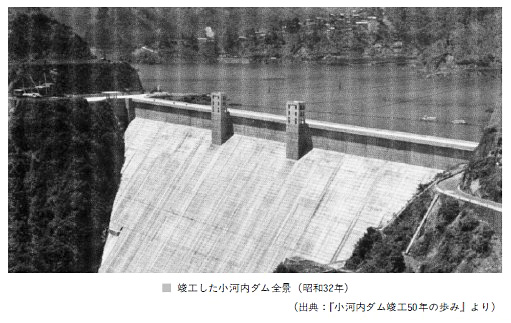

�@�����s�́A�����̓�����������Ȃ���A���͓��_�������a�U�N�v�攭�\���A���a32�N�U���Ɋ����������B����23�N���Ɋ����ȗ������I���߂����B�킪���̏��a30�N�`33�N�ɂ����Ċ��������_�����݂Ă݂�ƁA���a30�N���g��_���A�����_���A�p��_���A��ŗt�_���A�{�c�L�_���A�씽�_���A31�N����_���A�����_���A�f���_���A�\���_���A���v�ԃ_���A�{��_���A��q�_���A32�N�a�R�_���A�Z���_���A���_���A�q�_���A33�N���v�a�_���A��������_���A���a�_���A������_���A���K�_���A�F�A�_���Ȃǂ���������B

�@���̎���̏́A���a30�N���R�}�Ɠ��{����}���������A���R����}�������A31�N���\�����錾�A���ۘA���ɉ����A32�N��Ɋϑ��������a��n�����݂����B33�N�A�����J�n��R���{�{�y����P�ށA����䕗�ɓ��n�����P���A�����^���[�����H�����B���̂悤�Ȏ���w�i�̂��ƂɁA���ꂼ��̃_�������܂łɂ́A���܂��܂ȃh���}�����������Ƃ͊m�����B

�@���͓��_���́A�R�����ۂ�h�����ߋߑ㐅���̊m����ړI�Ƃ��A����Ɏ�s�����s�ɂ�����l�������ɔ����A�������̋������ʂ����d�v�Ȑ����ł������B���a30�N�̓����s�̐l����803.7���l�ɑ��債�Ă���B���a�U�N�ɏ��͓����ɒ����r�v��\�������A�����쉺���̐_�ސ쌧��сE��P�̗p���g���Ƃ̐�����̑����A���v���铌���s���͓����E�R�����O�g�R���E���������������Ƃ̊m���Ȃǂʼn��сA�悤�₭�_������b�@���H�����J�n���邪�A�����푈�A�����m�푈�ɑ������A�ɓx�ȕ����s���̂��߂ɍH���𒆎~�A���H�����ĊJ���āA���a32�N�Ɋ��������B����19�N���͓��_���v�H50���N�L�O���T���J�Â���Ă���B

|

|

|

|

|

�� �Q. ���͓��_���̖ړI�Ə���

|

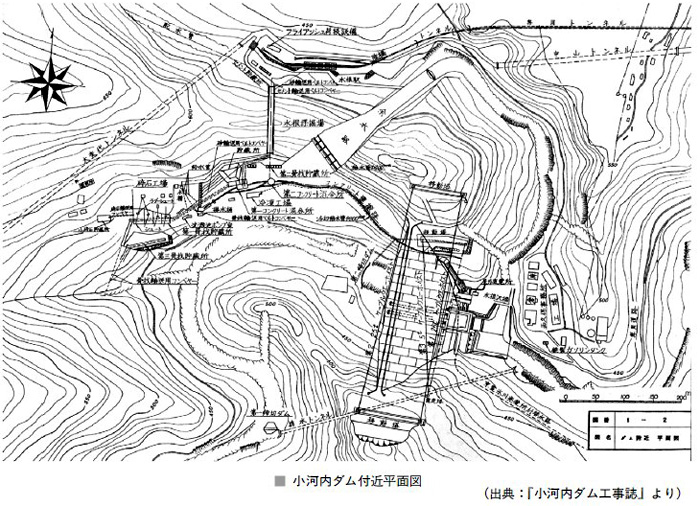

�@���͕���22�N10���ɏ��͓��_����K�ꂽ�BJR�~���������w����A�������o�X�ɏ�芷��15���قǂŏ��͓��_���i�������j�֒����B�o�X�͖����������B�_���Ύ��ӂ́A�ό��q��o�R�҂̎p���ڂɕt���A�L�O�ʐ^���B����i�ɏo������B���͓��_���́A�s�S�����65�q�̑�����㗬�����s�������S���������A�R�����s���S�O�g�R���A���������Ɉʒu����B

|

|

|

|

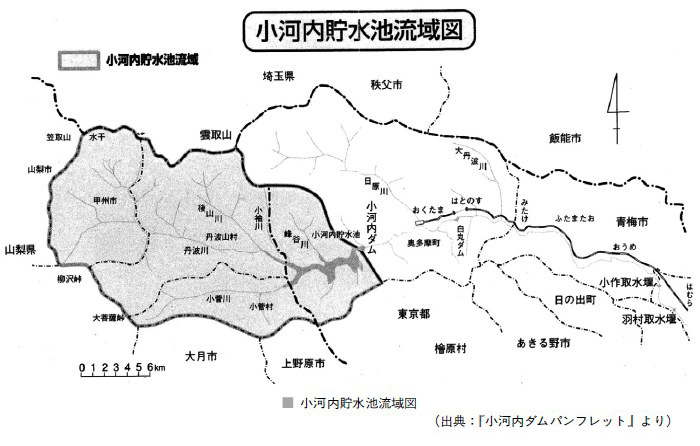

�@���͓��_���n�_�̑I��ɂ��āA18,000�`20,000��m3�̗e�ʂ��������r���K�v�ł��邱�Ƃ���A�n�`��̌��n�ŒO�g�R�A���A���R�A�͓��A�����A���R�A�~�v�ہA�~��A�×��̂X�n�_�������������A�͓��Ɛ������c��A���̗��n�_�ɂ����āA�{�[�����O�A�����E�A�⎿�e�X�g���̒������ʂ̂����A�f�w�A�t�B�b�V���[�̑��݂��l�ʂ��Č��n�_�̐����Ɍ��肵���B���͓��_���̏����Ƃ��̖ړI�ɂ��āA�����s�����ǕҁE���s�w���͓��_���x�E�w���͓��_���}�W�x(���a35�N)�A���͓��_���p���t���b�g�ȂǂŌ��Ă݂����B

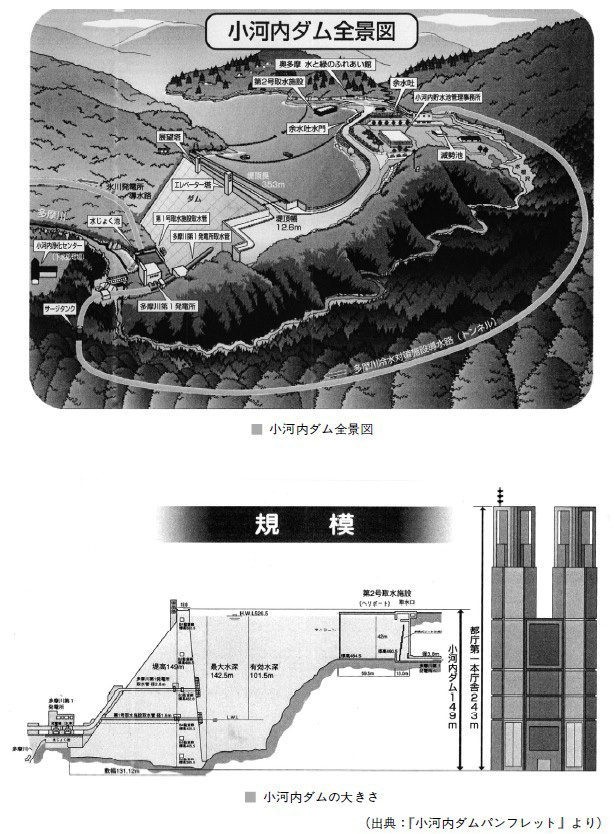

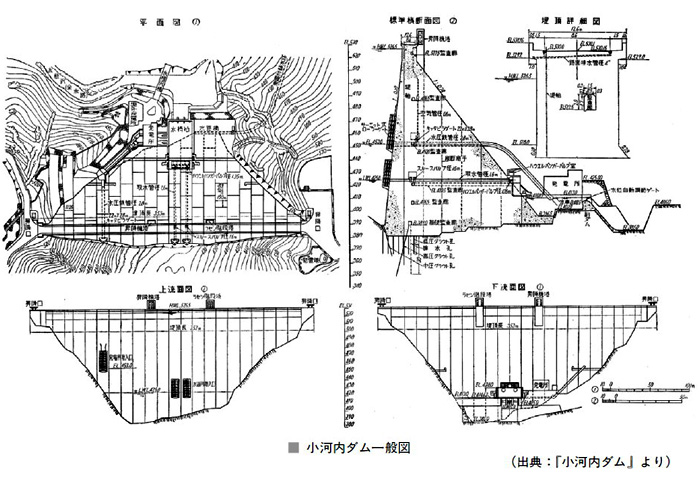

�@�_���̏����́A�獂149m�A�璸��353m�A��̐�167.6��m3�A�璸��12.6m�A�~��131.12m�A�璸�W��530m�A����ʐ�262.9km2�A�X���ʐ�425ha�A�ő吅�[142.5m�A�����ʐ�4.25km2�A�������e��18,910��m3�A�L�������e��18,540��m3�A�^�����z���^�����d�͎��R���N���[�g�_���ł���B

|

|

�w���͓��_���x |

|

|

|

�@�Ȃ��A�搅�ݔ��Ƃ��Ď��̂悤�ɐݒu���ꂽ�B

�@�@�����p�́A���a1.6m�|�ǂ��Q�𐅕��ɕz�݁B���͂Q��̃X���[�X�o���u�̑���Ŏ搅�ǂ�ʂ��āA�n�E�G���o���K�[�o���u�ɂ�萅��r���o�đ�����ɕ����i�ő�搅��14.0m3�^��)

�A�@���d�p�́A���a2.8m�̍|�ǂP���𐅕��ɐ��t���A�����ʂɉ����Ĕ��d���ɓ���i�ő�搅��21.5m3�^��)

�B�@�]���f�́A�_���㗬90m�������ɂ���A����7.2m�A��12.3m�����[���Q�[�g�T���L���A�J���Ő�����֕��������i�ő�^����1,500m3�^���j

�C�@�������ꔭ�d���̓_�������ɂ���A���d�@�i10,000KVA�j�Q��ōő�o��17,200kW�A�펞6,700kW�d����B

�@�N�Ǝ҂͓����s�����ǁA�{�H�҂͎������݁i���j�ŁA���Ɣ�150.76���~��v�����B�Ȃ��A��O�̈ꎞ���~�܂�2,800���~���x�o�����B����N�x���a11�N�A�v�H�N�x���a32�N�ł���B

�@���̍H���͒��錓�s�Ŋ��������s�����B

�@�⏞�W�͐��v����945�A���v�ʐ�394.69ha�A�߂̓����p���⏞�A�����d�͕X�씭�d�������H�̕⏞�A��P�̗p�����S���A���w�Z�ړ]�⏞�A���y�|�p�ۑ�����⏕�Ȃǂ��s��ꂽ�B�Ȃ��A���v�ړ]��945���т́A���a12�N�`���a18�N�̊ԁA480���шړ]���A��㏺�a26�N�`32�N�̊Ԃ�465���т��A���ꂼ�ꋌ���͓����A�O�g�R���A�������A���������A�~�s�A�����s�A��ʌ��L�����A�R�������P�x�ȂǂɈڂ����B

|

|

|

|

|

|

�@�_���̖ړI�́A�@�����s���ɑ��鐅���p���̋����A�A�_�������̑������ꔭ�d���ɂ�锭�d�ł���B���͓��_���̐��́A�������ꔭ�d���ɗ��p��A������ɕ�������A������34�q�n�_�̏���搅���Ƃ��̉����Q�q�̉H���搅���ŁA���������Ƃ��Ď搅�����B���̌����͎��R�����ɂ�葺�R�㒙���r�A���R�������r�A�R�������r�A�ʐ�㐅�H�Ȃǂ��o�āA�����R��y�ы���֑�������A����ɁA�����|���v�ɂ�菬���֑�����B�܂��A�����R�ꂩ�猴���A���ǂɂ�蒩����y�юO����ւ��������邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ��Ă���B�����p������ړI�ł��邪�A�B���p���y�ъό��ɂ��𗧂��Ă���B

�@���͓��_���̗���́A�����s���������A�R�����������A�O�g�R���A�b�B�s�S�s�����ɂ܂�����A����ʐ���262.8km2�ɂ��y�сA�����s�����ǂ͂��̗�����܂ޑ�����㗬�搅�������т��Ǘ����A���肵���͐여�ʂ̊m�ۂƏ��͓��_���̕ۑS��}���Ă���B�Ȃ��A���������тɊւ��ẮA��j�q���w�ߑ㐅���т̒a���Ƃ��̋O�Ձx(������w�o�ʼn�E����16�N�j�ɘ_�����Ă���B

|

|

|

|

|

�� �R. ���͓��_�����݂̂����

|

|

|

|

|

�@���͓��_���̌��݉ߒ��y�ь���ɂ��āA���a�U�N�`����19�N�܂ŁA�����s�����Ǐ��Ǘ��ەҁE���s�w���͓��_���v�H50�N�̕��݁x(2007�j�̂Ȃ��̃_���N�\�ɁA���̂悤�ɋL����Ă���B

|

|

�w���͓��_���v�H50�N�̕��݁x |

|

|

|

�@�@��O�̃_�����݉ߒ�

���a�U�N�@�����s���A���͓����ɒ����r�ݒu�v��\

�@�@�@�@�@���B���ϖu��

�@�@�V�N�@�����s��35��ƂȂ�A�אڍx�O��10���c��������

�@�@�@�@�@�����쐅���g�p�����o

�@�@�W�N�@�_���z���ӏ��̒n����������

�@�@�X�N�@���͓������r�����p�n�̑��ʂɒ���

�@�@10�N�@�����쉺���������A�����s�Ɛ_�ސ쌧�Ƃ̌��s��

�@�@�@�@�@���͓������r��ψ���ݗ�

�@�@�@�@�@���͓����A�O�g�R���A����������1,000�l�A���͓������r�H�����i��ɏ㋞�A

�@�@�@�@�@�x�����ƏՓˁA��\��47�l�������{���ɒ�

�@�@11�N�@�����쉺���̈�сE����P�̗p���g���Ƃ̐�����̌W��������

�@�@12�N�@���͓������r���ݎ������v�����y�ъJ����

�@�@�@�@�@�_����b�@��H������

�@�@�@�@�@�����푈�u��

�@�@13�N�@���͓��_�����݂ɔ����ړ]�⏞�A�����s���Ə��͓������Ɗo������

�@�@�@�@�@���͓��_�����r���H�H������

�@�@�@�@�@���މ^����p���H�z���H���v�H

�@�@�@�@�@���͓������r�����N�H��

�@�@14�N�@�{����162���ܓ��s�`�b�{���t�֍H������

�@�@�@�@�@11������15�N�W���܂ł̊ԁA���������͒ʐ��J�n�ȗ����߂āA�������ɑ���

�@�@�@�@�@��Q�����E���u��

�@�@15�N�@���͓��_�����r���H�H���v�H

�@�@�@�@�@�ُ튉���ɂ��A�ʐ�n���ԋ���

�@�@16�N�@�������ꔭ�d���̊J���v�擌���s�ŋc��

�@�@�@�@�@�����m�푈�u��

�@�@17�N�@25t�P�[�u���N���[�����t�i�̂��H���ꎞ���~�ɂȂ���)

�@�@18�N�@�R���N���[�g�{�H�ݔ��قƂ�NJ���

�@�@�@�@�@�_���z���p��v�@�B���C�R�ɒ��p

�@�@�@�@�@�~�`�X��ԓS���H������

�@�@�@�@�@�g�����ƍH���A�푈�̉e���ɂ��ꎞ���~

�@�@�@�@�@�s�����{�s����A�������Ƃ��s�c�ƂȂ�

�@�@20�N�@�����������p�~

�@�@�@�@�@��Q�����E���A�����m�푈�I���

�A�@���̃_�����݉ߒ�

���a21�N�@�s�����p���{�ɏ��n�������͓������r�_���z���H���p�@�B�ނ�

�@�@�@�@�@���߂��Ɋւ��A��p���{�c�������������Ɠ����s�̊ԂŊo������

�@�@22�N�@�L���X���[���䕗�ɂ��������~�i23�N�R������)

�@�@23�N�@�_�����ƍĊJ�A���͓������r���ݎ������ݒu

�@�@24�N�@�Z�p�ږ��c���x�ݒu�i���a32�N�W���܂�41��J��)

�@�@25�N�@���͓��_����b�O���E�`���O�H������

�@�@26�N�@�����s�Ə��͓����⏞�W�o������

�@�@27�N�@�����s�ƒO�g�R���E�������⏞�W�o������

�@�@�@�@�@�X��`�����Ԃ̐�p�S���A���J�n

�@�@28�N�@���͓��_���R���N���[�g�ō��J�n�A�_����b��

�@�@29�N�@���͓��_���z���p�Ⓚ�H���

�@�@30�N�@�������ꔭ�d���H������

�@�@31�N�@���͓��_���]���f�̃R���N���[�g�ō��J�n

�@�@32�N�@���͓��_���]���f�R���N���[�g�ō�����

�@�@�@�@�@���͓��_���R���N���[�g�ō�����

�@�@�@�@�@���͓������r�����J�n

�@�@�@�@�@���͓��_���v����

�@�@�@�@�@�������ꔭ�d�����d�J�n

�@�@33�N�@���͓������r�z���H���}�E��87���̈ԗ�菜����

�B�@�_������̏�

���a36�N�@�V�c�E�c�@�É����͓��_���s�[

�@�@39�N�@������n�劉���A�����ʉߋ��Œ�84���T��m3�i0.46��)

�@�@55�N�@���͓������r��Q���搅�{�݊���

�@�@56�N�@�䕗10���ɂ�芮���ȗ��ő����870m3�^�����L�^

�@�@59�N�@�����r�X���J�n�ȗ����߂ăA�I�R��ʔ���

�������N�@�_���C���ˑ֊���

�@�@�R�N�@���R�����ˑ֊���

�@�@�S�N�@������␅��{�݊���

�@�@�T�N�@�������ˑ֊���

�@�@�U�N�@�L�^�I�Ȗҏ��A�����쐅�n�ُ튉��

�@�@�V�N�@�_����������̉͐�ێ��ʂ̕����J�n

�@�@�W�N�@��Q���搅��̏��͓��h�Ѓw���|�[�g���p�J�n

�@�@10�N�@�u���������Ɨ̂ӂꂠ���فv�J��

�@�@11�N�@���͓������r���z�����d�ݔ��J����

�@�@13�N�@����������100���N�L�O���J��

�@�@16�N�@�A�I�R���p�\�w���ڑ����u�̐ݒu

�@�@17�N�@���������_���ΕS�I�ɑI���

�@�@19�N�@�������������̘H�S���J��

�@�@�@�@�@���͓��_���v�H50���N�L�O�����s

|

|

|

|

|

�� �S. ���͓��_���̎{�H

|

|

|

|

|

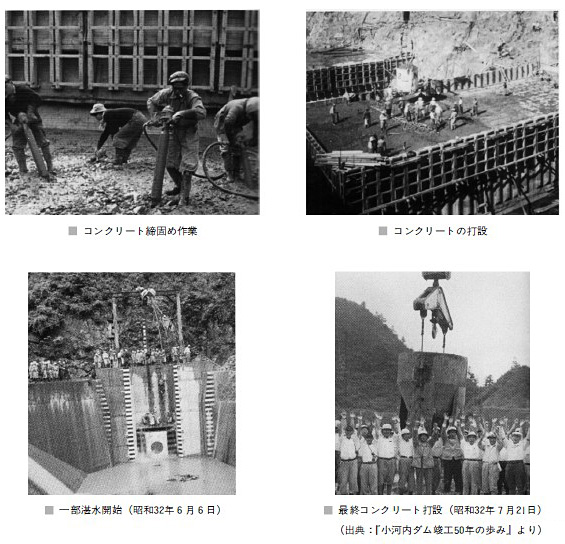

�@���͓��_���̎{�H�ɂ��ẮA�O�f���w���͓��_���x�̂Ȃ��ŁA���͓������r���ݎ������������u�Y�́A�H���Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�܂��A�_���H���ʐ^�W�Ƃ��ē����s�����ǕҁE���s�w���͓��_���x(���a32�N�j������B

(1)�@���͓��_���́A�킪���Ōv�悳�ꂽ�ŏ��̍��_���ł���A���̐v�E�{�H�ɓ������Ă͊C�O�̒����ȃ_���ɂ��Ă̒����������s�Ȃ��T�d�Ɏ��{�����B�{�H�ɓ������Ă͍ł��d�v�������_����b����̏������_���R���N���[�g�̔M�����ł���B

(2)�@��Տ����ɂ��ẮA�����Ȃ�n�������̉��ɏ\���Ȍ@����Ȃ��A�X�ɑ�������60,000m�ɋy�Ԋ�Ղ̋������тɎ~�����Z�����g���������{���A�_���R���N���[�g�̔M�������v���N�[�����O�y�уp�C�v�N�[�����O�p���Ă��̊����������A��p�lj����͎���940,000m�ɋy�B

|

|

�w���͓��_���x |

|

|

|

(3)�@�R���N���[�g�̑ō��݂͏㉺��������30m�A����ɒ��p��15m�̃u���b�N�Ƃ��A��w�̑ŏオ�荂��1.5m�̒���H�@�ɂ��A�e�u���b�N�̏c���f�p��ʂɂ́A����142,000m2���Z�����g���������{�����B

(4)�@�R���N���[�g�p�����͂��̑啔�������n���Y�Ƃ��A����450t�̐��Y�\�͂�L����ӐH���ݔ����A�����Y�ʂ͖�3,160,000t�ɒB���A���̊O�썻590,000t���g�p�����B�Z�����g�͓��{�Z�����g������А����f�M�Z�����g���Ȃ킿���}�X�R���Z�����g321,000t���g�p�����B

(5)�@�썻�ƃZ�����g�̗A���́A���S�X��w����_���n�_�܂Ő�p�S�����������A�_���R���N���[�g�̑ō��ݍH���ɉ�����A���̊m�ۂ��Ȃ��A���̑��A���ʂ͖�1,000,000t�ɋy�B���̓S�����݂ɂ͐v�{�H�Ƃ����{���L�S���Ɉ˗����A���a27�N11���������A���炢�{�N�i���a32�N�j�V���_���H���������~���Ȃ鎑�ޗA���̎g�����ʂ������B

(6)�@�ӐH��A�R���N���[�g�������A25t�P�[�u���N���|�����́A�����t�[�o�[�_���Ŏg�p�����@�B�ݔ��𒆌Õi�Ƃ��ėA���������̂���Ƃ��ĂP�n���������Ĕ����������A�_���R���N���[�g�ō��ݍH���̐i�W�ɑ������A��Ƃ��č��Y�@�B�������āA���ꂼ��Q�n���ɑ������A�Ő����ɂ͂P���ő�3,600m3�N��600,000m3�ɋy�ԃR���N���[�g��ō��B

(7)�@�_���R���N���[�g�H���́A����1,675,680m3�ŁA���a28�N�R�����ō��݂��J�n���Ĉȗ��A���a�V���ō��݊����܂łS�N�R������v���A�H���͍��ސ��Y�H���𐼏����݊�����ЂƁA�܂��R���N���[�g�ō��ݍH�����������݊���ЂƂ��ꂼ�ꐿ���_��ɂ��{�H�����B

(8)�@�]���f�̓_���n�_�㗬200m�t�߂�萅����ɕ�������A�����v��ő�������͂P�b��1,500m3�ł���B

(9)�@�t�֓��H�͖����ʂ���Tm�T��10m��̌ΔȂɉ����Đ݂����A�g���l��18����������3,400m�A����8��������780m���܂ݑ�����23.5�q�ɋy�ԁA�ɂ߂Ċό����l�ɕx�ށA���Um�̉��K�ȓ��H�ŁA���ɒ����r�����f����[�R������200m�ɋy�сA�������̖ڂƂ��Ĉ�i�ƌi�ς�Y���Ă���B

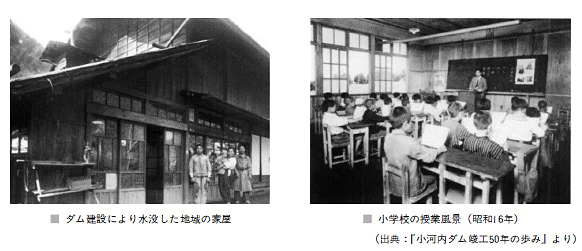

(10)�@���͓������r���݂ɔ������Ɨp�n�́A�S�̂�1,500�����ł���A���̂����ۈ��сA�������{�ѓ�500�����������A���۔����ʐς͖�1,000�����ŁA�܂����Ɨp�n���̈ړ]�Ɖ��́A��O����эĊJ��̈ړ]���܂߂�945���тƂȂ����B

(11)�@�����r�W���Ɣ�́A�H������ȗ����a18�N�ꎞ���~�Ɏ���܂łɖ�2,800���~�A���a23�N�H���ĊJ�㍡�����ɖ�145���~�ł���A���̍����͑啔���N�ɂ��A�c��̈ꕔ�͐�����ʍ����ɂ�����B

(12)�@�{���Ƃ́A�����̐������m�ۂ��邱�Ƃ���ړI�ł��邪�A���͓��_�������ɂ�钲�ߗ��ʂɂ���ċɂ߂ėL�������͔��d���Ƃ��s�Ȃ��A�����ğ���ɁA�^�������ɁA�܂��ό��̖ʂł̖������ʂ����A���ړI�_���ł���B

(13)�@���a11�N�{�H�����H�ȗ��_����Ռ@��A�{�H�ݔ��A�_���R���N���[�g�ō��ݍ�ƕ��тɐ�p�S���A�t�֓��H���̑������H��������ĕs���̎��̂ɂ��87���̑����}�E�҂��o�����B�����ɋނ�ŏ}�E�҂̉p��ɑ��A�h�i�Ȃ銴�ӂ̐�������A���̌䖻�������F�肷��B

|

|

|

|

|

�� �T. ���͓��_���H���̎���

|

|

|

|

|

�@���ۂ̏��͓��_���H�����āA�{�H�҂ł��鎭�����݁i���j�ҁE���s�w���͓��_���H�����x(���a34�N�j�ɂ́A�}�\�𑽂���g���Ȃ��璘����Ă���B���̏�����ǂ��Ă݂�B

�@�@��Ռ@��͓��В���O�A���ɐ����ǒ��c�Ŗ�300,000m3�͎{�H�ς݂ł��������A���a28�N�Q����{���{�i�I�ɍ��A�E���@��ɒ��肵�A�唼�̓p���[�V���x���i����0.6m3)�A�u���h�[�U�iD�|80�j���g�p���A�ɂ��_���v�g���b�N���͋@�֎ԁi�Tt�ԓ�g�������j�ʼn������ցA������̏ɉ����y�����y�іg�������p���A���{�H��200,000m3�]�ɋy�B�Ȃ��A�r��@������b����̎d�㏈���i���ϐ[��60�p�j�͐T�d���O�ɑ�_���̊�b�Ƃ��Ė��S�������{�H�����B

|

|

�w���͓��_���H�����x |

|

|

|

�A�@�R���N���[�g�ō��݂́A�e�v�����g�̐ݔ����ꉞ�����Ă������߁A�͏���Ճu���b�N�d�㊮����A���a28�N�R��19����蒀���J�n�������A����̌̏ᑱ�o���Ő��ʂ͔��X����ł������B�������A������i���a28�N11������)�A�Ⓚ�H��i���a29�N�Q�������A������ɒ����j�y��25t�P�[�u���N���[���i���a29�N�Q���Ɋ����j�̐V�݁A���тɃR���N���[�g�^���H�̉��ǍH���A�R���N���[�g�o�P�b�g�y�ё�Ԃ̉��������������Ď��{���A���a29�N�R�����Q�����ԁA30,000m3���z���Ԑ��ƂȂ����B���̂��ߍ��A�E���̉E�݊�Ռ@��y���R���\���f�[�V�����O���E�`���O�̂��ߑŐ݃u���b�N�i����H�@����30m�~��15.0m�~�ŏ㍂1.5m�j�́A���Ȃ�y�I�������A���a30�N�R�������Q���u���b�N���g����A����50,000m3�ɒB���A�P������2,000m3�̋O���ɂ̂�A���a31�N�T���ɂ�66,776m3�^���̍ō��L�^�����������i���ԍō�3,500m3)�B�H���͌v��ʂ菇���ɐi�ݏ��a32�N�P�����ŏI�i�K�̕W���{525m��̑ō��݂ɂ�����璸���A�ԕ����y�э�������S���V��21���Ɋ��������B

�B�@��̂̔M�����́A�v���N�[�����O�ƃp�C�v�N�[�����O�̗������̗p���A�v���N�[�����O�́A�S�����11�����s���A�Ő݉��x��W���{12���Ƃ��A���̊Ԃ͗Ⓚ�H�꒼���̑�Q���������g�p�����B�p�C�v�N�[�����O�́A������i�K�ɕ����A��ꎟ�N�[�����O�́{�S���̗Ⓚ����Őݒ�����14���Ԓʂ��ăR���N���[�g�������x�̏㏸���������A��N�[�����O�͓~���Ԏ��R����40���`70���Ԓʐ����A�ŏI���艷�x�{12.2������p�����B

�C�@��b�O���E�`���O�́A�ሳ�A�����A�����̂R�i�K�ɕ����A�s�E�[��15m�`60m�A����7.0kgf�^cm2�`17.5kgf�^cm2�ŁA������35,370m�ɒB�����B�p��O���E�`���O�͒�̂�璸���15.0m���Ƃ��O���E�g���t�g�ɕ������A����ɒ��p�y�ѕ��s�̌p��ʂɕ����e�敪���ɒ�̉����ʂɋy���č��L���{�H�����B

�D�@���r���g���l�����Q�[�g�Ǎ�Ƃ́A���a32�N�U���U���Ɍߌ�V�����{���A�\���̐��ʂ����߂ĒX�����J�n���ꂽ�B���͂X�����搅�S�ǂ�ʂ艺�����ɕ�������i�n�E�G���o���K�|�o���u�g�p���a4.00m�̃t�[�h�ǂ��o�ĕ����j����r���o�āA���d�X�씭�d���֑���ꂽ�B

�E�@�X���ɔ����_���㗬�����{�݁i���A������A�Ⓚ�H��A�ӐH��y�щ^���H�ݔ����j�̉�̓P�����_���R���N���[�g�ō��I����i�V��21���j�Ɏn�߂R�����ł��ׂĊ��������B

�F�@�v�����g�P����́A�_���������ɕʓr���o�b�`���[�v�����g�i28�~�L�T�[�Q��j��ݒu���A�G�H���S���̃R���N���[�g��20,000m3���������A�_���v�g���b�N�Ō��n�ɉ^�������B

�G�@�������ꔭ�d�����z�H���y�ѕ��эH���Ƃ�11��20���Ɋ����A21������搅�͔��d�p�搅�ǂɐؑւ���ꔭ�d���J�n�����B

|

|

|

|

|

|

|

|

�@���͓��_���̏v�����͏��a32�N11��26���ɍs�Ȃ�ꂽ�B���a13�N���H�ȗ��A���a18�N�ɂ͐푈�ɑ������A�ꎞ���~����A���̏��a23�N�H�����ĊJ���ꂽ�B���̂悤�����]�Ȑ܂��o�āA�����܂�18�N�̍Ό������ꂽ�B���������Ŏ{�H���ꂽ�_���̍�����70m���ł��������A���̂Q�{�ɂ��Ȃ�150m���̃_���̊����Ɏ��������Ƃ́A���{�̃_���Z�p�҂̗D�G���ƋΕא��A�w�͐�����Ă���B���ɁA����ł́A���_���̎{�H�@���q�b�c�H�@�ɂ�邪�A���̍H�@�͏��a40�N��㔼����J�����ꂽ���̂ŁA���͓��_���͏]�O�̒���H�@�ł������B���ɏq�ׂĂ������A����͔��Ɏ�Ԃ�������A15m���̃u���b�N�ɕ����ď㉺���ɓK���Ȓ����ɐ��āA�������R���N���[�g���Ő����A�p�C�v�N�[�����O�����āA����ɃW���C���g�O���E�`���O�Ƃ����u���b�N�Ԃ̌��Ԃ߁A�Ȃ����M�������{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ���A���������������������e��18,910��m3�̑s��ȃ_�����a�������B

|

|

|

|

|

�� �U. ��O�ɂ����鏬�͓��_�����

|

|

|

|

|

�@���v�ړ]�҂�945���тł��邪�A���a12�N���珺�a18�N�̊ԁA480���т��ړ]�A�c���465���т͐��̈ړ]�ƂȂ�B�O�q�̏��͓��_�����݂̂���݂�U��Ԃ�ƁA���a10�N���͓����A�O�g�R���A��������1,000�l�����͓������r�H�����i��ɏ㋞�A�x�@���ƏՓˎ������N�������B���a12�N�ɂ͓����푈���u���A�����̎�҂����͏o���B���̂悤�Ȑ���̃_������ŁA���a13�N���͓������⏞�̍��ӂ��Ȃ��ꂽ�B���̍��ӂɊւ��A���͓�������ҁE���s�w�Β�̂ӂ邳�Ə��͓������x(���a13�N�j�ɁA���V�s�����͓��������̋�a�̐S���ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

��ɕS�N�̗��j�̒n��c�ݑ�̋��y�A�꒩�ɂ��ČΒ�ɉe��������Ɏ���B���ɒf���̎v�Ђ�����B����ǂ����̒f���̎v���Ђ��A���ɁA�����s���W���ߑ��̋]�����o�債���̂ł���B��X�̍l�������P�ɓy�n��Ɖ��̔����ɂ������̂ł́A��c�ɑ��Đ\�����B��s�̌�p���ׂ̈̒r�ƂȂ邱�Ƃ́A������ڈ���̋@��Ƃ��āA�]������̛���S�ӂ���ɂ������̂ł���B���������̔����ς݂̂ɏI�n������̂ł������Ȃ�A����͐�c�֔��t�ł��肩���ẮA�����͌����ƂȂ���̂ł���B |

|

�w�Β�̂ӂ邳�Ə��͓������x |

|

|

|

�@����ɁA���̂悤�ɑ���

�u�ڂ݂�A�Ⴕ�A���x���ς̖�肪�N����ʂ̂ł������Ȃ�A�䓙�Ǝs�Ƃ̕����͗e�Ղɉ����̋@�^�ɒB���Ȃ������炤�Ǝv�ӁB���a�\��N�t�A�����s���n�߂Ĕ��\�����{���́A�y�n�Ɖ��������i���̑��̖��́A��X���{�����Ƃ��ĐM����ꑺ�]���̐��_�Ɖ��l�Ɗu���邱�Ɛ��鉓���A���ꏳ���������ʐ����ł������B�{���͊���T���Ă��쎀���Ă������V�̎���������āA�����ׂ̈߂ɍR�����A���̋��������Ă��₤�Ƃ��������ł��������������C�����������Ƃ��鍑���������^���̐ܕ��ɁA�䓙�͍��̏Փ˂������ω��ɋ����ւ��炸�Ƃ��āA�}�]���ĉ����Ɍ������̂ł���B���ꂱ���Ύs�������̓��@�ł���B�����~���ȉ����𗈂����ǂƒ�g���Ƃ̐i�s������͓̂��c����ł���B

|

|

|

|

|

|

�@�܂��A���v�����̎q���B���̋�������˂Ȃ�Ȃ��B���̐S���\�����{�V��q�̍앶�����̏�������p����B

�t�̎R����T���A�Ă̎R�S����H�̂��݂��A������N�̐̂���s�Ȃ�ꂽ�Ԑl�`�A���q���Ȃǎ��B�ɂƂ��Ă͍ł��y�����A�����܂ł������܂ł��S�Ɏc��A���ƂȂ鎖�ł����B�������Y�ő����̐l�X�͉Ƃ����͂����l�ł��B�_�v�̓����L�l�����Ă�����N�������Ȃ��̂��A���Y�̕��ł͖L���֔����q�ւƍs���Ă��܂ӂ̂ɂȂǂƎv�АS�ׂ��čk���̂����₾�ƌ����l�ȕ��������܂��B�����s���Z�S�ׂ݂̈��ƍl�ւ܂���A������������܂���B���B�͊��ʼn�������������ɒv���܂��������F����A�ꏏ�ɍ����䉶�ɂȂ������͓��ւ���Ȃ�����Ђ܂����u���͓��悳�悤�Ȃ�v���͓��̏��_�l��V�������ɍs���Ă������A�����܂ł������܂ł����B���͓������������Ȃ����ĉ������B�����ė��h�ȍ����ɂȂ�܂��l��

|

|

|

|

�@���a10�N�ɂ����āA���͓��_�����݂̖��́A�Z���Z�[�V���i���Ȏ����Ƃ��āA�}�X�R�~�ɓx�X���グ��ꂽ�B���x����Y�A���R��Y�A��씺�r�A�k�����H�ȂǑ����̗L���҂��琅�v�����ɉ����Ɠ����ꂽ�B�_�����ɗh��鑺���A�����A�����W�҂̓����Ɋւ��A�Љ�h�����Ɛΐ�B�O���w���A�̑��x(�V���ЁE���a12�N�j�ŕ`�����B�܂��A�̎蓌�C�сi���傤���j���Y�́u�[�z�͐Ԃ��A�g�͔߂��A�܂͔M�v�j��G�炷�A����ΌΒ�̂����A�c�����\��肩���^�v�Ɖ̂����u�Β�̌̋��v(�쎌���c����E��ȗ�ؕ��j�j�́A�Ȃ����瑺���̔߈����������Ă�B���a41�N���̉̔���_���T�C�g�Ɍ������ꂽ�B�K���╨���ɂ͌��Ɖe�������B

�@������㗬����̐��ɂ���ĉv�X�����͔��W���Ă������ƂɂȂ邪�A���̔��ʁA������㗬�̑��X�͓����̔��W�̋]���ɂȂ�B�������̂��Ƃ��u���A�̑��v�ƂȂ邱�Ƃ�@���ɕ�����Ă���Ƃ�����B�_�����́A��ɓs�s�Ɣ_�R���̑����Ƃ��Č����邱�ƂɂȂ�B

|

|

�w���A�̑��x |

|

|

�� �V. ������

|

|

|

|

|

�@���a13�N�_���ړ]�҂̂���28�˂́A���P�x�̘[�����Ɉړ]���A�J��ɒ��B�r������̟��ނ悤�ȓw�͂Ő�J���Ă����B���X�ƊJ��̐l�X�ɍ���P���A����ɗ����������A�͂����킹�č������Ă����B���̍�������ɕς��₪�ċO���ɂ̂�A�y�y����ƂɂȂ�B���̐����J��̐����͋��͂ȃ��[�_�[�Ƃ���ɂ݂�Ȃ����͂������ʂł���B�J��ɂ��ẮA��萳�ᒘ�w�����J��x(�R���ӂ邳�ƕ��ɁE���a63�N�j�����s����Ă���B���͓��_�����݂̔��[�́A����42�N�T���A�����̓����s������s�Y�������쐅���n�����A�����Ƀ_����A�����̐��S�N�̌v�����ӂ����Ƃ��ƁA�]���Ă���B

�@�����̐l���͏��a11�N�ɂ�600���l�ł��������A����1,200���l�قǂɑ��債�A�����v�͑������B���ł́A�����̐����͑����삾���łȂ��A���͐�A�r��A������̐��������������Ă���B���͓��_���v�H�㔼���I�߂����B�����ɂ͐l�X�̐S��a�܂��Ă����Â��Ȑ��i���f���o���Ă���B���͓��_���Œ��߂�ꂽ���́A�����s���ɂƂ��đ�Ȑ��A���̐��ł��邱�Ƃ͂����������ς��͂Ȃ��B���������Ӗ���945���т��Β�ɐ��v�������ƂƁA�}�E��87���̂��Ƃ͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

|

|

�w�����J��x |

|

|

|

|

|

�m�֘A�_���n

�@���͓��_��

|

(2012�N11���쐬)

���ӌ��A�����z�A���Ȃǂ��������܂�����A

�܂ł��肢���܂��B

|

|

�y �֘A���� �u���̂���v�u�e�[�}�y�[�W�v�z

�@�i�_���̏������ꂱ��j

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��(�P)�`�� �� �� �_ ���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��(�Q)�`�� �v �� �_ ���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��(�R)�`�����E��� �_ ���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��(�S)�`�������`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i�T�j�`������ǂށk��l�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i�U�j�`������ǂށk���l�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i�V�j�`�O���_�����l����`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i�W�j�`��p�̃_���������{�l�E���c�o��`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i�X�j�`����_����K���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i10�j�`�����E�V�{�E�x���_���Ɠ��R�앪���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i11�j�`�����s�s���̃_���i�ȕ��E����E����E���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i12�j�`���ꌧ�̃_���i�k�R�E���E�V�R�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i13�j�`�}��쐅�n�̐������J���_���i�]��E�����E�}��剁�E�R�������r�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i14�j�`�啪���̃_���i�����E��n�k�E�����剁�E�s���E��ÁE��c�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i15�j�`���쐅�n�̃_���i���E����E�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i16�j�`�_�ސ쌧�̃_���i���́E��R�E�O�ہE�{�P���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i17�j�`���쌧�̃_���i���Z�r�E�L���r�E�c���E����E�g�c�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i18�j�`���Ɍ��̃_���i�z���ܖ{���E�����E���x�E�����E���J�E����E��E�O��E��H�E����E�����E�����E�k�x�m�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i19�j�`�x�R���̃_���i���q�E�v�w�{��E�F���E����E�����E��[�E��s��E��s����E�z�{��_���E��J�E��������j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i20�j�`�g��쐅�n�̐������J���_���i�����Y�_���A�r�c�_���A���g���͌����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i21�j�`�������̃_���i�����E�u�Ì��E�R���E�O�r�E���ˁE�l�c�E�䕔�E�咷���E���c�E���q�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i22�j�`�R�����̃_���i������E��h�E����E����E���R��E������E���n��E���E�r�J�E��̍�E���x�E������j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i23�j�`������̃_���i��l�J�E���l�E�F�ތ��j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i24�j�`���s�{�̃_���i���E�V�P���E���R�E���g�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i25�j�`�ΐ쌧�̃_���i�q�Y��h�ЁE����E�����E���P��_���E�㉤�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i26�j�`�ޗnj��̃_���i���J�E��{�E�唗�E�����E�z�ځE����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i27�j�`�V����̃_���k��l�i�ו��E�����E���v�ԁj�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i28�j�`�V����̃_���k���l�i���a�E���a�E�s�̐��E��h�E����E�ЋˁE���ցj�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i29�j�`��Ȑ�̃_���k��l�i�ސ�n�E���a�E��j�E�����E���q�E�咬�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i30�j�`��Ȑ�̃_���k���l�i�ޗLj�E����E���m�F�E�k�R�E�ÒJ�E�]�n�E�����E�����E�L�u�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i31�j�`�R�����̃_���i�L���E�r��E���E����E�[��j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i32�j�`�O�d���̃_���i�{��E�@�E�N�P��E���E�@���E��ޒm�E���Z�E�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i33�j�`����E��莛��E�����̃_���i���썇���E���q�E���߁E�L��E�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i34�j�`���Q���̃_���i��J�r�E�����E��E�Ύ��E�����E�쑺�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i35�j�`�{�茧�̃_���k��l�i���E��ŗt�E��c���E�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i36�j�`�{�茧�̃_���k���l�i�쌴�E���c�E�c�㔪�d�E�Z�c�E�L�n�E����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i37�j�`���m���̃_���k��l�i�i���A��X��A������j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i38�j�`���m���̃_���k���l�i����J�A��n�A�ˌ��A���ؐ�A��{�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i39�j�`�X���̃_���k��l�i�ډ��A�v�g�A������A���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i40�j�`�X���̃_���k���l�i�ΐ�A�Q���A�����A�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i41�j�`�X���̃_���k���l�i�A����A�V�ԁA�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i42�j�`�R�`���̃_���k��l�i����A����A�O��j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i43�j�`�R�`���̃_���k���l�i�����A���͍]�A������A�V�ߎq�A�_���A�c���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i44�j�`�R�`���̃_���k���l�i������A�r��A���R�A���C��A����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i45�j�`��t���̃_���k��l�i�R�q�A����A�T�R�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i46�j�`��t���̃_���k���l�i�Бq�A�S�A��ߐ�A�ۑ�A�R���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i47�j�`��t���̃_���k���l�i����J���A������͌����A�����A�����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i48�j�`�_���̎��T�A�_���̋I�s�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i49�j�`�_���̐؎�A�_���̘b�A�̃_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i50�j�`�_���̌i�ρ`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i51�j�`�_���̐��ԁ`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i52�j�`�_���͍̑��`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i53�j�`��錧�̃_���i�ѓc�E�ԊсE���R�E����j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i54�j�`����̃_���i���E�J�R�E�ؐ��j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i55�j�`��ʌ��r��̃_���@(��j�i�E�L�ԁj�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i56�j�`��ʌ��r��̃_���@(���j�i�Y�R�E���p�E���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i57�j�`���茧�̃_���@(��j�i�{�͓������^�ᕔ�E�y�t����E�����ĊJ���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i58�j�`���茧�̃_���@(���j�i�����E��J�E���̌��ĊJ���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i59�j�`�F�{���̃_���@(��j�i����_���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i60�j�`�F�{���̃_���@(���j�i�ΑŁE��ÉY�E�ΐ�E�s�[�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i61�j�`�S�{��̃_���@(��j�i�\���E�얓�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i62�j�`�S�{��̃_���@(���j�i�쎡�E�S�{��㗬�_���Q�A�g�E�O�͑�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i63�j�`�K���̃_���@(��j�i��Y�E��Y�ƕ��E���{�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i64�j�`�K���̃_���@(���j�i���R�E���R�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i65�j�`���쌧�E���X��_�� �`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i66�j�`��ː�̃_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i67�j�`�ؑ]�쐅�n���ؐ�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i68�j�`���R���d���A�Ǐ���P���d���A�˕ꔭ�d���A�����_���A���_���A�Ǐ��_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i69�j�`�ؑ]�쐅�n�ێR�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i70�j�`�q���_���ƈ��m�p���@(��)�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i71�j�`�q���_���ƈ��m�p���@(��)�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i72�j�`�q���_���ƈ��m�p���@(��)�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i73�j�`�ۓf�_���E���Ð�剁�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i74�j�`��Ƀ_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i75�j�`�����쐅�n�_����E���v�ۃ_���A����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i76�j�`�����G�쐅�n���ΐ�E�����h�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i77�j�`�����쐅�n�n�ǐ���E���_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i78�j�`������ŏ㗬�E��ؑ�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i79�j�`�����쐅�n�薓��E�ޗǖ��_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i80�j�`�_���씭�d���i�쑊�_���E���_���j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i81�j�`�Y���쐅�n�ʐ�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i82�j�`�k��쐅�n�]����q�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i83�j�`�k��쐅�n���ΐ�E�䏊�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i84�j�`�k���l�\�l�c�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i85�j�`�đ�쐅�n�X�g�R�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i86�j�`�����쐅�n���_���E����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i87�j�`�����s�̃_���i���R�㒙���r�E���R�������r�E�R�������r�j�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i89�j�`�}��쐅�n�E���g�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i90�j�`�]�̐�y�t�_���A���c�썂�����`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i91�j�`����앟�q�R�_���E�����͌����`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i92�j�`�]�̐쐅�n�n����x��㉺��@�D�˃_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i93�j�`�㓪����@�㓪���_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i94�j�`�㓪���쐅�n�^����@������_���E�_��_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i95�j�`�㓪���쐅�n�^����E�^����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i96�j�`�_���}�j�A�̎B�����ʐ^�W�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i97�j�`�g��쐅�n�ϓc�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i98�j�`���쐅�n����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i99�j�`�����쐅�n�����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i100�j�`���쐅�n���i�Ύx���F��_���E�y�_���E�o��_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i101�j�`�����E�ߓc�_���Ƃ��̍ĊJ�����Ɓ`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i102�j�`�}���E�}��剁�`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i103�j�`�����G�쐅�n��ꍪ��E�O�t�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i104�j�`�L�쐅�n�F�A��F�A�_���E�哇��哇�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i105�j�`�����쐅�n������@����_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i106�j�`�r�쐅�n���Ð�@���_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i107�j�`���������̐�Ӄ_���A��a�_���A���V�J�_���`

�@�@[�e] �_���̏������ꂱ��i108�j�`�̑��쐅�n���ǐ�x�썂�G��@���G�_���`

|

|

|