|

|

|

|

|

|

|

前田又兵衞さんは,昭和14(1939)年千代田区富士見町に生まれ,幼い時は前田顯治として育ちました。戦時中は長野県への疎開を経験しますが,終戦後東京に戻るとカトリック系の小学校から麹町中学校,早稲田高等学院へ進み,早稲田大学第一政治経済学部政治学科へ進学します。昭和38(1963)年,大学を卒業するとスキー場のアルバイトが縁となった国土計画に入社,社会人としての生活をスタートさせます。その後,昭和40(1965)年には,祖父が興し,父が率いる前田建設に入社。下積みを重ねつつ,昭和60(1985)年には社長に就任,社業をさらに発展させます。平成6(1994)年には会長に就任。平成5(1993)年からは日本建設業団体連合会会長の職に就いておられた他,経済団体連合会評議員会副議長や政府の産業競争力会議委員等,社外においても数々の重職を歴任されました。同時にこの頃,趣味のうどん打ちから発想を得たと言われる,動力を使わない全く新しいコンクリートミキサの研究開発を通して,平成7(1995)年には東京大学より工学博士号を授与されています。

|

|

|

|

|

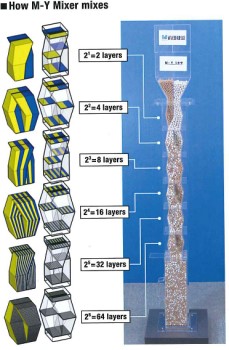

今回は,先々代,先代が残した前田又兵衞の名を引継ぎつつ,ダムの前田とも称されたゼネコンの歴史を担って来られた半生を振り返りながら,必要な材料を投入していくだけで2のn乗の理論によって練り混ぜられた素晴らしい品質のコンクリートを現場で連続生産出来る奇跡のM-Yミキサの開発裏話等を伺って参ります。

|

|

|

|

|

反骨精神は小学校からあった

|

|

|

|

|

「発想の建設」表紙 |

|

|

中野: ご著書の「発想の建設」を読ませて頂きましたが,小さい頃はお父様に対して反抗心が強かったとの回想がありますが,家業を受け継げと言われていたのですか。

前田: いや,それは全くありませんでした。父は,私に対して長男としてこうあるべきだ,長男だからこうしなさい,という事に関しては厳格でした。父も祖父から相当厳しい指導を受けてきたからでしょう。躾として箸の上げ下ろしはもちろん,学校の成績にも厳かった。父は,自分もそうやって育てられたから私も同じような考え方のもとに育てたということでしょう。

そして,その頃から自分の進むべき道は自分で考えたいと思う気持ちが心の中に芽生えていました。そのような環境の中で,自然に自立心が養われたのではないかと思います。

|

|

国土計画に入社した理由

|

中野: なるほど厳しい躾や環境に合わせて,自分で考える力を身に付けられたということですね。国土計画に入社することになったのはどういうきっかけだったのでしょうか。

前田: まずは,親の会社に行こうと思ったことはありませんでした。大学時代に下宿生活をして実家を出ていた関係もあり,生活費も自分で捻出しておりました。お金がないので電車にも乗れず,徒歩で中野坂上から早稲田大学まで歩いて通っていました。当然アルバイトをしなければ生活出来ないので,学校にいる時間よりバイト先にいる方が長かった。

中野: 都内にご実家があるので下宿する必要はないのに,そこはやはり自立しようと思われて国土計画に入社されたのですか。

前田: そう簡単に国土計画に入ることはできません。当然,就職試験に受からないといけません。まずは空手部の先輩後輩の関係ですね。国土計画が開発した万座温泉スキー場では,当時アルバイト学生を毎シーズン200名から300名程度募集していました。アルバイト学生がリフトの乗降から売店の販売,パトロール等に至るまでスキー場の運営全般を支えていました。私もスキー場にアルバイトに行きましたが,国土計画に空手部の先輩が2人おられたことが縁となりました。群馬県で有名な萬屋建設の社長さんが空手部の先輩であり,もうお一方は国土計画の取締役で,万座温泉スキー場の総支配人をやっておられた。そこに何とか潜り込んで,いつの間にかアルバイト達のリーダー役みたいなことをやるようになっていました。

それで当時,常務だった堤義明さんにお話することが出来たので,大学を出たら雇ってくださいとお願いしたら,幸いにも面接を受けさせて頂ける事になり,採用者数名の中になんとか入ることが出来ました。

|

|

|

|

|

国土計画から前田建設へ

|

中野: そうなんですね。国土計画入社からおよそ2年で前田建設に再就職されるのですが,その際にはどのような判断があったのですか?

前田: 国土計画に就職して2年くらいした時,「おまえ、ぼつぼつ実家に帰ったらどうだ」と,先輩たちが言うようになりました。自分としては学生アルバイトから始めて正社員として働くようになっておりましたので,それなりに自負を持っていたのですが,恐らくは父と常務さんが話し合っていたのだと思います。全く私が知らないところで全て話がついて,キッチリ路線が敷かれていたようで,周囲の人,皆がもう実家に帰った方が良いと,これはもう逆らっても仕方がないと思い,素直に「はい」と言って帰りました。

中野: それで前田建設でお父様の後を継ぐ修行が始まるという訳ですね。前田建設では最初の配属はどのような部署でしたか。

|

|

|

|

|

入社後海外勤務に

|

前田: 入社して最初に勤務したところが香港です。いきなり海外勤務からのスタートです。心配しながら行ってみたら,幸いにも大きな商談がまとまっており,当時の為替ベースで約30億円弱,大きな金額の工事が始まっておりました。

私は,その現場で工務事務として約3年近く勤務しました。発注者と交わした契約書と仕様書に書かれている工事内容を,それぞれの期日までに仕上げているかどうかのチェックです。仕様書通りの仕事をしなければ現場ではお金を払って頂けないものですから,まずは仕様書に書かれている内容を把握するための勉強からスタートしました。ぶ厚い仕様書は全て英語で書かれています。それを読み込むのですが,勉強の苦手な私にとってはそれが大変な苦労でした。

中野: 海外イコール英語ですよね,もちろん。

前田: 会話はキングスイングリッシュです。それを理解して,実際この仕事は果たして仕様書と合っているかどうかというのをみていくのが工務事務の仕事でした。それを約3年間続けて,そのうちに当時の木村所長さんから,今後は現場の仕事をやれと言われたのです。ただ現場と言われても,私は何も出来ませんから困りました。実際には埋め戻しをやれということでした。

この時は,埋め立て地の整地作業ですが,自分の役目は現場のフォアマン,日本風だと工事の職長ですね。現場作業員を集めて,おまえはこの仕事しろ,あの仕事やれと,まぁ作業員の旗頭みたいなものです(笑)。

中野: つまりは現場監督の事ですね。

前田: 工事の具体的な進め方も何も知らないのに,やれと言われたのですから,とりあえず毎日必死でした。自分のやった仕事の出来高計算も出来ませんでしたから。そのうちに全部,計算もやれるようになりましたが…。

それに国土計画に御厄介になっている時,中里スキー場の設備工事の手伝いをずっとやっていたものですから,測量ですとか工事の段取りについては,何となく頭に入っていたのですが,具体的な工事のやり方は全然知りませんでした。埋め戻しの仕事が片付いたら,今度はクレーム担当をやれといわれました。

中野: 発注のお客様からのクレームを聞くのでしょうか?

前田: まったく逆です。我々が仕事をする中で,仕様書に書いていないような余分な仕事を追加されたとか,あるいは新しい仕事をやらされたとか,日々現場ではいろいろな事が起こります。それらを全部書き出しておいて,発注者に対してクレームレターを書いて,その代金を頂戴することがクレーム担当の仕事だったのです。英語がベースになりますから,とりあえず英語が話すことができれば良い訳です。私は,何とか英語で,ディスカッションなりネゴシエーションをエンジニアと直にやるようになりました。

|

|

|

|

|

|

|

海外勤務から戻って

|

|

|

|

|

中野: 3年間の海外勤務から戻られてから,ダムと関われたのですか?

前田: 香港から戻り,総務次長として管理部門,特に安全担当として全国各地を回りつつ,東京電力さんの営業担当も兼務しておりましたので,高瀬ダムにも関わりがありました。ダム建設というのは総合土木と言われるように土木技術を集約したようなものですから,東京電力さんから種々御指導を頂戴すると同時に,前田は技術を磨けということを言われておりました。

父も社員の学位取得を奨励しておりました。きちんとした技術的な力の裏付けとして,学位を持っている社員が居なくてはいけないという思いがあったのだと想像します。実際に,その第1号となったのが,後に新型ミキサを共に開発した山田一宇君で,その後,私は25番目の学位取得者に数えられています(笑)。

中野: ご自身も社員の方もたくさん学位を取っておられるのですね。

|

|

高瀬ダム |

|

|

|

前田: ええ。その後もぼちぼちとですが学位を取る者は続いており,今では累計74名になりました。

|

|

|

|

|

前田建設とダムとの関わり

|

中野: 最初は海外勤務で,帰国後,全国各地をまわられ,経営者としての勉強をされるわけですが,土木工事をたくさん手掛けておられる前田建設でダムとの関わりを持ったのはいつ頃でしょうか。

前田: 前田建設という会社は,祖父の時代,飛島組前田事務所として創業しました。飛島組は飛島文吉さんが創業者です。そして,私の祖父にあたる前田又兵衞(松蔵)が飛島文吉さんと出会ったことが発祥の契機となりました。

明治の終わりから大正にかけては,全国各地に大小様々な水力発電所が続々と建設された他,巨大な火力発電所も建ち始め,それまでのロウソク,ランプの時代から電灯へ移り変わって,我が国の産業革命が進行していったという歴史があります。森矗昶さんといった実業家の方が近代的な産業を次々と興していった時代。そうした中,祖父の郷里でもある福井県の小和清水(こわしょうず)というところで水路式発電所の工事が行われたのですが,それを飛島組が手掛け,祖父が下請けとしてお手伝いしたのが始まりです。

当時の新聞等の資料を見ると,小和清水の水力発電所建設については集落50軒程が総出で施工を手伝ったとか。村の20軒が計画し,山1つ超えた三万谷別所へ行くための全長90mの隧道を,前田の職人40人が手伝って,わずか2ヵ月で完成させたとか。雪で隣村との行き来が出来なくなるような寒村がこうして近代化の波に乗っていったという出来事に,前田建設として関わり,それぞれが成長していった経緯が記されているのです。

中野: そうなんですか。水力ですからダムとの関わりもあるのでしょうか。

前田: 会社として代表的なプロジェクトである田子倉ダムと有峰ダムの建設に関わっています。当時の会社のスケールを思うと信じられない規模である2つのダムを同時に受注したことが,以降の前田にとって大きな経験となっていると思います。大型ダム建設は,前田建設にとって社運を賭けた大仕事だったと思います。

田子倉ダムには,施工中,私が高校生の頃ですが,恩師と共に見学させて貰った記憶があります。有峰ダムには,私自身,空手部の仲間と一緒にアルバイトにも行きました。

|

|

|

|

|

|

|

|

中野: 日本が近代化を支えていたのは今のゼネコンの創始者の方々だったという訳ですね。

前田: 飛島組の創始者,文吉さんという方は,義理人情に厚い,非常に任侠心がある方だったそうで,なおかつ大変に倫理観が強かった。祖父はその影響を受け,前田事務所も仕事に対して誠実に,義に厚く,任侠心を持って取り組んだと伝え聞いています。

いわばそれが社風となって現代に残っています。実際には,「誠実、意欲、技術」の3つを社訓として掲げています。

中野: 100年以上昔から代々受け継がれて来たものの重みというか,お話を聞いて改めて感じました。

|

|

|

|

|

M-Yミキサの開発のきっかけ 工学博士号への挑戦

|

|

|

|

|

|

|

|

中野: M-Yミキサの開発のお話をお聞かせ下さい。これは社長に就任されてからでしょうか。

前田: M-Yミキサのアイデアはうどん打ちから生まれたものでした。私は自分でうどんを捏ねて食べるのを趣味にしていて,時々,うどんを打ってはお客様に届けますと,大変腰が強く,讃岐うどんみたいで美味しいとお褒めの言葉を頂きました。社長になると大体は業界紙の記者に「社長の趣味は何ですか」と聞かれます。普通は読書とか,映画鑑賞とか言いますでしょ。私の場合,単にうどん打ちを趣味にしている食いしん坊の建設会社社長というのでは大変恥ずかしく,何とか社業にも通じるようなものが出来ないかと常日頃より考えておりました。

中野: なるぼど,何とか社業にしたいという反骨精神からですね。うどんは,小麦粉を練るところから始めるのですか。

|

|

|

前田: 美味いうどんを作るコツは粉をよく練ることです。そして,小麦粉もセメントも,同じ粉じゃないかと思っていました。そこで,趣味のうどん練りを何とか技術に結びつけてみたいと考えた次第です。しかし,実際に装置が出来るかどうかなんて,全く見当も付いておりませんでした。うどんの練り方でコンクリートを練ってみたら,少しは社業に役に立つのではないか。自分なりに勉強した方が良いのかなと思ったのです。

中野: 開発途中は,いろいろな学識者とのお付合いが生まれた事もご著書にありますが,一番の開発功労者はどなたでしょうか?

前田: 一番初めに,そのきっかけを私に与えてくれたのは,もう亡くなりましたが,前田建設の山田一宇君。彼に出会わなかったら,今の私はありませんし,技術的に御指導して頂いた岸谷孝一先生,岡村甫先生といった方々がおられたからこそです。

|

|

|

|

|

山田博士と岡村先生

|

中野: 最初に,この開発に取り掛かろうと思ったきっかけは山田さんからの提案だったのですね。

前田: 当時,前田建設の本社には社員食堂があって,そこでは社員の昼食だけでなく,会合の後に関係者が集まって,立食パーティーを催すこともありました。たしか技術研究所の発表会が終わった後で,山田君が技術研究所で岡村先生のご指導を受けていたことから,この時出席して頂けて,初めて岡村先生と名刺交換しました。

普通は,ゼネコンの技術研究所が行なう発表会に,岡村先生のような大先生にご出席頂けるということはありません。また,岡村先生は学生時代に東大野球部のピッチャーとして,早稲田との対戦があったことから,私は当時から岡村先生のことを存じ上げておりました。

中野: 岡村先生とは,野球の試合の時にお会いしているのでしょうか?

前田: いいえ。東京六大学の早東戦の試合があった時,何で弱い東大に負けるのかと早稲田はパニックになりました。第二戦で急遽応援に行けということになり,私も行きましたが,スタンドは殆ど東大の学生で満員となり,球場に入れませんでした。

東大が早稲田に勝ったということは当時大きなニュースだったのです。技術研究所の発表会の際に,東大で岡村という名前は聞いたことがあると思って関係者に「野球部のピッチャーだった方?」と確認したら「そうだ」と言うので思い出しました。岡村先生は,早稲田が負けた時の東大のピッチャーだったのです。岡村先生とのご縁はそこからです。

中野: 岡村先生もインタビューでその話をされておられました。思い出に残る試合だったのでしょうね。

前田: もう一つ伏線があります。山田君は交通事故を起こしまして,重傷で一時はもう助からないだろうと言われた状態でしたが,九死に一生を得てなんとか会社に復帰することが出来ました。当時,父が社長でしたが,彼が長く仕事を休んでいたこともあり,いきなり実務の第一線に出すのではなく,頑張って勉強して博士号を取って来いと命じたのです。

先程もお話ししましたが,当時,東京電力さんから高度な技術を要するお仕事を頂いていて,そうした事も関係して,父はこれからの時代,ゼネコンは技術力が重要だから社員が学位を持たなければだめだということを言っていました。そのような時に,山田君が復帰してきたので,「一遍死んだ男だから、頑張って2年間で学位を取って来い」と。実際に彼はその言葉通り,学位を頂いてきた。その時の指導教官が岡村先生だったのです。そういう偶然が重なっていました。

|

|

|

|

|

発想が生まれるきっかけになった ビデオ

|

中野: なるほど,そういう繋がりなのですね。趣味のうどん練りを何とか技術に結びつけてみたいと考えたことはどうでしたか。

前田: パーティーの席上で,「うどんの練り方でコンクリートを練ってみたらどうだ」と言ってみたのですが,みんな全く無視です。誰もが聞こえないふりをしていました。

中野: 社長の話でもですか。

|

|

|

|

前田: そんな突拍子もない話には,誰も関わりたくなかったのでしょうね。立食パーティーの席上ですから,誰一人,真面目に聞いてはくれませんでした。

それからもう1つきっかけがありました。会社の常務会で,岡村先生が開発したセルフ・コンパクティング・コンクリート,ハイパフォーマンスコンクリートのビデオが上映されたのです。

中野: 自己充填コンクリートですね。

前田: そうです。ビデオは実験風景を写したものでした。そのコンクリートは,施工する人間の腕の優劣に関係なく,どんな人がやっても良い品質のコンクリートを練ることが出来るというものでした。東大の建築センターで施工した実験の模様を撮影したビデオには,そのコンクリートが練り上げられるところが映っていました。締め固めが不要なコンクリートには驚かされました。

|

|

|

|

|

ハイパフォーマンスコンクリートが実用化されれば時間と費用を削減しつつ,高度な建築物の実現が可能になる夢のコンクリートでした。こういう技術がいずれ現場に出て来るのだろうと思いました。そういったことから,自己充填コンクリートについても勉強しようと思っていたのです。

|

|

|

|

|

「2のn乗」理論を コンクリートの練り混ぜに

|

中野: 常務会で岡村先生のビデオを見てから,何かありましたか。

|

|

|

|

|

|

|

前田: しばらくして山田君が私の席に来て,「うどんの練り方でコンクリートを練ってみませんか」というのです。彼も自分なりに考えていたのではないでしょうか。当時,社長になっていましたし,もしそれが出来るのだったら,私にとっては趣味と実益を兼ねるので話を聞きました。それでやってみようかということで始めたのが全ての始まりです。

中野: これが,山田さんと取り組んだ最初のものですか。

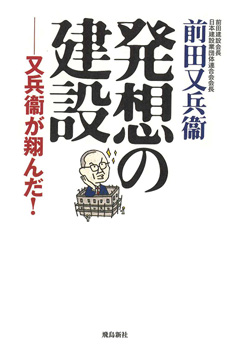

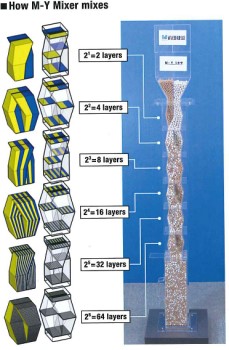

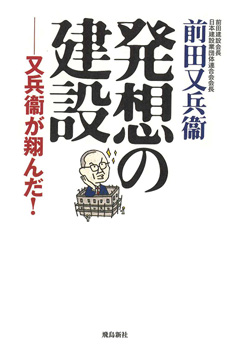

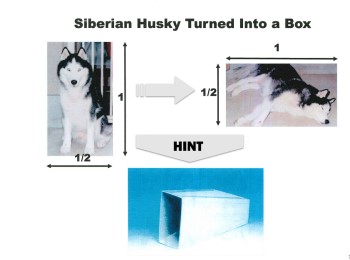

前田: そうです。2層になっていますよね。層状になっているということは,まさに「2のn乗」理論が実証されたということです。これはモルタルですが,骨材を入れて混ぜるとコンクリートもこうなるはずです。

|

|

|

そこで実験してみたのがこちらの図です。結局,層状にするためには,初めは一つの塊を,半分に切り,上下に重ねてローラーで伸ばす事を繰り返す事によって層状になります。これを形にするまでは相当苦労しました。

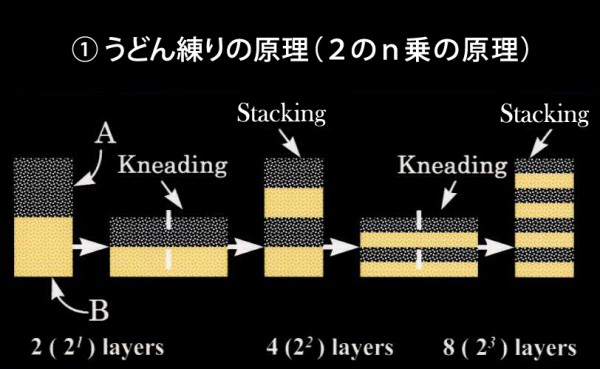

M-Yミキサの原理,理屈というのはこういうものです。なので,こういう働きをする装置を造れば良いということになる訳です。こうして装置の原理が出来た事によって,今度はメーカーさんと一緒になってミキサ本体を造ってみようという事になったのです。

中野: そこまで考えて始めて,メーカーの人とタッグを組んでやったのですね。

|

|

|

|

|

|

|

M-Yミキサへの道程

|

中野: 完成までには試行錯誤が繰り返されたのですね。

前田: 試作機は,その後,山の様に積み重なります。第1号はピストン型-押し出す力によって,モルタルと同じようなものが出来るのでは,というのがメーカーからの提案でした。ところが,実際に押し出してみますと,幾らやってもこういう理屈通りにはならないのです。

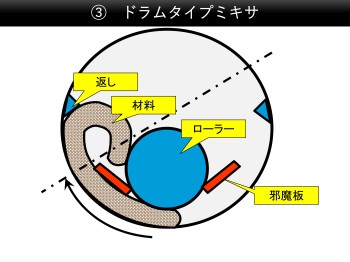

その次に出てきた案がパンローラーミキサ型です。器の中にパンローラーを仕込んでやると,これと同じのが出来ると思ったのですね。しかし,これもダメでした。それで皆でディスカッションして試してみたのが,ローラータイプですね。

|

|

|

| プロトタイプミキサ(ロータータイプミキサ) |

|

|

|

中野: 一つのアイデアから具体的に形にしてみて,本当にいろいろ苦労されたのですね。それは社長のお仕事をなさりながらですか?

前田: そうです。山田君とメーカーさんが実験する,提案する,またディスカッションする,を繰り返し,木製のモックアップを作るまで1年以上,いや2年近くかかったと思います。

中野: 木製なんですか?

前田: 金物ではなく木製です。先程お見せした2層のモルタルができた試作機ですね。

中野: 費用はどれくらいかかりましたか?

前田: 木製で,およそ15万円くらいですね。私や山田君がポケットマネーで出していました。基本的に,社長の道楽に貴重な研究費を出せるかというのが,技術研究所の答えでしたから(笑)。

中野: そうなんですね。

前田: 当然ですよ。いずれ商売に結びつくと言っても,単なる社長の思いつきで始めた事ですから。まず山田君の発想がなかったら,実際には出来なかったし,誰もこの装置を作ることは出来なかったと思います。

|

|

|

|

|

山田博士の発想の原点

|

|

|

|

|

中野: M-Yミキサの原理を教えてください。

前田: 現物とはかなり形状が違いますが,実はこれがドラムタイプミキサ型ですが,実物にしてみたら大きさはどのぐらいになると思いますか?これで直径が7mくらいになってしまいます。実物にしてみたらものすごく大きいのですよ。これを作ってみて初めて解りましたが,実現するには結構お金がかかるということ。でも,お金がかかるからといって,せっかく考えたアイデアを形にしてみなければ,アイデアも生きないのです。ですから,どうやって,このアイデアを実機にするかといろいろ考えました。

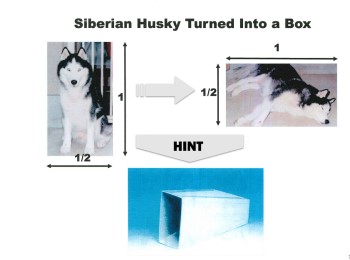

それこそ,寝ても覚めてもなんです。当時,山田君が原理を思いついたきっかけがまた面白いのです。当時,山田君が自宅で飼っていたシベリアンハスキーです。

|

|

|

|

|

中野: 一体どういう事なんでしょうか。

前田: そもそもの発想の原点は,うどんを練るようにコンクリートが練れないかというものです。うどんの生地はこねて伸ばして,畳んで伸ばす。層状になっていくのですが,そこで材料を混ぜて2分して合わせを繰り返すと,層が2のn乗になって行くという原理にたどり着きました。

|

|

|

|

シベリアンハスキーからヒントを得た「M-Yミキサの原理」 |

|

|

その理論的な考えのもとになる事を飼い犬の姿を見て思いついたというのです。つまり,家に帰ると犬が横になって寝ている。でも,ある時はシャンとして座っている。シベリアンハスキーですから本来はスラッとした姿なのに,寝ている時はそうは見えない。体の重さ,体積は同じなのに,縦と横の姿がまるで違う。そこで,材料を縦に入れて,横に伸ばすを繰り返すと,2のn乗の層が実現するというアイデアに至ったのです。後は,実際にそれを形にするということで始まったのがM-Yミキサの開発です。私は単にコンクリートを練るように考えてみました。これは,練りという作用を具体化して,材料を均等に混ぜることができるのです。

|

|

|

|

|

|

|

中野: コンクリートの材料は,セメントの粉と砂とか砂利とか,形も重さも均一ではない訳ですから,それらを隙間なく混ぜ合わせるというのは大変な事ですね。

前田: 比重差が違う物を均一に混ぜるというのは,物理的にも極めて難しい事です。ところがM-Yミキサは,上から箱に材料を投入していくだけで,下から混ざって出てくる訳です。

これは他の素材,材料でも応用出来るはずです。均一に混ぜる作業が重要という観点では,製薬会社だとか,他の業種でも使える所が必ずあるはずなのですが,畑違いの分野には普及していないというのが,なんとも悔しいところです(笑)。

中野: すごい発想ですね。苦難の末,完成したM-Yミキサのネーミングの由来をお聞かせください。

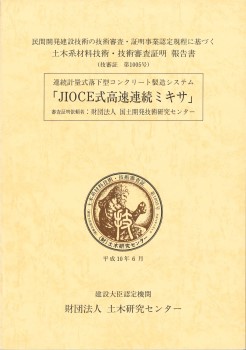

前田: Mは前田のイニシャルで,Yは山田君のYです。前田のセオリー,山田のプロダクトという意味です。岸谷先生から学位取得をすすめられ岡村先生の御指導を頂き,M-Yミキサの開発に繋がる「2のn乗」理論を生かしたミキサで工学博士号を取得することができました。

|

|

「M-Yミキサ」の混合原理 |

|

|

|

さらに,「JIOCE式高速連続ミキサ」としても技術審査証明書を頂きました。私の人生の中で,一連の出来事が全部繋がっているというのが,結果としてよく解ります。だからこそ皆さんに感謝したいのです。

|

|

|

|

|

|

|

中野: 結果として現在までM-Yミキサ関連の実績は如何ですか。

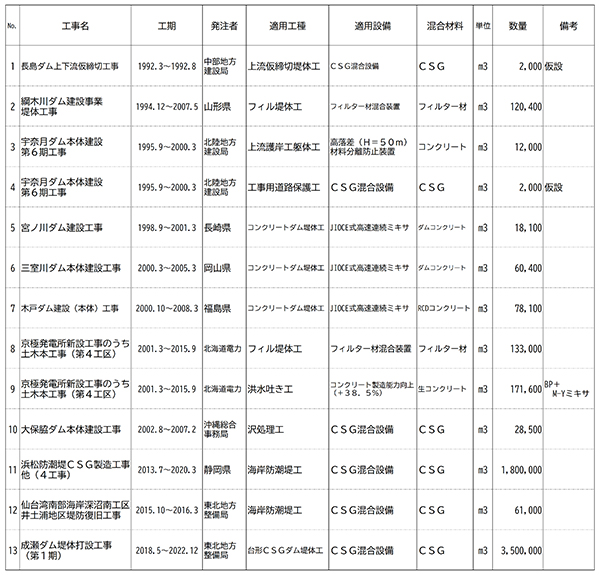

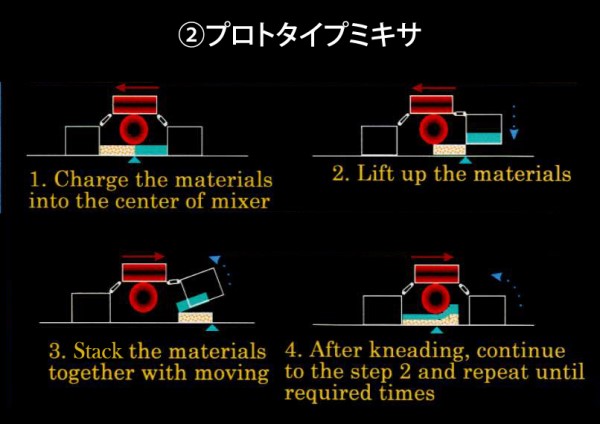

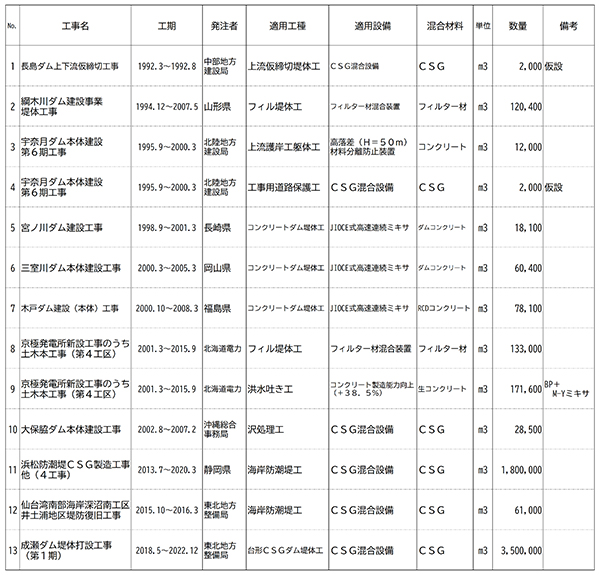

前田: ダム工事や防潮堤工事現場を含めまして13ヵ所の現場で使用されて来ています。多種多様な使い方がありまして,山形県の綱木川ダムや京極発電所の下部ダムではフィルタ材の混合装置に使われました。長崎県の宮ノ川ダム,岡山県の三室川ダム,福島県の木戸ダムの本体コンクリートにはJIOCE式高速連続ミキサとして使用されました。

また,沖縄県総合事務局の大保脇ダムの沢処理工事や静岡県の浜松での海岸防潮堤工事等ではCSGの練混ぜに使用されました。現在では東北地方整備局の成瀬ダムでCSGの混合設備として活躍中です。それから京極ダムにおいてはBPの従来のミキサの製造能力向上のためミキサの下部にM-Yミキサを取り付けて練りまぜ時間の短縮を図りました。実績では38.5%の能力アップになりました。この使い方は現在岐阜県の内ヶ谷ダムでも検討中です。

|

|

|

|

|

|

|

中野: 三峡ダムでも使用されたと聞いておりますが。

前田: 三峡ダムには5段式の閘門工事が2系列あり深さが20m以上有りまして竪落としシュートの打ち込みではコンクリートの分離が激しいとの事で分離防止と再混練の役割を果たす使い方をしました。また放流管の周りにもコンクリートが分離し易いとの事で使用しました

|

|

岡村先生(中央左)三峡ダム視察 |

|

|

|

|

|

|

| 「M-Yミキサ」の適用実績 |

|

|

若手を育てる 前田工学賞の顕彰制度について

|

中野: 会社の技術力を高めるというのは,若手も育てて技術を継承していかないといけないと思いますが,それに対してはどのような工夫をされているのですか?

前田: 前田建設は,ダムに集約されるような技術を強みとする会社ですが,その技術力というものの基礎を造り上げるというのが大変難しいと実感しています。毎年,優秀な人は必ず出て来るのですが年に何百人も新人を採用する訳ではありませんから,会社全体で技術力を底上げしていくとなると,そう簡単には積み上がらないのです。ですから,少しずつ地道に時間を掛けていかないと実現しないのです。近道はないと思いますね。

中野: 今の時代は,どんどんダムが造られていった時代とは一変して,新規の計画は出てこない時代になっていますしね。ダムの維持管理だけではなかなか技術継承という訳にもいかないと思いますが。

そうした中でも前田工学賞とか山田一宇賞という顕彰制度を創設されて,若い技術者を支援されていますね。そういう事も先々代,先代から受け継がれた気持ちだと思うのですが,前田工学賞の顕彰制度について,どうしてこのような制度を設けようと思われたのですか?

|

|

|

|

前田: 前田建設は,技術を中心にお陰さまで100年にわたり企業として存在し続けることが出来ました。これには,まず祖父の前田事務所時代から会社を支えて頂いた数多くの方々のご尽力と技術の積み重ねがあってこそと思っております。

そういった経緯もありまして,先代前田又兵衞(正治)が平成5年に財団を設立し,工学(土木系,建築系)に関する学術研究に対する助成や工学の振興に関する国際会議等に対する助成,また,学術研究において著しい成果のあった研究者の顕彰等を行うことにしました。とくに土木の最前線で苦労されている方々に差し上げたいという気持ちから,前田工学賞というのは非常にユニークな賞だと自負しておりますし,山田一宇賞にしても同様です。

|

|

|

|

|

中野: 感謝の気持ちから若い人を応援するような形にされたのですね。

前田: どういうところがユニークかと言いますと,手前味噌に聞こえるかもしれませんが,他の賞では,例えば,助成金を出すにも,まずは立派な報告書,申請書を作らなければいけません。しかも実際に助成金が貰えるのは,申請してから大体半年から1年くらい経ってからと,とにかく時間がかかるのです。その点,前田工学賞や山田一宇賞の助成金は4月の始めに出て,使い道に限りがないので受賞者が何に使っても良いのです。その代わりにシーズを重視する。つまり自分で何をやりたいかというのを評価するので,例えば外国に勉強しに行く場合でも,その目的を申請すれば,それで幾らという資金を助成する事が出来るのです。そういう意味で非常にユニークなんです。

中野: それは,研究開発の種を播くという意味なんですね。

前田: そうです。そして,研究する皆さん方がその種から出て来る芽を育てていってくれれば良い。そこからは実業の世界の人にバトンタッチして事業化,産業化へと段階を経ていく過程になるのです。

中野: アイデアや技術なりの芽を育てて,伸ばしていくためにも最初が大事なんですね。

前田: そういうきっかけとなるユニークな形式の賞を作ろうと思って始めたことです。

|

|

|

|

|

業種の壁をなくすICI総合センターへ

|

中野: 技術力の向上という面では,会社でというより,社会全体でと考えられているような感じがします。何か新しい取組みというのはありますか?

前田: 新しい発想なり,考え方が実際に社会に受け入れられるというのは非常に難しいことだと思います。そのような取り組みについて,私たちは業種の壁を越えて,ぜひ力になりたいと思い,現社長である前田操治を中心に,とにかくスピードと実用化を重視したプランを考えたのです。そして,新しいアイデアや技術を開発し,事業化しようという場としてICI総合センターを設立しました。「ICI」は,インキュベーション(Incubation=孵化)・カルティベーション(Cultivation=育成)・イノベーション(Innovation=革新)の略です。

中野: 新しい試みですね。起業家を育てるということに対しても,会社で人材を育てるということも,前田という会社が,実際に社会に対して何か貢献したいという意志を持っているのが伝わって来ます。ご著書の『隗よりはじめよ』を拝見して,人を大事にするというのは本当にその通りだと思うのですが,一番身近な人からいろんな話を聞いて,それを反映していくというお気持ちというのはすごいなと思います。

前田: それは私自身というよりも,組織として取り組みを積み重ねてきたのだと思います。かつて福井の寒村で集落の人が集まってトンネルを掘ったり,橋を架けたりした,その時お手伝いした組織が前田事務所です。村の明日を作るために力を合わせて,土木工事に取り組むという素朴なきっかけから,社会が前進する力が生まれてくるのだという事を大切にしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 浜松防潮堤の「M-Yミキサ」 |

|

|

M-Yミキサの利用も発展していきたい

|

|

|

|

|

中野: 業種,業界の垣根を越えて行くというのは,いろいろとパワーが必要ですね。前田さんも社業の傍ら大学の講師をされたり,全く違う分野に出て行かれて,いろんなところでいろんな人と関わり合って,フィールドが広がっておられますが,そのパワーの原点というのはやはりM-Yミキサの開発を成し遂げられたという自信なんでしょうか。土木の最前線では浜松の防潮堤などたくさんのM-Yミキサが使われています。ダムとしては成瀬ダムがちょうど今,建設中ですね。

CSG(Cemented Sand and Gravel)は,河床から砂礫を取ってきて,バラついている材料を混ぜて固めるという方法です。それがCSGダムになるですから。これだけでも画期的ですね。

|

|

|

|

|

前田: M-Yミキサが材料を均一に混ぜることに役立つということに目をつけて頂ければ,もっといろいろな分野で活用できるはずで,何か一つ異なる分野の現場に採用されると,一気に応用も進むと思っています。

中野: 先程は,製薬会社とおっしゃっていましたが他に何か思い当たるところはありますか?

前田: 例えば,石油関連でも使えると思います。比重差のある材料や物の練り混ぜに役立つのでは?油分のあるものだと印刷のインクとか。あれもいろいろな種類の原料を混ぜる事で色を出しているのですから。しかもよく混ざっていないと品質が安定しませんし。

逆に言うと前田建設で常にこのようなことを考えたり,挑戦したりする人が次々に出て来てくれないといけないのですが,そこが今の前田の弱点だと思っています。コンクリートだけでなくて,多様な分野の多彩な材料を混ぜてみたいと思っているのですが,我々はセンスがなくて,どうしてもコンクリートに目がいってしまい,まだまだそういう発想から抜けきれないのです。

中野: そのためには,もうちょっと宣伝していかないといけませんね。

前田: 実はそういった新技術の宣伝も兼ねているのがICI総合センターなのです。前田建設が新たな情報発信をしていく拠点として位置付けています。

中野: なるほど,前田建設の新しい情報発信基地ですね。ここから発信され,世の中に広がっていくというのは,これからすごく期待できますね。

|

|

|

|

|

ファンタジー営業部は 新たな発想を形にしてくれる

|

中野: 発想という点では,ファンタジー営業部がありますね。

前田: 前田建設にとって1つの誇りです。立案メンバーが今,ICI総合センターに勤務しています。彼らには,これからの時代に向けて新たな発想を形にしてくれるだろうと,大いに期待しているところです。

中野: 2020年に映画公開された「前田建設ファンタジー営業部」を観させていただきました。2003年にWeb上で始められた広報企画で次第に評判になって,その後10数年の時を経て,本物の映画になったという事でも分るように,想像力を働かせてモノ作りを現実化させるというゼネコンの原動力というものが現れていますよね。

前田: 新しいモノはいつの時代でも,人の発想力から生まれてくるという事ですね。これは,M-Yミキサの経験でもそうですが,思いついたアイデアを何とか形にしたいと考えること。それを突き詰めていくと,協力してくれる人が集まってくるのです。

現実に,岡村先生をはじめ,沢山の方に御指導頂いておりますし,今も,まだまだ途上の段階ですが,何か生まれつつあるのではないかと思っています。

中野: そうですね。あの映画も実に画期的なものでしたし,映画館で観て本当にすばらしいなと思いました。ダムでも建築でも全てインフラは,人間が生活するために一番大事な部分を支えているものですからね。

|

|

|

|

|

インフラを考えると

|

前田: 今でも非常に残念に思うのは,かつて脱ダム宣言やダム無用論という考え方が世の中に広まった時代がありましたが,結局のところ50年,100年に一度の大雨というものに対しても,備えておけば役に立つと言うことが八ッ場ダムで立証されました。

また,ラグビーワールドカップ2019で日本代表がスコットランド代表を破って8強入りを決めたのは日産スタジアムですが,あのスタジアムの周辺は多目的遊水池になっていて,八ッ場ダムと同じく役に立ちました。

中野: そうですね。2019年の台風19号では,八ッ場ダムもそうですし,地下神殿と言われて最近たびたびTVでも紹介される首都圏外郭放水路等は,長い時間と巨大な予算を掛けて無駄遣いと言われたりもしましたが,造っておいたからこそ今役に立っている訳ですね。

|

|

|

|

|

|

|

前田: インフラについて,一般の方にお話しするのに一番良い例は,信濃川の大河津分水路です。その発想自体は,江戸時代に生まれたもの。それが明治時代になって実際に計画され着工。大正時代にようやく通水され,昭和6年になってやっと本格運用されました。

今でこそ新潟のコシヒカリというのは美味しい米ということで有名ですが,実のところ生まれは福井なんですよ。福井県で品種改良して作られた。それを後になって,広大な田んぼがある新潟県に取られました(笑)。それこそ大河津分水路が出来たお陰です。分水路が出来るまでは新潟の土地は,水はけが悪くてお百姓さんが胸まで水に浸かりながら田植えをしていた泥田ばかりでした。それが今のような良い田んぼになったので,新潟のコシヒカリという名前が一気に広まった。福井の狭い田んぼで作っていただけならば,きっとここまで有名にはならなかったと思いますよ。

|

|

|

中野: 大河津分水路も,当時,相当に大きな建設費をひねり出して何年もかかって造られた貴重なインフラなんですね。

前田: 溢れやすい本川の水を流すための分水路というと,普通は河口に向かってだんだん川幅が広がるものだと思いますよね。でも,あそこは本川からの分流地点の川幅がおよそ720mもあるのに,河口ではわずか180m程と狭くなるのです。これは河口の直近部分が小山になっているので,山を切り開いて幅広く掘ることが難しいので狭いまま掘って,その分,急勾配にして流れを早めることにしたそうです。

中野: そんな工夫を明治時代に考えていたのですか。

|

|

|

|

|

神様は現場にいる

|

前田: 土木の仕事の醍醐味というのは,こういう部分に出て来ます。まさに我々の原点は,現場なんです。これは弁護士の中坊公平さんが言った「現場に神宿る」という言葉に言い表されている通り,我々の神様は現場にいるのです。

中野: 土木の仕事はダイナミックな,一見おおざっぱのものに見えるのですが,実際にはとても細かい事に気を遣っているという点も余り知られていませんね。

前田: 我々の仕事は,社会のインフラを支えています。それはまさに無名碑の精神からですね。ダムでも大勢の人が建設に従事しますが,ほとんどその人たちの名前は出て来ることはありません。

でも現実には,誰かが岩を削り土を掘り,コンクリートを運んでダムを造っているのです。そういう働きがなかったら人間社会を安全に営むことが出来ないから。インフラは社会を支えていますが,それを造る人間の精神にも支えられているのです。

|

|

|

|

|

若い人に伝えたいこと

|

中野: コロナ禍の今,そうした精神で何か社会の役に立つ仕事が出来ると良いですね。これからの土木を担う若い方たちに伝えていきたいことがあればお聞きしたいと思いますが。

|

|

|

|

前田: 夏目漱石は「先例のない社会に生まれた者は、自ら先例を作らねばならない」という趣旨の言葉を遺しています。先程の話もそうですが,今までに見たことのないもの,新しい考え方や新しい価値となるものの指標のようなものをどのようにしたら開発できるのか。また,それらをどのように世の中に広めることが出来るのか。そのようなことをぜひ皆さんひとり一人が考えて頂きたいと願っています。勉強が出来るだけでは,そういうものは生まれて来ないと思います。

自分に与えられた職務の中で,効率を求め,組織の利益を考えつつも,いかにすれば社会の為になるかというような事に情熱を持って取り組んで頂きたい。

中野: 暗いと不平を言うより,自ら進んで明かりを灯しに行く側になれという考えですね。何事に対しても,先進の気持ちで自ら先例を作っていくように取り組むということが大事だと…。

|

|

前田建設の社屋を背景に |

|

|

|

前田: 21世紀の今は,すでに先例のない時代なのです。後から,ああだこうだというよりも,今大事な事は何かを考えて挑戦することに価値があります。

中野: そうですね。何とか意識を変えていく,広く伝えていくということはリーダーとして大事ですね。コロナ禍の先に,より良い社会になって行けばいいなと思っています。本日は,貴重なお時間を割いて頂き,ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

| (プロフィール) | | 前田又兵衛 | 昭和14年10月7日生 | | 本籍地 | 福井県足羽郡美山町小和清水 | | 学歴 | 早稲田大学 政治経済学部政治学科 昭和38年3月卒 |

| 職歴 | | 昭和38年 | 4月 | 国土計画株式会社入社 | | 40年 | 6月21日 | 前田建設工業株式会社入社 香港出張所 | | 43年 | 4月1日 | 本店総務部次長 | | 44年 | 8月1日 | 本店総務部庶務課長(兼務) | | 46年 | 3月1日 | 高瀬川出張所次長(事務担当) | | 48年 | 2月1日 | 理事 | | 12月15日 | 横浜支店支店長 | | 49年 | 1月30日 | 取締役 | | 51年 | 3月1日 | 常務取締役 | | 52年 | 1月1日 | 常務取締役関東地区担当 | | 55年 | 1月1日 | 常務取締役建築営業本部長 | | 56年 | 2月27日 | 専務取締役建築営業本部長 | | 58年 | 2月25日 | 代表取締役副社長 建築営業本部長 原子力本部副本部長 | | 60年 | 2月27日 | 代表取締役社長 | | 平成6年 | 4月1日 | 代表取締役会長 | | 16年 | 6月29日 | 取締役名誉会長 | | 18年 | 12月1日 | 社友(総代) |

| 資格・免許 | | 工学博士 | (平成7年9月) | | 土木学会 特別上級技術者 | (平成16年4月) |

委員委員 | 公職 | | 政府 産業競争力会議 | (平成11年3月~平成12年1月) | | 政府 ものづくり懇談会 | (平成11年12月~平成12年5月) |

| 主な団体活動 | | 社団法人 日本建設業団体連合会(日建連) | 会長 | (平成5年12月~平成13年5月) | | 社団法人 経済団体連合会 | 常任理事 | (平成6年5月~平成18年12月) | | (現一般社団法人)日本経済団体連合会 | 顧問 | (平成19年~現在) | | 評議員会副議長 | (平成9年5月~平成11年5月) | | 社団法人 日本品質管理学会 | 会長 | (平成11年10月~平成12年10月) | | 財団法人 日本棋院 | 副理事長 | (平成17年5月~平成18年11月) | | 公益財団法人 前田記念工学振興財団 | 理事長 | (平成5年2月~平成15年4月) | | 会長 | (平成15年4月~現在) | | 公益財団法人 樫の芽会 | 会長 | (平成6年6月~平成18年11月) | | 顧問 | (平成18年11月~現在) |

| その他活動 | | 横浜国立大学 | 客員教授 | (平成8年10月~平成16年3月) | | 高知工科大学 | 客員教授 | (平成11年10月~平成18年3月) | | 名誉客員教授 | (平成30年5月~現在) | | 早稲田大学 | 客員教授 | (平成14年4月~平成17年3月) |

| 主な著作 | | 『TQC実践録-無限の創造-』 | (平成4年,日科技連出版社) | | 『発想の建設』 | (平成10年,飛烏新社) | | 『人づくり・ものづくり・夢づくり』 | (平成13年,小学館) | | 『隗よりはじめよ』 | (平成16年,小学館) |

|

|

|

|

|

|

|

(2020年10月作成)

ご意見、ご感想、情報提供などがございましたら、

こちら

までお願いします。

|

|

【 関連する 「このごろ」「テーマページ」】

(ダムインタビュー)

[テ] ダムインタビュー(1)萩原雅紀さんに聞く「宮ヶ瀬ダムのインパクトがすべての始まり」

[テ] ダムインタビュー(2)宮島咲さんに聞く「ダム好き仲間とOFF会に行くのが楽しい」

[テ] ダムインタビュー(4)川崎秀明さんに聞く「ダムファンがいるからプロもやる気になる」

[テ] ダムインタビュー(5)高田悦久さんに聞く「ダム現場では行動することが一番大事だ」

[テ] ダムインタビュー(7)takaneさんに聞く「ダムの管理をしている人がブログを立ち上げてくれたら、僕読みますよ」

[テ] ダムインタビュー(6)さんちゃんに聞く「ベストショットは川口ダムの夜景です」

[テ] ダムインタビュー(8)土木写真家・西山芳一さんに聞く「いい写真は努力や熱意が伝わってくる」

[テ] ダムインタビュー(10)水資源機構・金山明広さんに聞く「地元、ダムマニア、ダム管理事務所がコラボレーションできれば」

[テ] ダムインタビュー(11)古賀河川図書館館長・古賀邦雄さんに聞く「将来は1万冊を目標にしようという気持ちでいます」

[テ] ダムインタビュー(12)中村靖治さんに聞く「ダムづくりの基本は、""使いやすいダム""を設計するということです」

[テ] ダムインタビュー(13)江守敦史さんに聞く「ダムについて何時間も語れる萩原さん。彼と本質を突き詰めたからこそ、面白い本になりました」

[テ] ダムインタビュー(14)藤野浩一さんに聞く「欧米では水力を含む再生可能エネルギーの開発に重点を置いています」

[テ] ダムインタビュー(15)安河内孝さんに聞く「”碎啄同時(そったくどうじ)”という言葉があります。モノづくりの技術の継承は、教える側と教わる側の力が寄り添ってこなければ、うまくいかない」

[テ] ダムインタビュー(16)石川順さんに聞く「ふと閃いたのがダムだったんです。」

[テ] ダムインタビュー(17)杉野健一さんに聞く「経験を重ねるというのはダム技術者にとって大事な財産」

[テ] ダムインタビュー(3)灰エースさんに聞く「ダムだから悪いという書き方はおかしい」

[テ] ダムインタビュー(18)だいさんに聞く「ダムを見るいちばんのポイントは機能美だと思っています」

[テ] ダムインタビュー(19)琉さんに聞く「時々 ""ダム王子"" とか呼ばれちゃってますけど」

[テ] ダムインタビュー(20)西田博さんに聞く「一部分の経験しかない人が増えることで、ダム技術の継承が心配される」

[テ] ダムインタビュー(21)緒方英樹さんに聞く「“土木リテラシー”の必要性を強く感じています」

[テ] ダムインタビュー(22)吉越洋さんに聞く「電力のベストミックスといって、火力、水力、原子力などの最適な組み合わせを考えて、計画をたてています」

[テ] ダムインタビュー(23)竹林征三さんに聞く「ダムによらない治水と言うが、堤防を強化して首都圏の大都市を守れるのか」

[テ] ダムインタビュー(24)高橋裕先生に聞く「公共事業を軽んずる国の将来が危ない」

[テ] ダムインタビュー(25)竹林征三さんに聞く(その2)「風土との調和・美の法則を追求して構築したのが『風土工学理論』です」

[テ] ダムインタビュー(26)竹村公太郎さんに聞く「未来を見通したインフラ整備が大事で、ダムの役目はまだまだ大きいですよ」

[テ] ダムインタビュー(27)虫明功臣先生に聞く「八ッ場ダムは利根川の治水・利水上必要不可欠」

[テ] ダムインタビュー(28)水野光章さんに聞く「水と安全はタダといった安易な考えではいけないと、あらためてそう思います」

[テ] ダムインタビュー(29)萃香さんに聞く「ダムの魅力を引き出せるような写真を撮って公開していきたい」

[テ] ダムインタビュー(9)Dam masterさんに聞く「機能と造形と自然の組み合わせが面白い」

[テ] ダムインタビュー(30)樋口明彦先生に聞く「ひっそりと自然の中に佇むようなダムが美しい、とスペインの名もないダムを見て気づいた」

[テ] ダムインタビュー(31)宮村 忠先生に聞く「これからは‘線’ではなく‘点’で勝負すべきだ」

[テ] ダムインタビュー(32)土屋信行さんに聞く「きちんとやるべきことと、そうでないことの本当の仕分けが今こそ必要ではないか」

[テ] ダムインタビュー(33)沖大幹先生に聞く「ダムは造りすぎではなく最低限の備えが出来た段階だ」

[テ] ダムインタビュー(34)阪田憲次先生に聞く「技術者には""想定外を想定する想像力""が求められている」

[テ] ダムインタビュー(35)谷 茂さんに聞く「これからは少しゆっくりと環境に負荷を与えないかたちでダムを造る方法もあるのではないか」

[テ] ダムインタビュー(36)大藪勝美さんに聞く「インフラの重要性をもっと多くの人に知ってもらいたい」

[テ] ダムインタビュー(37)武田元秀さんに聞く「四十年来の思いが叶い、『ダムと鉄道』にまつわる話を出版することができました」

[テ] ダムインタビュー(38)山内 彪さんに聞く「若い人は、ダムを糧として立派な総合技術者として育っていって欲しい」

[テ] ダムインタビュー(39)角哲也先生に聞く「ダムのアセットマネジメントの話をするときに何か目標がいる、千年ではどうかと」

[テ] ダムインタビュー(40)唐澤一寛さんに聞く「人にものを頼もうとする時は、こちらも誠意をもって付き合わなければいけない」

[テ] ダムインタビュー(41)糸林芳彦さんに聞く「今は新規のダム計画がなくとも、ダム技術は常に磨いておくべき。いずれ時代の要請に応える日が来るから。」

[テ] ダムインタビュー(42)今村瑞穂さんに聞く「ダム操作の定式化と現場適用性の向上は車の両輪」

[テ] ダムインタビュー(43)本庄正史さんに聞く「ダムの海外展開は、現地社会に貢献するという、貢献がキーワードだと思います」

[テ] ダムインタビュー(44)石田哲也先生に聞く「何か起きたときのリスクのあるシナリオをきちんと一般の人に伝えていかないと」

[テ] ダムインタビュー(45)古川勝三さんに聞く「今こそ、公に尽くす人間が尊敬される国づくり=教育が求められている」

[テ] ダムインタビュー(46)入江洋樹さんに聞く「水を大切にするという日本人の心の原点を守り、継承していけば1000年先もダムは残っていく」

[テ] ダムインタビュー(47)島谷幸宏先生に聞く「設計をする時に環境設計と治水設計を一体的にすることが一番重要なのです」

[テ] ダムインタビュー(48)吉津洋一さんに聞く「先人から受け継いだ素晴らしい‘くろよん’をしっかり守り、引き継いでいきたい」

[テ] ダムインタビュー(49)足立紀尚先生に聞く「ダムの基礎の大規模岩盤試験を実施したのは黒部ダムが最初でした」

[テ] ダムインタビュー(50)山口温朗さんに聞く「徳山ダムの仕事はまさに地図にも、私の記憶にも残る仕事となりました」

[テ] ダムインタビュー(51)安部塁さんに聞く「新しい情報を得たらレポートにまとめてダム便覧に寄稿しています」

[テ] ダムインタビュー(52)長瀧重義先生に聞く「土木技術は地球の医学、土木技術者は地球の医者である」

[テ] ダムインタビュー(53)大田弘さんに聞く「くろよんは、誇りをもって心がひとつになって、試練を克服した」

[テ] ダムインタビュー(54)大町達夫先生に聞く「ダム技術は、国土強靱化にも大きく寄与できると思います」

[テ] ダムインタビュー(55)廣瀬利雄さんに聞く「なんとしても突破しようと強く想うことが出発点になる」

[テ] ダムインタビュー(56)近藤徹さんに聞く「受け入れる人、反対する人、あらゆる人と話し合うことでダム建設は進められる」

[テ] ダムインタビュー(57)小原好一さんに聞く「ダムから全てを学び、それを経営に活かす」

[テ] ダムインタビュー(58)坂本忠彦さんに聞く「長いダム生活一番の思い出はプレキャスト型枠を提案して標準工法になったこと」

[テ] ダムインタビュー(59)青山俊樹さんに聞く「相手を説得するのではなく、相手がどう考えているのかを聞くことに徹すれば、自然に道は開けてくる」

[テ] ダムインタビュー(60)中川博次先生に聞く「世の中にどれだけ自分が貢献できるかという志が大事」

[テ] ダムインタビュー(61)田代民治さんに聞く「考える要素がたくさんあるのがダム工事の魅力」

[テ] ダムインタビュー(62)ダムマンガ作者・井上よしひささんに聞く「ダム巡りのストーリーを現実に即して描いていきたい」

[テ] ダムインタビュー(63)太田秀樹先生に聞く「実際の現場の山や土がどう動いているのかが知りたい」

[テ] ダムインタビュー(64)工藤睦信さんに聞く「ダム現場の経験は経営にも随分と役立ったと思います」

[テ] ダムインタビュー(65)羽賀翔一さんに聞く「『ダムの日』を通じてダムに興味をもってくれる人が増えたら嬉しい」

[テ] ダムインタビュー(67)長谷川高士先生に聞く『「保全工学」で、現在あるダム工学の体系をまとめ直したいと思っています』

[テ] ダムインタビュー(66)神馬シンさんに聞く「Webサイト上ではいろんなダムを紹介する百科事典的な感じにしたい」

[テ] ダムインタビュー(68)星野夕陽さんに聞く「正しい情報を流すと、反応してくれる人がいっぱいいる」

[テ] ダムインタビュー(69)魚本健人さんに聞く「若い人に問題解決のチャンスを与えてあげることが大事」

[テ] ダムインタビュー(70)陣内孝雄さんに聞く「ダムが出来たら首都圏の奥座敷として 訪れる温泉場に再びなって欲しい」

[テ] ダムインタビュー(71)濱口達男さんに聞く「ダムにはまだ可能性があっていろんな利用ができる」

[テ] ダムインタビュー(72)長門 明さんに聞く「ダム技術の伝承は計画的に行わないと、いざ必要となった時に困る」

[テ] ダムインタビュー(73)横塚尚志さんに聞く「治水の中でダムがどんな役割を果たしているか きちんと踏まえないと議論ができない」

[テ] ダムインタビュー(74)岡本政明さんに聞く「ダムの効用を一般の人々に理解頂けるようにしたい」

[テ] ダムインタビュー(75)柴田 功さんに聞く「技術者の理想像は“Cool Head Warm Heart”であれ」

[テ] ダムインタビュー(76)山岸俊之さんに聞く「構造令は,ダム技術と法律の関係を理解するのに大いに役に立ちました」

[テ] ダムインタビュー(77)毛涯卓郎さんに聞く「ダムを造る人達はその地域を最も愛する人達」

[テ] ダムインタビュー(78)橋本德昭氏に聞く「水は土地への従属性が非常に強い,それを利用させていただくという立場にいないと成り立たない」

[テ] ダムインタビュー(79)藤野陽三先生に聞く「無駄と余裕は紙一重,必要な無駄を持つことで,社会として余裕が生まれると思います」

[テ] ダムインタビュー(80)三本木健治さんに聞く「国土が法令を作り,法令が国土を作る -法律職としてのダムとの関わり-」

[テ] ダムインタビュー(81)堀 和夫さんに聞く「問題があれば一人でしまいこまずに,記録を共有してお互いに相談し合う社会になってほしい」

[テ] ダムインタビュー(82)佐藤信秋さんに聞く「国土を守っていくために, 良い資産,景観をしっかり残していくことが大事」

[テ] ダムインタビュー(83)岡村 甫先生に聞く「教育は,人を育てるのではなく,人が育つことを助けることである」

[テ] ダムインタビュー(84)原田讓二さんに聞く「体験して失敗を克復し, 自分の言葉で語れる技術を身につけてほしい」

[テ] ダムインタビュー(85)甲村謙友さんに聞く「技術者も法律をしっかり知らないといけない,専門分野に閉じこもってはいけない」

[テ] ダムインタビュー(87)足立敏之氏に聞く「土木の人間は全体のコーディネーターを目指すべき」

[テ] ダムインタビュー(88)門松 武氏に聞く「組織力を育てられる能力は個人の資質にあるから,

そこを鍛えないといけない」

[テ] ダムインタビュー(89)佐藤直良氏に聞く「失敗も多かったけどそこから学んだことも多かった」

[テ] ダムインタビュー(90)小池俊雄氏に聞く「夢のようなダム操作をずっと研究してきました」

[テ] ダムインタビュー(91)米谷 敏氏に聞く「土木の仕事の基本は 人との関係性を大事にすること」

[テ] ダムインタビュー(92)渡辺和足氏に聞く「気象の凶暴化に対応して,既設ダムの有効活用, 再開発と合わせて新規ダムの議論も恐れずに」

[テ] ダムインタビュー(92)渡辺和足氏に聞く「気象の凶暴化に対応して,既設ダムの有効活用, 再開発と合わせて新規ダムの議論も恐れずに」

|

|

|